Den Ursachen von Lernstörungen auf der Spur

Für Leo war es schwierig, lesen und schreiben zu lernen. In der zweiten Klasse verwechselte er Buchstaben und konnte nur mit sehr viel Mühe lesen. «Leider wurde der Grund für seine Schwierigkeiten aber lange nicht erkannt, die Diagnose Lese- und Rechtschreibstörung, auch Dyslexie genannt, kam erst viel später. Dazwischen war ein langer Kampf, Leo war verzweifelt und glaubte nicht mehr an sich selbst», erklärte seine Mutter im Rahmen der diesjährigen «BrainFair» zum Thema Lernen.

Verstehen, wie das Gehirn lernt

Dyslexie aber auch andere Entwicklungsstörungen wie Rechen- oder Autismus-Spektrum-Störung sind häufig folgenschwer. Im Durchschnitt sind drei Kinder pro Klasse von einer dieser kognitiven Auffälligkeiten betroffen. Damit den Kindern und deren Familien in Zukunft besser geholfen werden kann, ist es sehr wichtig, möglichst gut zu verstehen, wie das Gehirn lernt und was bei Entwicklungs- und Lernstörungen anders abläuft.

Darum hat die UZH im Jahr 2021 den Universitären Forschungsschwerpunkt «Plastische Hirnnetzwerke für Entwicklung und Lernen» (UFSP AdaBD – Adaptive Brain Circuits in Development and Learning) gestartet. Der UFSP AdaBD kombiniert die Erkenntnisse aus der Arbeit in der Klinik mit Grundlagenforschung. «Wir wollen auf Ebene der Moleküle und der Gene verstehen, was im Gehirn beim Lernen passiert. Dafür brauchen wir Modelle und Experimente im Labor», erklärten Grundlagenforscherin Esther Stoeckli und Genetikerin Ruxandra Bachmann. Zusammen mit Neuropsychologin Nora Raschle gaben sie an der BrainFair Einblicke in ihre Forschungsarbeit zur Rolle von Genen und Umwelt in der Hirnentwicklung.

Gene enthalten den Bauplan fürs Gehirn

Unsere Gene bestimmen, wie sich unser Körper bildet und wie er funktioniert, erklärte Ruxandra Bachmann. Sie enthalten den Bauplan für die Entstehung der Organe, unter anderem des Gehirns. Jedes Gen besteht aus einer Reihe von Buchstaben (den Nukleotiden), die das Rezept liefern, um Proteine herzustellen. Die Proteine sind die Werkzeuge und Bausteine der Organe. Wenn das Rezept einen Fehler (eine Mutation) enthält, weil Buchstaben verändert wurden, wird das Protein möglicherweise verformt sein, nicht korrekt funktionieren oder gar nicht hergestellt. Es ergeben sich dadurch Missbildungen oder Funktionsstörungen, die im Falle des Gehirnes zu Entwicklungsstörungen führen können.

Es wurden bereits tausende von Genen mit vererbten Krankheiten assoziiert. «Wenn seltene bekannte Veränderungen in einem einzigen Gen die Krankheit verursachen, können wir diese Veränderungen durch Laboranalysen diagnostizieren», erklärte Bachmann, «Wenn wir sie hingegen nicht identifizieren können, ist es wahrscheinlich, dass das Krankheitsbild entsteht, weil Umwelteinflüsse und mehrere häufige Genvarianten, die individuell kaum oder nur kleine Effekte haben, zusammentreffen. Für solche Fälle können wir aktuell keine genetische Diagnostik anbieten», sagte sie.

Hirnentwicklung und Lernen unter Beobachtung im Labor

Um zu verstehen, wie veränderte Gene zu Entwicklungsstörungen führen können, brauchen wir Modelle, die es uns erlauben, Gene zu manipulieren, um danach die Konsequenzen zu beobachten. Das ist die Aufgabe von Esther Stoeckli und anderen Grundlagenforschenden im UFSP AdaBD. Sie untersuchen, wie das Gehirn während der Entwicklung entsteht, und welche Proteine dafür notwendig sind. Dafür schalten sie in Tiermodellen, zum Beispiel im Hühnerembryo, die dazugehörigen Gene aus und beobachten, ob und wie die langen Ausläufer der Nervenzellen während der Hirnentwicklung den Weg zur Zielzelle finden, und ob sie sich mit ihr verbinden und kommunizieren können. Um das Lernen zu ermöglichen, muss zudem die Signalstärke zwischen Nervenzellen ständig angepasst werden können. Grundlagenforschende untersuchen diese Anpassungsfähigkeit mittels Verhaltensexperimenten zum Beispiel in Mäusen. «Da viele der untersuchten Gene mit Entwicklungsstörungen in Verbindung gebracht wurden, erhoffen wir uns, dank unserer Forschung mehr über die biologischen Mechanismen zu erfahren, die Entwicklungsauffälligkeiten zu Grunde liegen», sagte Stoeckli.

Der Einfluss von Erfahrungen

Die Zusammensetzung unserer Gene bestimmt unser intellektuelles Potential und das Risiko, von kognitiven Auffälligkeiten betroffen zu sein. Doch ob das Potential ausgeschöpft wird und ob Auffälligkeiten auftreten, hängt auch von den Erfahrungen ab, die wir sammeln. Denn das Gehirn passt sich an und verändert sich im Laufe des Lebens. Die Erforschung des Zusammenspiels von biologischen und Umweltfaktoren, die individuelle Entwicklungsverläufe begünstigen oder erschweren, ist Aufgabe von Neuropsychologin Nora Raschle.

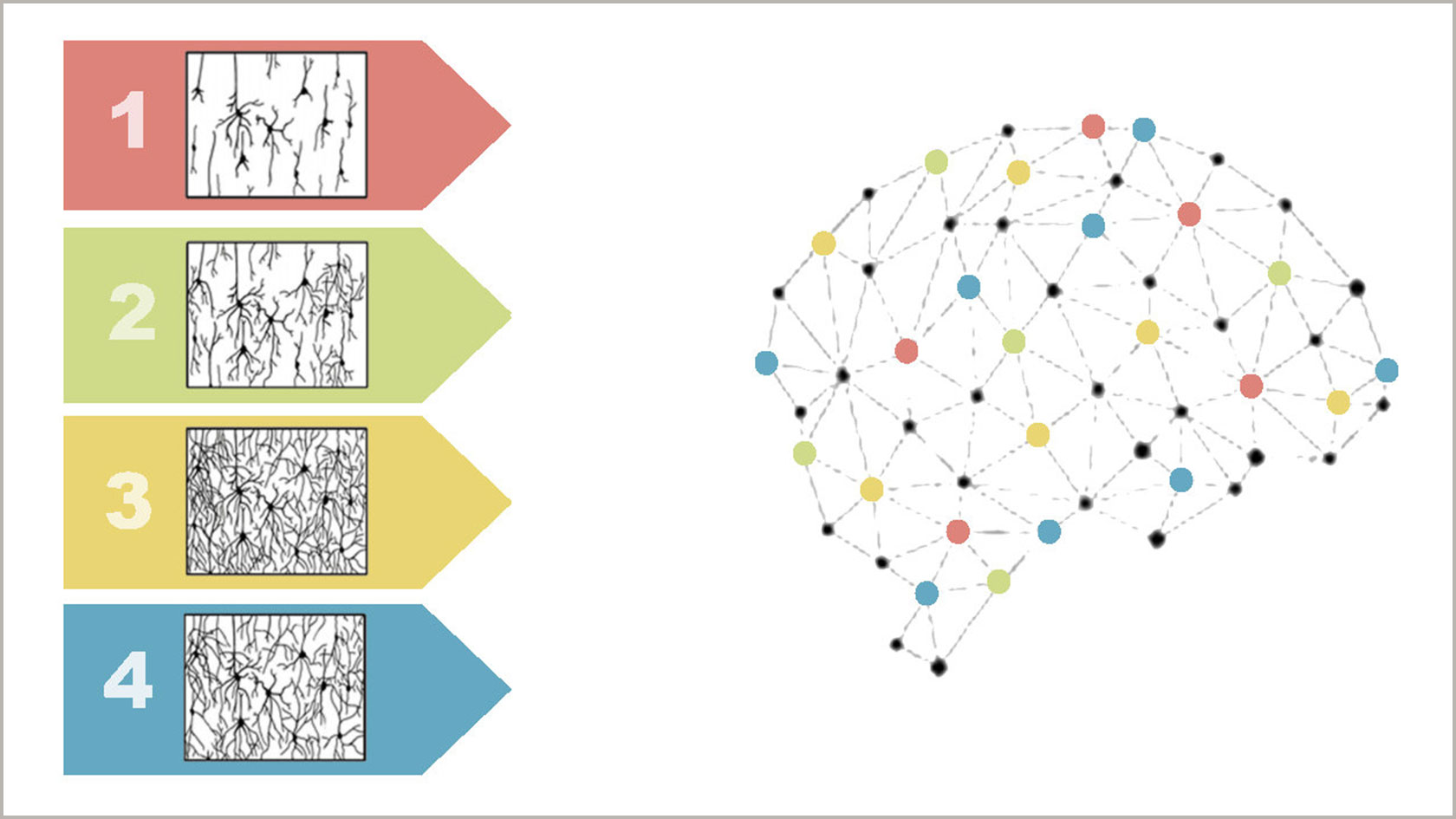

Laut der Expertin bilden sich die sichtbaren Hauptstrukturen des Gehirns zwar bereits in der Schwangerschaft, doch die Nervenzellen sind gleich nach der Geburt noch relativ wenig in aktiven Netzwerken miteinander verbunden. Die Funktion und Spezialisierung dieser Netzwerkverbindungen setzt sich bis ins junge Erwachsenenalter hin fort. Wann diese Netzwerke entstehen, ist zu einem grossen Grad von den Genen bestimmt. Wie stark oder funktionstüchtig sie werden, ist gemäss Raschle hingegen nicht nur durch die genetische Veranlagung bedingt, sondern auch von dem, was wir erleben. Mit jeder Erfahrung bilden sich neue Verbindungen zwischen Nervenzellen und die Kommunikationsbahnen zwischen Hirnregionen werden gestärkt.

Dies gilt sowohl für positive wie auch für negative Erfahrungen. So können negative Erlebnisse und Umwelteinflüsse die Wahrscheinlichkeit negativer körperlicher oder psychologischer Konsequenzen erhöhen. Ob dies geschieht, hängt unter anderem vom Zeitpunkt und von der Anzahl und Intensität der Ereignisse ab. «Nicht jedes negative Erlebnis hat aber negative Konsequenzen», beruhigte Raschle, «Im Gegenteil, der Mensch braucht auch solche Erfahrungen, um zu lernen».

Training fürs Gehirn

Doch selbst wenn die Netzwerke bereits entstanden sind, bleibt das Gehirn weiterhin anpassungsfähig. Eine solche Plastizität wurde auch bei Betroffenen mit einer Rechen- oder einer Leseschwäche gezeigt, erklärten AdaBD-Mitglieder Karin Kucian und Silvia Brem an einem Diskussionsforum. Studien mit bildgebenden Verfahren konnten zeigen, dass bei Betroffenen bestimmte Hirnregionen durch Rechen- oder Leseaufgaben unterschiedlich stark aktiviert werden als bei gesunden Kindern. Intensive Rechen- oder Lesetrainings verbesserten jedoch nicht nur die Leistung, sondern führten auch zu einer gewissen Normalisierung der Hirnaktivität.

Je früher, umso besser

Weil Trainings früh in der Kindheit besser wirken und weil Lernstörungen in der Schule durch ständige Misserfolge und Frustration zu emotionalen und psychologischen Folgeproblemen führen können, sollten Kinder frühzeitig unterstützt werden. «Es ist daher extrem wichtig, dass die betroffenen Kinder möglichst früh identifiziert werden», sind sich Kucian und Brem einig. Um dies zu erleichtern, sind Forschungsprojekte nötig, die sich mit einer besseren Erkennung von Anzeichen bereits im Vorschulalter befassen. Daran arbeiten mehrere Gruppen des Forschungsschwerpunkts AdaBD. Dessen Mitglieder hoffen, dass alle Puzzleteile ihrer Forschung sowohl im Labor wie auch in der Klinik dazu beitragen werden, dass Kinder wie Leo zukünftig die Schulzeit geniessen und ihr Potential ausschöpfen können.