Ein Rucksack voll Vertrauen

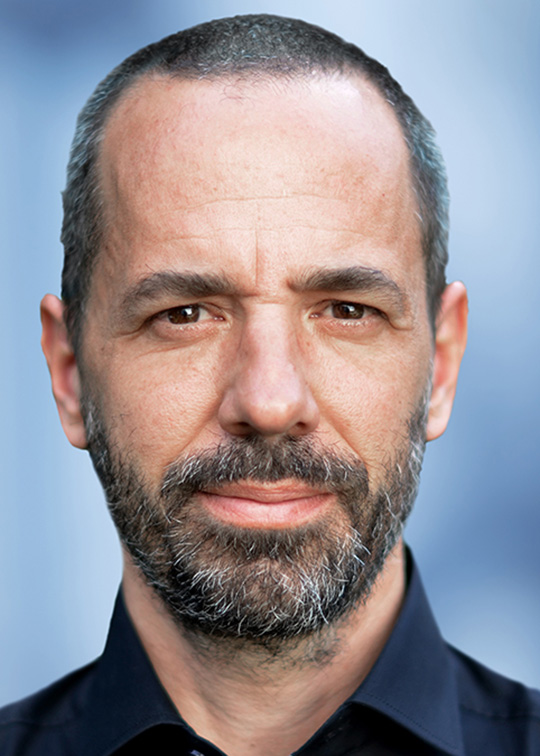

Research Spotlight: Wie wirkt sich mehrsprachiges Aufwachsen auf die kommunikativen Fähigkeiten und damit auf ein glückliches Leben aus? Diese Frage erforscht das Team von Entwicklungspsychologe Moritz Daum. (Video: MELS, UZH)

Was brauchen Kinder, um glücklich gross zu werden? Moritz Daums Antwort auf diese grosse Frage ist kurz und prägnant: eine Schaufel und Schokolade. Die Schaufel steht sinnbildlich für das spielerische Lernen und die motorischen und kognitiven Werkzeuge, die sich Kinder aneignen müssen, um sich im Leben gut zurechtzufinden – zuallererst die Sprache, um sich verständlich zu machen, die Welt zu verstehen und Gefühle zu äussern. Dazu gehören aber auch die Fähigkeiten, sich selbst zu regulieren und aufmerksam zu sein, ohne sich ständig ablenken zu lassen.

Die Schokolade steht dagegen für die guten Gefühle, die wichtig sind fürs zufriedene Aufwachsen. Wenn wir Schokolade essen, schüttet unser Körper Endorphine, Glückshormone, aus. «Im übertragenen Sinn heisst das, Kinder brauchen emotionale Sicherheit», sagt Moritz Daum, «sie sollten in guten Beziehungen gross werden, in denen ihnen Vertrauen geschenkt wird und in denen sie anderen vertrauen können.» Wird der Rucksack in der Kindheit grosszügig mit Vertrauen gepackt, so ist das eine gute Voraussetzung für eine schöne Reise durchs Leben.

Moritz Daum erforscht am Psychologischen Institut und am Jacobs Center for Productive Youth Development der UZH, das er als Direktor leitet, wie Kinder sich entwickeln und wie sie ihre Potenziale möglichst ausschöpfen können. Und er ist Mitautor des Buchs «Kindheit. Eine Beruhigung», das letzten Frühling erschienen ist und es in kurzer Zeit auf die Sachbuch-Bestsellerliste des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» geschafft hat. Das Buch richtet sich an eine breite Leserschaft. Geschrieben hat es ein Autor:innenkollektiv, zu dem Forschende der UZH aus ganz verschiedenen Disziplinen gehören.

Eltern haben einen grossen Bedarf an Wissen und es besteht viel Unsicherheit, hat Entwicklungspsychologe Daum festgestellt. Nach Vorträgen zur kindlichen Entwicklung, die er regelmässig hält, kommen immer wieder die gleichen besorgten Fragen: Welcher Erziehungsstil ist der richtige? Wie viel Freiheit braucht mein Kind? Und wie viel Förderung? «Kindheit. Eine Beruhigung» beleuchtet diese und viele andere Fragen aus wissenschaftlicher Perspektive. In zwei Kapiteln thematisiert das Buch auch, was Kinder glücklich macht oder was gute Eltern auszeichnet. Allgemeingültige Rezepte dafür gibt es allerdings keine. «Wir wollten keine Ratgeberliteratur mit erhobenem Zeigefinger schreiben, sondern zum Nachdenken anregen, wie eine gute Kindheit gelingen könnte», sagt Moritz Daum.

Kinder brauchen emotionale Sicherheit, sie sollten in guten Beziehungen gross werden, in denen ihnen Vertrauen geschenkt wird und in denen sie anderen vertrauen können.

Das Beruhigende dabei: Eltern können sich da etwas zurücklehnen. Denn ihr Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder ist zwar nicht zu unterschätzen, er ist aber auch nicht so gross, wie sie zuweilen annehmen. Kinder sind intrinsisch motiviert und von Natur aus neugierig – vieles machen sie von sich aus. Studien haben gezeigt, dass Eltern nur zu rund 50 Prozent zum Lebenserfolg ihrer Kinder beitragen, die anderen 50 Prozent macht die Genetik aus. «Eltern können den Lebensweg ihrer Kinder weder kontrollieren noch bestimmen», sagt Entwicklungspädiater Oskar Jenni.

Und sie sollten sich auch nicht für alles verantwortlich fühlen. «Sie haben beispielsweise nicht die Aufgabe, mit ihren Kindern Schulstoff durchzuackern, dafür ist die Schule zuständig», sagt Jenni, «Eltern sollten vor allem auf der Beziehungsebene präsent sein.» Anders gesagt: Sie sind vor allem für die «Schokoladenseite» der kindlichen Entwicklung zuständig. Eine gute, vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern ist für ein Kind entscheidend, besonders wenn es an einer Entwicklungsstörung wie zum Beispiel ADHS oder Legasthenie leidet und deshalb Mühe in der Schule hat. Das weiss Oskar Jenni aus der Praxis.

Der Entwicklungspädiater hat das Buchprojekt «Kindheit. Eine Beruhigung» initiiert und beschäftigt sich als Forscher und Arzt am Kinderspital Zürich intensiv mit dem gesunden Aufwachsen, aber auch mit Problemen und Störungen in der Entwicklung von Kindern. Um gesund aufwachsen zu können, müssen zuerst die kindlichen Grundbedürfnisse gedeckt sein, sagt Jenni. Kinder sollen gut ernährt und körperlich gesund sein können, sie brauchen liebevolle Bezugspersonen, die Möglichkeit, im freien Spiel viele Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, aber sie benötigen auch Orientierung und Struktur und nicht zuletzt stabile Gesellschaften, in denen sie leben und aufwachsen. «In kriegsgeplagten Regionen wie aktuell dem Nahen Osten oder der Ukraine können Kinder nicht glücklich gross werden», sagt Oskar Jenni.

Die fünf «V»

Für den Entwicklungspädiater ist klar: Gute und vertrauensvolle Beziehungen in der Kindheit zu erfahren, ist auch für die Lebensqualität und -zufriedenheit im Erwachsenenalter das A und O. «Sie sind noch wichtiger als Intelligenz und Bildung», sagt Jenni. Eine Voraussetzung für das Wohlbefinden des Kindes sei auch die Beziehungsqualität zwischen den Eltern. Die Partner:innen sollten beispielsweise nicht nur darüber diskutieren, wie sie den Alltag organisieren – etwa wer die Kleinen von der Krippe abholt und wer das Nachtessen kocht –, sondern auch über ihre ganz eigenen Vorstellungen, Wünsche und Träume reden. «Sie sollten darauf schauen, dass es ihnen selbst gut geht», sagt Jenni, «das ist extrem wichtig.» Für die Paare selbst, aber auch für die Kinder.

Wie entscheidend die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern für die Biografie sind, zeigen auch Untersuchungen der Zürcher Longitudinalstudien (ZLS), die Jenni leitet. Forschende der ZLS dokumentieren und analysieren seit 1954 die Entwicklung von Menschen von der Kindheit bis ins Alter und arbeitet aktuell mit dem UZH-assoziierten Marie Meierhofer Institut für das Kind zusammen. In einer Untersuchung haben Wissenschaftler:innen des Instituts den Lebensverlauf von Menschen, die in den 1950er-Jahren in einem der Zürcher Säuglingsheime aufwuchsen, mit solchen der ZLS, die in einer Familie gross wurden, verglichen. Die Heimkinder wurden zwar angemessen körperlich gepflegt, sie erfuhren aber weniger emotionale Zuwendung als die Kinder der Vergleichsgruppe. Dieser Mangel hatte weitreichende Folgen. Sie führten im Durchschnitt ein schlechteres Leben: Sie waren weniger zufrieden, kämpften öfter mit psychischen Problemen und starben früher als die ehemaligen Familienkinder.

Den Heimkindern fehlte eines oder mehrere der fünf «V», wie sie Oskar Jenni nennt – fünf essenzielle Faktoren, die die emotionalen und sozialen Bedürfnisse von Kindern decken und ihnen Selbstvertrauen geben. Eltern, Grosseltern oder andere wichtigen Menschen sollten gemäss den fünf «V» vertraut, verlässlich, verfügbar, verständnisvoll und voller Liebe sein. «Sie sollten präsent, dem Kind zugewandt und in ihren Handlungen voraussehbar sein – das gibt dem Kind das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit», sagt Jenni.

Und eben verständnisvoll: Das heisst, sie sollten versuchen, die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes zu erkennen und zu verstehen. Und sie sollten versuchen, adäquat darauf zu reagieren. Dies bedeutet wiederum, dass sie ihre eigenen Vorstellungen und Erwartungen mit den Eigenschaften und Fähigkeiten der Kinder in Einklang bringen. «Nicht jedes Kind ist beispielsweise intellektuell begabt und schafft das Gymi», sagt Oskar Jenni, «es hat dafür vielleicht kreative oder soziale Stärken.»

Eltern können den Lebensweg ihrer Kinder weder kontrollieren noch bestimmen.

Tatsache ist, dass sich Kinder von Natur aus sehr verschieden entwickeln – eine verbindliche Norm gibt es nicht. Dies haben die ZLS in den letzten Jahrzehnten deutlich gezeigt. Zufrieden und glücklich sind Kinder dann, wenn ihre ganz eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse mit den Anforderungen, die an sie gestellt werden, zusammenpassen. Wenn es zwischen Kind und Umwelt einen «Fit» gibt, wie dies Remo Largo, Oskar Jennis Vorgänger, genannt hat.

Die Forschung hat auch deutlich gemacht, dass Kinder am besten gross werden können, wenn sie bei Aufgaben, die sie noch nicht selbst lösen können, unterstützt und kontrolliert werden, aber dort Freiräume bekommen, wo sie bereits kompetent sind. «Nehmen wir zum Beispiel ein dreijähriges Kind, das einen Kletterturm besteigen will», sagt Oskar Jenni. Ob das Kind bis nach ganz oben kommt oder nicht, hängt von seinen individuellen Fähigkeiten ab. Während die einen kaum über die erste Sprosse hinauskommen, kraxeln andere relativ mühelos zur Spitze hoch. «Auch wenn nicht ganz klar ist, ob es ihr Kind bis zur Kletterturmspitze schafft oder auf dem Weg das Gleichgewicht verliert, sollten Eltern nicht zu viel Kontrolle ausüben und Angst haben», sagt Oskar Jenni, «sie sollten das Kind machen lassen, aber da sein und helfen, wenn es herunterzufallen droht.»

Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang auch vom «Scaffolding», das für eine positive Entwicklung wichtig ist. Eltern sollten wie ein Baugerüst (engl. Scaffold) für ihre Kinder sein. «Sie sollten ihnen Halt und Orientierung geben, ihnen gleichzeitig aber auch genug Freiräume lassen und sie nicht zu stark einengen, damit sie wachsen und gedeihen können», sagt Entwicklungspsychologe Moritz Daum.

Freiheit und Kontrolle

Dieses Gleichgewicht zwischen Freiheit und Kontrolle immer wieder neu zu finden, ist eine Kunst, in der sich Eltern während der ganzen Entwicklung ihrer Kinder üben können. Sind diese klein, geht es vielleicht darum, was man ihnen auf dem Spielplatz zutraut und was nicht, später dann im Teenageralter um die Frage, ob, wie lange und wohin sie in den Ausgang dürfen. Gelingt der Balanceakt, stärkt das das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit und damit wichtige Ressourcen für das spätere Leben.

«Ich bin überzeugt, dass eine vertrauensvolle Erziehung Kinder und Jugendliche resilienter macht als ein rigider und autoritärer Erziehungsstil», sagt Moritz Daum. Zu viel Kontrolle wirkt sich besonders bei Teenagern längerfristig negativ aus. «Sie verhindert die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, schwächt das Selbstwertgefühl der Jugendlichen und schränkt ihr Wohlbefinden ein», sagt Oskar Jenni. Zu wenig Kontrolle sei aber auch nicht gut.

Gerüstbauerinnen und Gleichgewichtskünstler zwischen erzieherischer Freiheit und Kontrolle – Eltern haben einen anspruchsvollen Job. «Sie müssen aber nicht perfekt sein – gut genug genügt», sagt Moritz Daum. Geprägt hat die Idee des «Good enough parenting» der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott. «Gut genug bedeutet, Eltern sollten für ihre Kinder da sein und ihnen Sicherheit geben – sie sollten ihnen aber auch verständlich machen, wo ihre eigenen Grenzen sind», sagt Moritz Daum. Und obwohl sie die grossen Vorbilder sind, dürfen Eltern manchmal auch Fehler machen. Das ist ein beruhigender Gedanke für die Grossen – und für die Kleinen entlastend, weil sie dann feststellen, dass niemand perfekt sein muss – zum Glück.