Das Gehirn beim Lernen beobachten

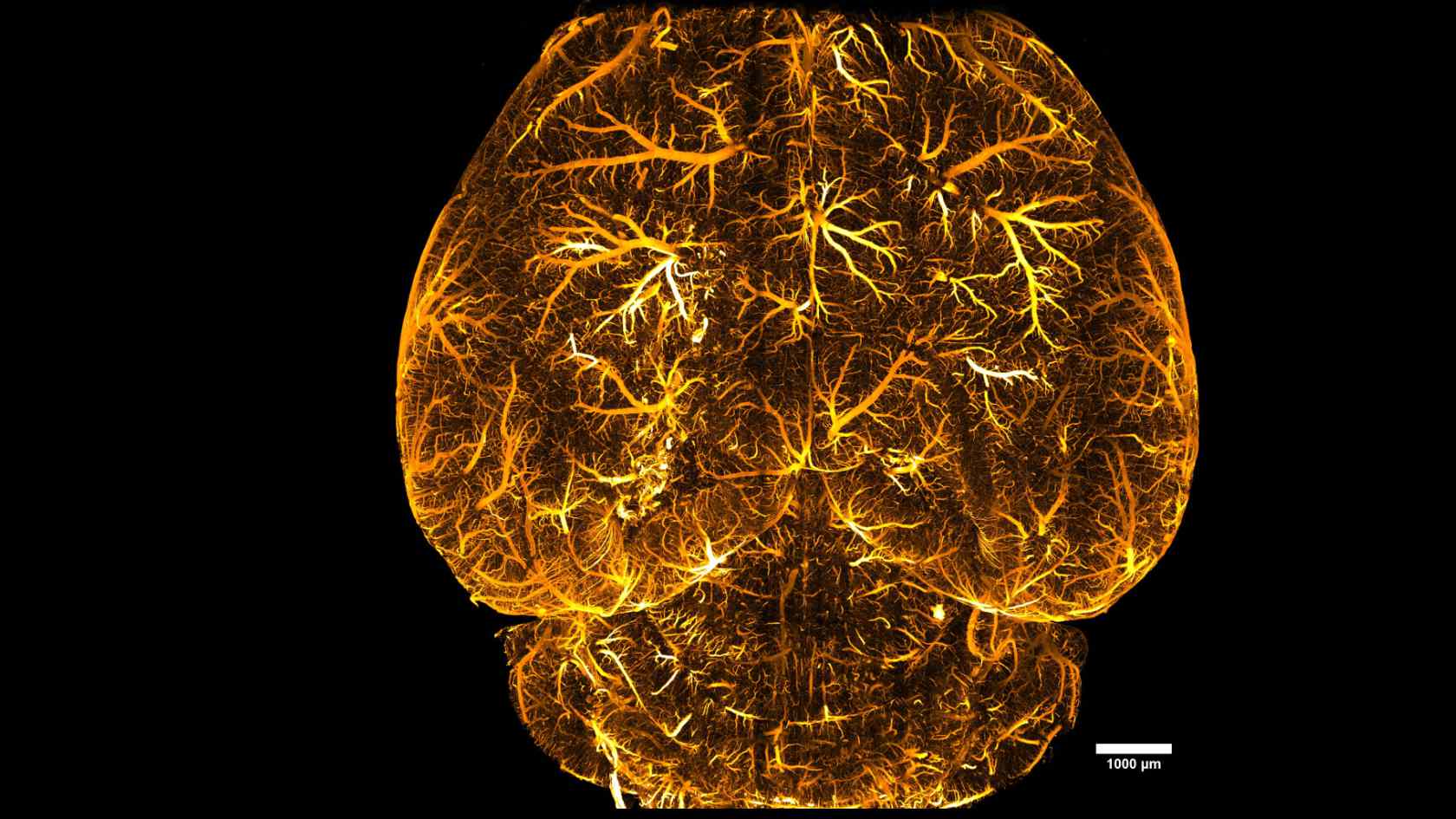

Was gibt es Schöneres, als wenn die eigene Idee ihren Weg in die Welt findet? Genau diese Erfahrung machen Fritjof Helmchen und sein Mitarbeiter Nikita Vladimirov gerade. Sie arbeiten am Institut für Hirnforschung der UZH an der Weiterentwicklung eines speziellen Mikroskops. Ihr «mesoSPIM» erlaubt es, Hirngewebe innert weniger Minuten dreidimensional abzubilden – etwa ganze Mäusehirne oder Gewebeproben von Menschenhirnen. Laufend verbessern sie das Mikroskop weiter. Die Bauanleitung für die neueste Version stellen sie jeweils frei zugänglich im Internet zur Verfügung. Forschungseinrichtungen weltweit machen davon Gebrauch – bereits existieren mehr als dreissig Nachbauten.

Kein Wunder: «Ohne bildgebende Verfahren ist keine Hirnforschung möglich», sagt Esther Stoeckli, Professorin am Department of Molecular Life Sciences der UZH. Sie leitet gemeinsam mit Helmchen den Universitären Forschungsschwerpunkt «Plastische Hirnnetzwerke für Entwicklung und Lernen» (siehe Box). Zwei Fragestellungen stehen im Zentrum dieses Verbundes von insgesamt 23 Forschungsgruppen der UZH: Was passiert im Gehirn, wenn es sich entwickelt, und wie verändert es sich, wenn wir lernen? Was sind die Ursachen von Lernstörungen und wie lassen sie sich in Zukunft besser behandeln?

Neuartige Mikroskope

Bildgebende Verfahren sind für die Forschenden zentral. «Die moderne Hirnforschung hat vor rund 150 Jahren mit der Mikroskopie begonnen. Und heute stehen wir vor allem dank verbesserter Verfahren der Bildgebung vor einer neuen Ära, um das Gehirn immer besser zu verstehen», sagt Helmchen. Dank neu entwickelter Techniken, um einzelne Zellen anzufärben, konnten im 19. Jahrhundert erstmals spezifische Hirnteile mittels Lichtmikroskopie sichtbar gemacht werden. Damals schaute man sich flache Scheiben von präparierten Gehirnen an.

Seither ist viel passiert. So entstand etwa das Elektronenmikroskop mit sehr hoher Auflösung. Hinzu kamen neuartige Mikroskope, die Gewebe mit Laserlicht schichtweise abtasten, was 3D-Ansichten ermöglicht, statt nur Scheibenpräparate betrachten zu können.

Biologie und KI inspirieren sich

Heute werden in der Hirnforschung eine Vielzahl von unterschiedlichen Mikroskopen verwendet. Dazu gehören Multi-Photonen-Fluoreszenzmikroskope und Lichtscheibenmikroskope – zu letzterer Kategorie zählt das mesoSPIM der Forschungsgruppe Helmchen. Beide Arten von Mikroskopen machen es möglich, die Anatomie der Gehirne von Versuchstieren hochauflösend bis auf die Ebene einzelner Nervenzellen und Synapsen zu betrachten.

Die Multi-Photonen-Mikroskopie erlaubt es zudem, die Aktivitätsmuster in den Netzwerken der Nervenzellen zu messen. Wenn es darum geht, dem menschlichen Gehirn bei der Arbeit zuzuschauen, kommt auch die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRI) zur Anwendung. Diese misst Veränderungen des Blutflusses im Gehirn und erlaubt so Rückschlüsse darauf, welche Hirnareale bei bestimmten Aufgaben besonders aktiv sind.

Die moderne Hirnforschung hat vor rund 150 Jahren mit der Mikroskopie begonnen. Heute stehen wir dank verbesserter Verfahren der Bildgebung vor einer neuen Ära, um das Gehirn immer besser zu verstehen.

Neuartige Mikroskope waren nicht allein ausschlaggebend für die wachsende Bedeutung der Bildgebung in der Hirnforschung. Weitere Entwicklungen kamen hinzu: So wurde es möglich, Hirnpräparate chemisch so zu verändern, dass sie durchsichtig werden. Dadurch können auch grössere Gewebeblöcke bildlich dargestellt werden, ohne sie zerschneiden zu müssen. Und nicht zuletzt erlauben es Fortschritte in der Informatik, die immer grösseren Datenmengen der Bildgebung zu verarbeiten.

Dabei findet heute auch eine gegenseitige Inspiration zwischen Biologie und KI statt: Neue Erkenntnisse aus dem biologischen Hirn machen es möglich, Methoden des maschinellen Lernens daran anzupassen und Gehirnfunktionen zu simulieren. Umgekehrt erlaubt die KI, neuronale Netzwerke zu konstruieren, wie man sie vielleicht auch im Hirn findet, wenn man gezielt danach suchen kann.

«Heute ist fast alles möglich: Wir können tiefer ins Gehirn blicken, Abläufe statt nur Momentaufnahmen beobachten und zudem kleinere Strukturen in immer höherer Auflösung betrachten», sagt Stoeckli. Zudem sind die Abläufe schneller, denn aufwändige Gewebepräparationen, wie sie für die Elektronenmikroskopie nötig sind, fallen bei modernen Mikroskopen oft weg. Allerdings lassen sich viele Verfahren nur im Tiermodell anwenden. So ist es beim Menschen aus ethischen Gründen beispielsweise nicht möglich, Zellen anzufärben oder genetische Veränderungen vorzunehmen. Die Bildgebung allein reicht allerdings nicht, um die Fortschritte in der Hirnforschung zu erklären. Zunehmend wichtig wurden auch genetische und molekularbiologische Ansätze sowie Methoden wie die Elektrophysiologie, die elektrische Impulse im Gehirn aufzeichnet.

Tiefer, schärfer, schneller

Die Gruppe um Helmchen gehört zu den weltweit führenden Forschungsgruppen bei der Weiterentwicklung von bildgebenden Technologien. Sie baut neuartige Objektive und Detektoren für Mikroskope und programmiert die entsprechende Software für die Datenverarbeitung. Vor allem aber suchen Helmchen, sein mesoSPIM-Spezialist Nikita Vladimirov und das Team ständig nach weiteren Möglichkeiten, ihr Mikroskop weiterzuentwickeln.

«Mit jedem technologischen Fortschritt können auch neue Erkenntnisse über das Gehirn gewonnen werden», sagt Esther Stoeckli. So kennt man heute viele verschiedene Typen von Nervenzellen im Gehirn. Auch ist es gelungen, das Fliegenhirn als Gesamtnetzwerk aller Neuronen mit all ihren Verbindungen – das sogenannte Konnektom – zu rekonstruieren. Demnächst soll das auch beim Modellorganismus der Zebrafisch-Larve und bis in fünf bis zehn Jahren bei der Maus gelingen, schätzt Helmchen: «Beim Menschen ist man davon aber noch weit entfernt.»

Esther Stoeckli und Fritjof Helmchen fokussieren auf unterschiedliche Fragestellungen. Stoeckli untersucht vor allem die Entwicklung des Gehirns vom Embryo bis zum erwachsenen Tier oder Menschen. Dabei interessiert sie speziell, wie die Axone – die Fortsätze von Nervenzellen – ihren Weg finden zu ihren Zielzellen, denen sie Informationen übertragen sollen. Dieser Prozess ist entscheidend für die Bildung neuronaler Netzwerke. Helmchen forscht primär zu den Abläufen im bereits entwickelten Gehirn. Seine Gruppe untersucht unter anderem, wie sich bei Lernprozessen die Signalausbreitung, also die zeitliche Abfolge der Aktivität von Nervenzellen in verschiedenen Hirnregionen, verändert.

Die Herausforderung ist, immer grössere Hirnteile in immer höherer Auflösung darzustellen. Grössere Präparate sind darum interessant, weil bei vielen Prozessen verschiedene Hirnteile gleichzeitig oder zeitlich koordiniert aktiv sind und betrachtet werden sollten. Dabei möchte man die Vorgänge bis auf die Ebene der einzelnen Synapsen beobachten, die nur etwa ein Tausendstel Millimeter gross sind. Um möglichst beides zu erreichen, gehen die Forschenden bisweilen ungewöhnliche Wege. Statt allein die Auflösung der Mikroskope weiter zu verbessern, vergrössern sie neuerdings auch die Präparate mit speziellen biotechnologischen Verfahren. Dabei werden die Zellen sozusagen «aufgeblasen».

Ein Modell der Hirnfunktion

Das Ziel des Universitären Forschungsschwerpunkts bleibt: das gesunde Gehirn verstehen, um anschliessend auch Lernstörungen besser zu verstehen. Auch hier sind noch viele Fragen offen. Die Vision ist, dank neuen Erkenntnissen in Zukunft wirksamere Therapien bei Lernstörungen sowie neue Lernmethoden zu entwickeln. «Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir es schaffen, ein übergeordnetes theoretisches Modell der Hirnfunktion zu kreieren», sagt Helmchen. Es ist der Versuch, unser Denkorgan in mathematische Formeln zu fassen.

Bis es so weit ist, wird es noch Jahre dauern, sind sich Helmchen und Stoeckli einig. Dem Gehirn nur bildgebend passiv zuzuschauen, wird dafür nicht genügen. «So sehen wir nur Korrelationen, aber keine ursächlichen Zusammenhänge», sagt Stoeckli. Wenn etwa die Magnetresonanztomografie zeigt, dass gewisse Hirnareale verstärkt durchblutet sind, was bedeutet das genau?

Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, theoretische Annahmen überprüfen zu können. Dazu braucht es mehr als Bildgebung. «Heute verfügen wir zunehmend über experimentelle Methoden, um aus Modellen abgeleitete Hypothesen auch zu testen», sagt Helmchen. Konkret: Man will mit kleinen Manipulationen ins Hirn eingreifen und beobachten, was sich dabei verändert. Das kann beim Menschen etwa mittels transkranieller Magnetstimulation über den Kopf oder bei Mäusen mit genetischen Veränderungen geschehen.

Zudem gibt es Verfahren, um die Aktivität in den Zellen gezielt zu manipulieren. Dies soll Antworten geben auf Fragen wie: Löst eine Maus eine Aufgabe anders, wenn ein bestimmtes Gen deaktiviert ist? Können Menschen sich Begriffe besser merken, wenn gewisse Hirnareale stimuliert werden? Auch wenn der Weg noch weit ist zu einem umfassenden Verständnis des Gehirns, klar ist für Stoeckli und Helmchen: «In den nächsten Jahrzehnten werden wir viel Neues lernen – vor allem auch dank immer besserer Bildgebung.»