Wo Frauen erstmals in Chemie promovierten

Mit der Auszeichnung «Chemical Landmark» will die Plattform Chemie der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) das wissenschaftliche und technologische Erbe im Bereich Chemie in der Schweiz sichtbar machen.

Die Schweiz verdanke der Chemie, ihren Entdeckungen und Erfolgen in der Forschung, aber auch der daraus entstandenen chemischen und pharmazeutischen Industrie einen grossen Teil ihres Wohlstands, schreibt die SCNAT auf ihrer Website. Um das Bewusstsein für bedeutsame chemiehistorische Orte in der breiteren Öffentlichkeit, aber auch bei Chemiker:innen, Studierenden, Lehrer:innen und Historiker:innen zu fördern, zeichnet die SCNAT jedes Jahr eine andere historische Stätte der Chemie aus und kennzeichnet sie im Rahmen eines offiziellen Festakts mit einer Plakette als «Chemical Landmark».

2025 fiel die Wahl auf das Gebäude an der Rämistrasse 59 in Zürich. In diesem Gebäude befand sich von 1842 bis 1887 das Chemische Institut der Universität Zürich (UZH). Heute befinden sich dort das Asien-Orient-Institut und das Kunsthistorische Institut.

Im Keller des Gebäudes hat die UZH Wissenschaftsgeschichte geschrieben, schreibt die SCNAT. Denn dort erarbeitete die Finnin Lydia Sesemann als erste Frau der Welt ein Doktorat in Chemie.

Die gescheite Finnländerin

Lydia Maria Sesemann wurde im Februar 1845 in der finnischen Handelsstadt Wiborg geboren. Finnland war damals Teil des Russischen Reiches, behielt aber ein hohes Mass an Autonomie. Die junge Lydia Maria erhielt Privatunterricht. Zur Vorbereitung auf ihr wissenschaftliches Studium ging sie nach Deutschland, wo sie Privatstunden in Mathematik und Latein nahm.

1869 zog Lydia Sesemann nach Zürich und schrieb sich an der Philosophischen Fakultät der Universität für Naturwissenschaften, insbesondere Chemie, ein. Die 1833 gegründete Universität Zürich war damals die einzige Universität in Europa, die ab 1840 auch Frauen zuliess. Als Ausländerin benötigte Sesemann nur eine Art Leumundszeugnis, keine Matura, um zugelassen zu werden. Sie verfolgte ihre Studien bei Chemieprofessor Johannes Wislicenus mit grosser Zielstrebigkeit.

Lydia Sesemanns Dissertation wurde von den Professoren für Organische Chemie Viktor Merz und Wilhelm Weith betreut, die hauptsächlich im Universitätslabor II an der Rämistrasse 59 forschten; so wird ziemlich sicher auch Lydia Sesemann für ihr Doktorat dort gearbeitet haben.

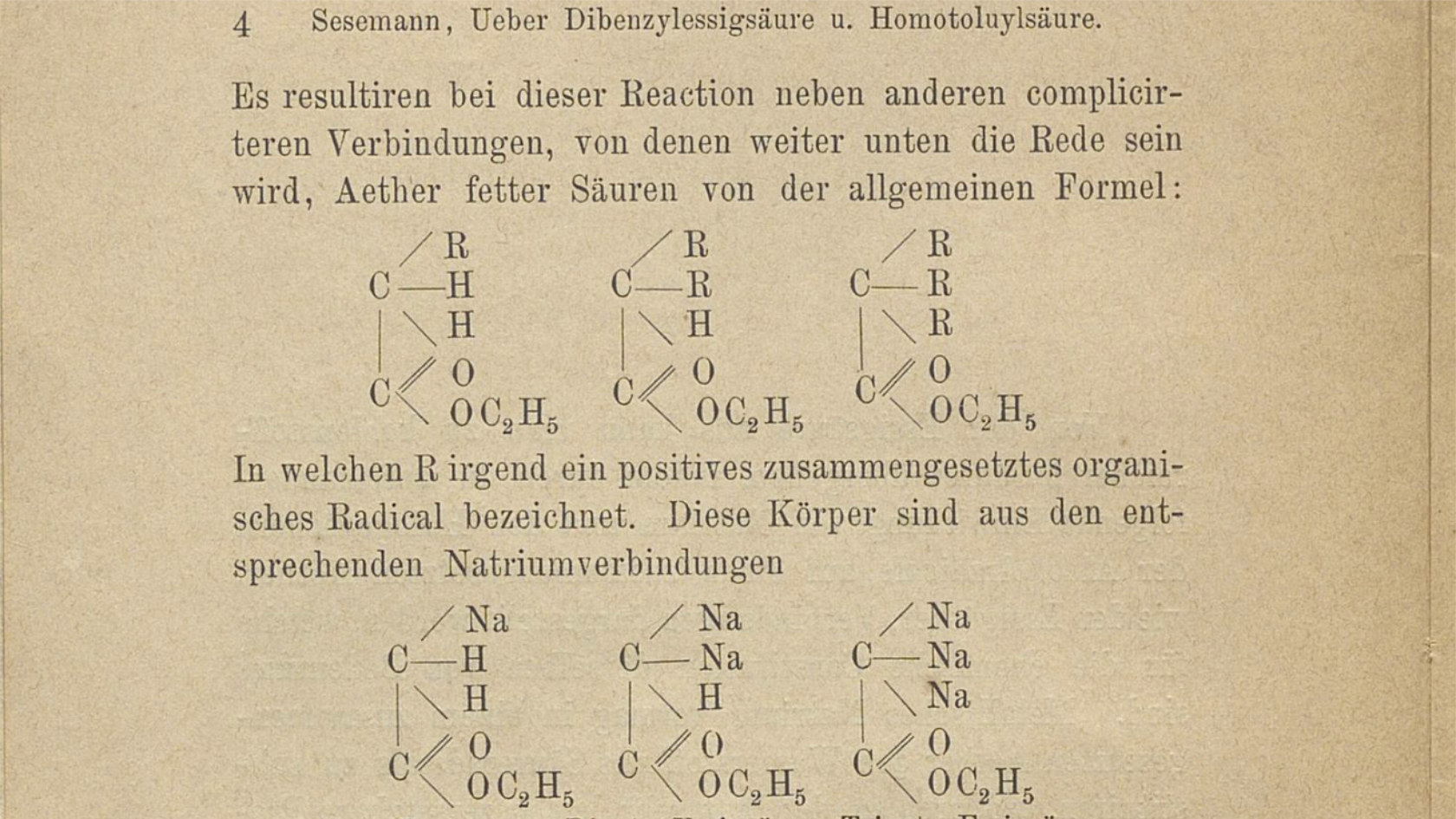

1873 konnte sie ihre Forschungsergebnisse in den «Berichten der Deutschen Chemischen Gesellschaft» publizieren; ihre Erkenntnisse fanden auch Eingang in das «Neue Handwörterbuch der Chemie» und ins «Lehrbuch der Chemie».

«Eine der Besten»

Als der russische Zar 1873 das Studium russischer Frauen an der Universität Zürich per Dekret verbot, verliessen die meisten russischen Studentinnen Zürich. Nicht so Lydia Sesemann, die offenbar nicht die Absicht hatte, nach Finnland ins Russische Reich zurückzukehren. Am 15. Mai 1874 erhielt sie als erste Frau weltweit für ihre Arbeit «Ueber Dibenzylessigsäure und eine neue Synthese der Homotoluylsäure» den Doktortitel in Chemie.

Wilhelm Weith (ordentlicher Professor für Organische Chemie an der Universität Zürich, Dekan der Philosophischen Fakultät, Dozent am Polytechnikum und Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft Zürich) lobte Lydia Sesemanns Doktorarbeit in den höchsten Tönen: «Die Dissertation [...] ist sicher eine der Besten, die unser Departement je gesehen hat. Sie zeigt klar die Fähigkeit der Autorin auf, unabhängig Forschung zu betreiben.» (zitiert nach Gisela Boeck, Uni Rostock, die am 3.9.25 ein Referat halten wird).

Bevor sie die Schweiz verliess, lud sie ihre Unifreundinnen zu einer Abschiedsparty ein, die sich als «sehr interessant und eine erfreuliche Angelegenheit» entpuppte, wie die Kommilitonin Franziska Tiburtius notierte. Sie umschrieb die Gastgeberin als «blond, etwas steif, sehr gebildet, aber lacht gern».

Nach Lydia Sesemanns Abreise ist nur noch ein Aufenthalt in Leipzig in den «Berichten der Deutschen Chemischen Gesellschaft» überliefert, wo Sesemann am 12. Februar 1877 zum ausserordentlichen Mitglied ernannt wurde. Danach verlieren sich die Spuren der ersten promovierten Chemikerin, trotz hervorragender Leistungen.

Pionierleistungen von ausländischen Promovendinnen

Zu den ersten Frauen, die an der Universität Zürich in Chemie promovierten, gehörten neben Lydia Sesemann auch Marie Stamo (erste Moldawierin, 1877), Rachel Lloyd (erste US-Amerikanerin, 1886), Olga Wohlbrück (erste Deutsche, 1887), Geertruida W. P. van Maarseveen (erste Niederländerin, 1897) und Edith E. Humphrey (erste Britin, 1901).

Schweizerinnen hingegen blieben damals grösstenteils aussen vor. Denn um studieren zu können, brauchten sie eine Matura – und der Besuch eines Gymnasiums war Mädchen nicht erlaubt. Wer an einer Universität zugelassen werden wollte, musste teure Privatkurse besuchen und eine extra Aufnahmeprüfung ablegen.

Doch in Bezug auf ausländische Studentinnen herrschte an der Universität Zürich in der männerdominierten Zeit des 19. Jahrhunderts eine vergleichsweise fortschrittliche akademische Kultur. Mehr noch: Die Universität Zürich war eine eigentliche Vorreiterin in Sachen Geschlechterinklusion in den Naturwissenschaften, schreibt die SCNAT. Dafür wird die UZH nun mit dem Chemical Landmark 2025 ausgezeichnet.