Trumps Abrissbirne

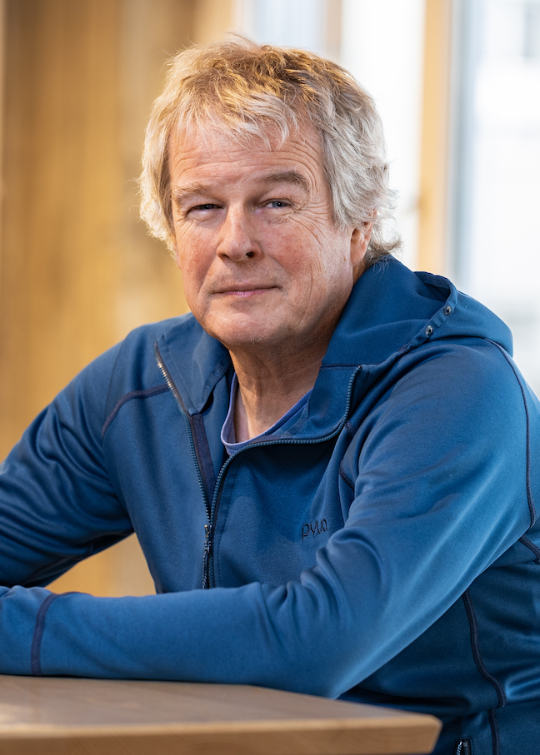

US-Präsident Donald Trump ist überzeugt, dass die USA von anderen Staaten wirtschaftlich über den Tisch gezogen werden. Den Beweis dafür sieht er in den Handelsbilanzdefiziten der Vereinigten Staaten mit vielen dieser Länder. Abhilfe schaffen will Trump, indem er auf die Produkte aus diesen Ländern hohe Zölle schlägt. Damit möchte der US-Präsident erreichen, dass die US-Wirtschaft gestärkt, mehr Güter in den USA hergestellt und Arbeitsplätze geschaffen werden. Doch Trumps Politik enthält viele der Zutaten, die die Wirtschaft schwächen und eine Wirtschaftskrise auslösen oder verstärken können. Die aktuelle Politik der US-Regierung bietet deshalb Anschauungsmaterial, um zu erklären, was eine Wirtschaft resilient und krisenfest macht beziehungsweise was sie schwächt und anfällig macht für Krisen. Eine Analyse in fünf Kapiteln mit den UZH-Ökonomen Thorsten Hens, Steven Ongena und Ralph Ossa.

1. Vertrauen und stabile Institutionen

Was gut ist für die Wirtschaft: Vertrauen und stabile Institutionen schaffen Investitions- und Planungssicherheit.

Was die USA tun: Sie untergraben das Vertrauen in sie, ihre Führungsrolle und in internationale Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds (IMF), die Weltbank oder die WTO.

Vertrauen ist der unverzichtbare Kitt und das Schmiermittel für persönliche Beziehungen genauso wie für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Die US-Regierung von Donald Trump hat in den ersten Monaten im Amt bereits sehr viel davon zerstört durch ihr erratisches Verhalten, beispielsweise mit willkürlichen Zöllen. Die Finanzmärkte als wichtiger und unbestechlicher Indikator für das Vertrauen in die Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik einer Regierung haben bereits darauf reagiert, wie UZH-Ökonomieprofessor Thorsten Hens diagnostiziert: «Die Kurse der US-Aktien wurden nach unten angepasst, der Dollar hat gegenüber dem Schweizer Franken an Wert verloren und es ist viel Geld aus den Vereinigten Staaten in andere Länder abgeflossen.» Dieses werde auch so bald nicht wieder zurückkehren, prognostiziert Hens, denn das Vertrauen in die US-Regierung sei weg. «Und wie wir wissen, ist Vertrauen viel schneller zerstört als aufgebaut.»

Eine wichtige Rolle beim Verlust von Vertrauen in die USA spielt die Tatsache, dass das Land nicht mehr bereit ist, seine Führungsrolle wahrzunehmen und die damit verbundenen Kosten zu tragen. «Die USA waren unverzichtbar. Sie haben ein Imperium aufgebaut, das darauf basierte, dass jene, die dazugehörten, von gewissen Leistungen profitieren konnten, die die USA erbracht haben – das gilt etwa für die europäischen Staaten oder die Mitglieder der Nato», sagt UZH-Ökonomieprofessor Steven Ongena, «jetzt geben die Vereinigten Staaten diese Rolle auf. Das ist ein Schock. Und wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung.»

Der Rückzug der USA ist fatal, weil das Vertrauen in ihre Führungsrolle und ihre Verlässlichkeit essenziell war, um die globalen Finanz- und Handelssysteme zu stabilisieren. «Vertrauen macht diese Systeme widerstandsfähig», erklärt Ongena. Das gilt insbesondere für das globale Finanzsystem, dessen Fragilität die Krise von 2007/2008 offenbart hat. Im Nachgang wurden weltweit koordiniert Regulierungen erlassen, die etwa dazu geführt haben, dass die Banken besser kapitalisiert sind. Das habe während der Covid-Pandemie ganz gut funktioniert, sagt Ongena, das globale Finanzsystem bestand diesen Härtetest.

Eine zentrale Rolle spielt das Vertrauen in die grossen Nationalbanken und die Europäische Zentralbank. Sie müssen im Notfall eingreifen. In der Vergangenheit war das der Fall. Doch wird man sich in Zukunft darauf verlassen können, dass die grösste Zentralbank, die amerikanische Federal Reserve (FED), einspringt? «Wir wissen es nicht», sagt Steven Ongena. Die FED steht unter massivem Druck der Trump-Regierung, ihr genehme Entscheide zu fällen und beispielsweise die Zinsen zu senken. Im Moment widersteht FED-Präsident Jerome Powell diesem Druck noch. Doch Trump kann ihn spätestens im nächsten Jahr durch eine voraussichtlich willfährigere Person ersetzen. Das würde das Vertrauen in die FED weiter untergraben.

Dasselbe gilt für den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und die WTO. Dort spielen die USA eine wichtige Rolle. Wenn sie nicht mehr mitmachen oder sich querstellen, verlieren diese Organisationen an Bedeutung und Einfluss. «Das ist sehr problematisch», sagt Steven Ongena, «denn was wir eigentlich brauchen würden, wäre eine globale Führung und Steuerung der Finanzmärkte und des globalen Handels.» Das erscheint im Moment noch unrealistischer als zuvor.

2. Offene Märkte und internationaler Handel

Was gut ist für die Wirtschaft: Der globale Handel und die weltweite Konkurrenz schaffen Anreize für Firmen, gute und günstige Produkte anzubieten.

Was die USA tun: Sie schützen ihre Wirtschaft mit hohen Zöllen. Das schwächt die Konkurrenz und verteuert die Produkte für die Konsument:innen in den USA.

Die USA haben mit ihren Zöllen einen Handelskrieg mit der ganzen Welt angezettelt. Um etwas Vergleichbares zu finden, muss man in den Geschichtsbüchern bis 1930 zurückblättern. Damals erliessen die USA das «Smoot-Hawley»-Zollgesetz, benannt nach den beiden US-Parlamentariern, die es initiierten, Reed Smoot und Willis C. Hawley. Mit dem Gesetz wurden die Zölle für mehr als 20000 Produkte auf ein Rekordniveau gehoben. Ziel war, die US-Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Der Erfolg war ebenso durchschlagend wie verheerend: Die Importe in die USA sanken bis 1933 um 66 Prozent. Gleichzeitig fielen die Exporte um 61 Prozent. Weil das Gesetz zu Gegenzöllen und weiteren protektionistischen Massnahmen in anderen Ländern führte, ging der Welthandel um 60 Prozent zurück, was die Weltwirtschaftskrise verschärfte.

«Der Handelskrieg in den 1930er-Jahren hatte eine andere Grössenordnung als heute, weil sich der aktuelle Handelskrieg auf die Handelsbeziehungen mit den USA beschränkt», sagt Ralph Ossa. Der UZH-Ökonomieprofessor war bis Ende Juni Chefökonom der Welthandelsorganisation WTO. Ossa hat 2014 eine Studie veröffentlicht, in der er Handelskriege simulierte. «Damals wurde mir gesagt: Das ist eine interessante Abhandlung. Aber Handelskriege in dieser Art wird es nicht mehr geben, weil wir aus der Krise der 1930er-Jahre gelernt haben.» Als unrealistisch abgetan wurde auch, dass ein solcher Handelskrieg zu Zöllen von 30 bis 60 Prozent führen könnte, wie von Ossa modelliert. «Ich habe das selber auch als hoch empfunden», sagt er rückblickend, «doch jetzt freuen wir uns, wenn die Zölle nur 15 Prozent betragen wie für die EU und nicht 39 Prozent wie für die Schweiz. Das ist wirklich unfassbar.»

Wir leben in einer riskanten Welt, wo wir uns auf einzelne Handelspartner nicht unbedingt verlassen können. Deshalb ist es wichtig, mehrere Optionen zu haben. Diversifizierung ist immer eine gute Antwort auf Risiken, das gilt auch für den Handel.

Die US-Zölle führen dazu, dass die Produkte für die Konsumentinnen und Konsumenten in den USA teurer werden. Viele werden wohl gar nicht mehr importiert, weil sie zu teuer sind. Die Zölle und die dadurch ausgelösten Probleme in den Handelsketten und die Kostensteigerungen werden die US-Wirtschaft bremsen, ist UZH-Ökonom Steven Ongena überzeugt. Zölle und andere Handelsbarrieren sind Gift für die Wirtschaft. Sie werden voraussichtlich dazu führen, dass die eigentlich robuste US-Wirtschaft in eine Rezession schlittert. Es könnte auch zu einer weltweiten Rezession kommen.

Für Ralph Ossa ist klar, was das Gegengift ist, das die Wirtschaft widerstandsfähig gegen Krise macht: der offene, multilaterale Handel, für den auch die WTO einsteht. Covid war hier die Probe aufs Exempel. «In der Schweiz sind wir nur so gut durch die Pandemie gekommen, weil wir die Produkte, die wir dringend brauchten, wie etwa Masken und Beatmungsgeräte, später dann auch die Impfungen, auf dem globalen Markt besorgen konnten», sagt Ossa. Deshalb sei es wichtig, ein breites, gut diversifiziertes Netz an Handelspartnern zu haben. «Wir leben in einer riskanten Welt, wo wir uns auf einzelne Handelspartner nicht unbedingt verlassen können. Deshalb ist es wichtig, mehrere Optionen zu haben. Diversifizierung ist immer eine gute Antwort auf Risiken, das gilt auch für den Handel.»

3. Flexibilität und Dynamik

Was gut ist für die Wirtschaft: Die Wirtschaft ist dynamisch und kann sich rasch an neue Gegebenheiten anpassen, vorausgesetzt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen lassen das zu und die Konkurrenz spielt.

Was die USA tun: Sie verfolgen eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik mit protektionistischen Massnahmen und dem Ziel, veraltete Industrien wiederzubeleben.

Die protektionistischen Massnahmen wie die hohen Zölle werden der US-Wirtschaft nicht helfen, sondern ihr schaden, sagt UZH-Ökonomen Thorsten Hens: «Die Trump-Regierung versucht, das Rad zurückzudrehen und das Land zu reindustrialisieren. Das ist ein Holzweg.» In den USA beispielsweise wieder mehr Stahl und Kohle zu produzieren, mache keinen Sinn, sagt Hens. «Die USA sollten nach vorne schauen und auf Innovation setzen. Dort sind sie in vielen Bereichen schon sehr stark.» Statt vergangenen Zeiten nachzutrauern, sollte man auf die Flexibilität der Wirtschaft setzen: «Sie ist ein evolutionäres System, das sich an neue Gegebenheiten anpassen kann.» Das passiere jetzt auch während des US-Handelskriegs – China und Europa, auch die Schweiz, müssten neue Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte finden oder diese so herstellen und in die USA exportieren, dass die Zölle möglichst tief sind. Der Finanzmarkt hat bereits reagiert, indem die Portfolios umgeschichtet wurden – weniger US-Aktien – und indem mehr in anderen Ländern investiert wird.

«Resilient zu sein, bedeutet, beweglich zu sein, wie das Schilf, dass im Sturm nachgeben kann, um sich wieder aufzurichten, wenn dieser vorbei ist», so Hens. Das Gegenstück dazu, die trutzige Eiche, ist zwar robust, doch wenn der Sturm zu stark wird, kippt sie um.

In einer Krise müsse man deshalb nicht versuchen, am Altbewährten festzuhalten, oder, noch schwieriger, das Altbewährte wieder zurückzuholen, wie das die US-Regierung gerade versucht, sondern es gelte, «den Strukturwandel zu meistern», wie es Hens formuliert. Der Schweiz ist das in den vergangenen Jahrzehnten gut gelungen. Sie hat grosse Teile der traditionellen Industrie verloren, aber nach wie vor praktisch Vollbeschäftigung und eine dynamische und innovative Wirtschaft. Eine grosse Chance für die Schweiz sieht Hens in der Blockchain-Industrie, wo sie führend ist. Und es werden mehr hochkarätige Wissenschaftler:innen aus den USA nach Europa kommen, was die Innovation beflügeln dürfte.

4. Finanzieller Spielraum dank tiefer Verschuldung

Was gut ist für die Wirtschaft: Wenn die Staaten wenig verschuldet sind, haben sie mehr Spielraum, um in einer Krise wie etwa einer Pandemie der Wirtschaft vorübergehend unter die Arme zu greifen.

Was die USA tun: Mit der «Big Beautiful Bill» bläht die Trump-Regierung die Staatsschulden weiter auf.

Spare in der Zeit, so hast du in der Not, weiss der Volksmund. Das gilt nicht nur für Privatpersonen oder Unternehmen, sondern auch für Staaten. Nur halten sich diese meist nicht daran, wie gerade die USA wieder bewiesen haben, die trotz bereits sehr hoher Verschuldung die Steuern für Reiche senken und ihre Staatsschulden weiter aufblähen.

«Sind die USA bald pleite?», fragte UZH-Ökonom Thorsten Hens im Juni an einem Vortrag für eine Vermögensverwaltungsfirma. US-Finanzminister Scott Bessent hatte kurz zuvor versichert, das werde nie passieren: «Die Vereinigten Staaten von Amerika werden niemals zahlungsunfähig sein.» Mit seinem Auftritt versuchte Bessent die Wogen auf den Finanzmärkte zu glätten, nachdem die Ratingagentur Moody’s die Bonität der US-Staatsschulden herabgestuft hatte und die Renditen von langfristigen Staatsanleihen stark gestiegen waren. Steigende Renditen auf seine Anleihen bedeuten für den Staat, dass er bei der Ausgabe neuer Anleihen höhere Zinsen anbieten muss. Der Schuldendienst wird damit teurer.

Genau dieses Szenario droht den USA in diesem Jahr: «Sie müssen einen Drittel der Staatsschuld refinanzieren», sagt Thorsten Hens, das heisst einen Drittel der 36 Billionen, auf denen sie sitzen. Neu hinzu kommen 4,1 Billionen durch den «One Big Beautiful Bill Act» (auch «Big Beautiful Bill»), das umfangreiche Gesetz, das Donald Trump am 4. Juli unterzeichnet hat. Das «schöne» Gesetz zeichnet sich unter anderem durch Steuererleichterungen für Reiche aus. Mit der BBB steigt die Staatsverschuldung der USA mit einem Schlag von 124 auf 137 Prozent des BIP. Zum Vergleich: Die Schuldenquote von Griechenland liegt bei 158, jene der EU bei gut 81 und jene der Schweiz bei 38 Prozent.

Die USA werden in Zukunft noch mehr für die Bedienung der Schulden aufwenden müssen. Dieses Geld fehlt dann andernorts, etwa in der Bildung, der Gesundheit und dem Sozialwesen.

«Die USA werden in Zukunft noch mehr für die Bedienung der Schulden aufwenden müssen», sagt Hens. «Dieses Geld fehlt dann andernorts, etwa in der Bildung, der Gesundheit und dem Sozialwesen.» Dort hat das Department of Government Efficiency (DOGE), das von Elon Musk initiiert wurde, bereits den Rotstift angesetzt.

Die Zolleinnahmen können relativ zu dem hohen Schuldenberg nur eine kleine Erleichterung bringen, da sie nur mehrere hundert Milliarden Dollar in die Staatskasse spülen. Unter dem Strich bleibt jedoch eine viel zu hohe Staatsverschuldung. Während der Covid-Pandemie ist die Staatsverschuldung in vielen Ländern sprunghaft gestiegen. In der Zwischenzeit konnte sie zum Teil wieder gesenkt werden, liegt aber immer noch über dem Niveau vor Covid. Die Folge davon: «Bei der nächsten Krise werden die Staaten weniger Spielraum haben, um die negativen Folgen abzufedern», sagt Hens.

5. Ein starke Bildungs- und Sozialsystem

Was gut ist für die Wirtschaft: Ein robustes Bildungs- und Sozialsystem hilft, die Auswirkungen des Strukturwandels zu dämpfen, und es fördert die soziale Mobilität und die Innovation.

Was die USA tun: Sie schrumpfen ihr Sozial- und ihr Bildungssystem. Zudem ist höhere Bildung für viele unerschwinglich. Das erschwert den Strukturwandel und die soziale Mobilität.

Steven Ongena findet es «unglaublich», dass die US-Regierung mit ihrer Politik vielen Menschen schadet, die für Trump gestimmt haben: «Trump hat versprochen, ihre Probleme zu lösen, doch er verschärft sie nur.» Zu den Problemzonen der USA gehört das Bildungssystem. Für viele Amerikaner:innen ist höhere Bildung unerschwinglich geworden, oder sie müssen sich dafür in einer Weise verschulden, die sie für den Rest ihres Lebens belastet. Statt den Zugang zu Bildung zu erleichtern, streicht Trump die Unterstützungsgelder für Universitäten und spart das Bildungsministerium kaputt, das er am liebsten ganz abschaffen möchte, wozu er allerdings die Zustimmung des Kongresses benötigen würde.

Trump hat versprochen, die Probleme zu lösen, doch er verschärft sie nur.

Das grundsätzliche Problem in den USA sei, so Ongena, dass die Reichen nicht mehr bereit seien, das Bildungssystem zu finanzieren – Trumps Kahlschlag ist ein extremer Ausdruck dieser Haltung –, denn die Wohlhabenden können es sich leisten, ihre Kinder an private Schulen zu schicken. Die öffentlichen Schulen sind deshalb oft unterfinanziert und entsprechend nicht sehr gut. Womit sich einer der Wege, um sozial aufzusteigen, für viele Amerikaner:innen verschliesst. Für jene, die bereits gutgestellt sind, ist das kein Problem, weil sie so ihre Pfründen und Privilegien verteidigen können. «Die wohlhabenden Personen und Familien werden mit allen Mitteln kämpfen, um andere daran zu hindern, ebenfalls reich zu werden», sagt Ongena. Dazu gehört, das Bildungssystem nach oben abzuschliessen.

Für jene, die sich gute Privatschulen leisten können, mag die Rechnung aufgehen, für die Gesellschaft als Ganzes hingegen nicht. Denn wie Studien zeigen, die Ongena und seine Kollegen gemacht haben, führt der Ausschluss eines grossen Teils der Bevölkerung von Bildung etwa dazu, dass weniger bereit und in der Lage sind, Unternehmer zu werden. «Das macht die Wirtschaft weniger dynamisch und innovativ», so Ongena. «Verrückt ist, dass wir aufgrund der Forschung wissen, was es brauchen würde. Trotzdem tun sie in den USA jetzt genau das Gegenteil.»

In Europa ist das anders, hier ist Bildung in den meisten Ländern noch zugänglich und erschwinglich. UZH-Ökonom Thorsten Hens nennt sich selbst als Beispiel dafür: «Ich komme aus dem Ruhrgebiet, einer Kohle- und Stahlregion. Mit dem Strukturwandel wurde die Generation meines Vaters mit Ende fünfzig, Anfang sechzig arbeitslos. Doch wir, die nächste Generation, konnten studieren, mit einem Stipendium des Bundes, dem BAföG.»

In den USA gibt es kein solches Unterstützungssystem, das hilft, die Folgen des Strukturwandels zu dämpfen und den Arbeitenden in Wirtschaftsbereichen, die vom Strukturwandel betroffen sind, neue Perspektiven zu eröffnen.

Um das zu ändern, fehlt zumindest der aktuellen US-Regierung der Wille. Künftig wird es auch am Geld fehlen, dafür hat Trump mit seinen Steuersenkungen gesorgt. Steuern sind der Hebel, um für mehr sozialen Ausgleich zu sorgen. «Deshalb sind die Steuern die entscheidende Fragen, wenn es darum geht, die Probleme der amerikanischen Mittelklasse zu lösen», sagt Ongena. Denn nur ein Staat, der über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, kann ein Bildungs- und Sozialsystem finanzieren, das breiten Bevölkerungsschichten reelle Bildungs- und Lebenschancen bietet und damit die Voraussetzung für eine dynamische und innovative Wirtschaft schafft.