Aus der Balance

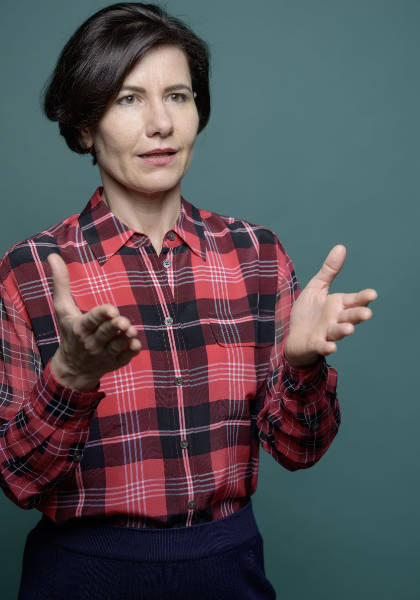

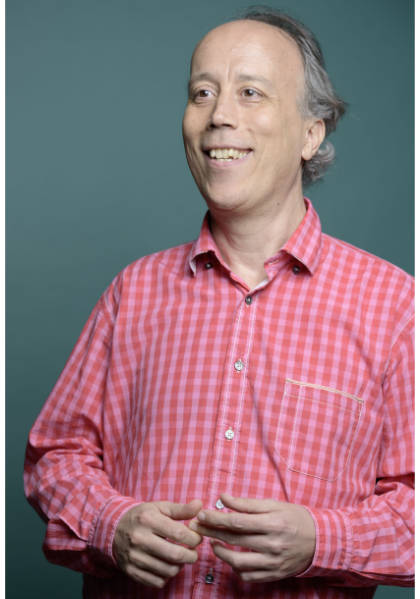

Polina Lukicheva, Philippe Tobler, Sie haben in diesem Frühjahrssemester an der UZH eine Ringvorlesung zum Thema «Uncertainty» mit prominenten Gästen aus der ganzen Welt organisiert. Anlässlich von Kriegen, Krisen und KI haben wir das Gefühl, in unsicheren Zeiten zu leben, in denen alte Gewissheiten nicht mehr gelten. Teilen Sie diese Befindlichkeit?

Philippe Tobler: Historisch gesehen leben wir in relativ sicheren Zeiten. Daran haben wir uns gewöhnt und nehmen deshalb verunsichernde Entwicklungen und Ereignisse besonders deutlich wahr. Beispiele für solche Ereignissen gab es in den letzten Jahren einige: ökonomische Instabilität durch Inflation und Zinsen, ein steigendes Bewusstsein für den Klimawandel, geopolitische Spannungen. Es ist für viele Menschen das erste Mal, dass sie einen bedrohlichen Krieg auf europäischem Boden miterleben. Zudem war Covid-19 ein einschneidendes Ereignis, das zu einem Gefühl von Unsicherheit bezüglich der öffentlichen Gesundheit führte und das Vertrauen in Institutionen auf die Probe stellte.

Polina Lukicheva: Das Gefühl, in besonders unsicheren Zeiten zu leben, spiegelt möglicherweise auch einen «Gegenwartsbias»: Das Jetzt erscheint uns gemäss diesem oft instabiler als das Vergangene. Aber war die Welt je wirklich «sicher»? Selbst im Westen finden wir kaum eine Generation, die keine grössere Erschütterungen miterlebt hat – Weltkriege, Finanzkrisen, gesellschaftliche Umbrüche. Der Zerfall der Sowjetunion war ein geopolitischer Schock mit globalen Folgen, die wir bis heute spüren. 9/11, die Finanzkrise 2008, die Pandemie, der Krieg in der Ukraine: Brüche scheinen eher die Regel als die Ausnahme in einem rückblickend oft überschätzten Bild globaler Stabilität zu sein.

Unsicherheiten lösen individuell und in der Gesellschaft Stress aus. Das heisst, sie scheinen nicht gut zu sein für uns. Ist das so?

Tobler: Unsicherheit kann uns tatsächlich stressen – das kann man auch physiologisch feststellen, zum Beispiel anhand von erhöhten Stresshormonwerten und einer erhöhten Aktivität in angstbezogenen Gehirnregionen. Wegen der erhöhten Stressreaktion ist insbesondere lang andauernde Unsicherheit nicht gut für die geistige und körperliche Gesundheit. Unsicherheit kann aber auch eine Chance sein, zum Beispiel um etwas Neues zu tun und daraus zu lernen.

Technische Fähigkeiten veralten heute so schnell, dass viele Menschen in einem Zustand permanenter Anpassung leben – oder des Zurückbleibens.

Was haben Sie selbst von den Referaten und Podien an der von Ihnen organisierten Ringvorlesung gelernt?

Lukicheva: Renommierte Forschende – darunter mehrere Stimmen in unserer Vorlesungsreihe – sehen die gegenwärtige Phase nicht nur als Abfolge von Krisen, sondern als möglichen Kipppunkt. Der Physiker und Risiko- und Komplexitätsforscher Didier Sornette sprach vom Ende eines Weltregimes: Die Illusion der «perpetual money machine» – ein Wirtschaftsmodell, das über Jahrzehnte auf Schulden, Spekulation und Vermögensinflation beruhte – erzeugte scheinbare Stabilität, schuf jedoch in Wahrheit Fragilität, Ungleichheit und systemisches Risiko.

Ein weiterer, vergleichsweise neuer Faktor und möglicher Hinweis auf eine qualitativ veränderte Dynamik, den viele Sprecher:innen in unserer Vorlesungsreihe betonten, ist die Beschleunigung. Der Klimawandel ist ein Beispiel dafür: Zwar hat sich das Erdklima immer gewandelt, doch die heutige Veränderung vollzieht sich in bislang beispielloser Geschwindigkeit. Ähnliches gilt für technologische Entwicklungen: Systeme entstehen und verschwinden, bevor sie verankert sind, und technische Fähigkeiten veralten so schnell, dass viele Menschen in einem Zustand permanenter Anpassung leben – oder des Zurückbleibens. Die durch Erfahrung geformten Erwartungen greifen ins Leere.

Was hat das für Konsequenzen?

Lukicheva: Letztlich geht es um eine Verschiebung in den Bedingungen des Verstehens selbst – das ist vielleicht eine der grundlegendsten Dimensionen der aktuellen Unsicherheit. Was wir erleben, sind nicht nur politische oder wirtschaftliche Ungewissheiten – sondern eine epistemische Umwälzung. Der amerikanische Komplexitäts- und Evolutionsforscher David Krakauer spricht in diesem Zusammenhang von einer Revolution des Verstehens: Wenn Wissen der Versuch ist, Welt verständlich zu machen, dann stellt sich heute eine tiefere Verunsicherung ein. Nicht nur über das, was geschieht und geschehen wird – sondern darüber, ob wir es noch begreifen können. Die Krise betrifft das Vertrauen in die Möglichkeit von Orientierung selbst.

Menschen können unterschiedlich gut mit Unsicherheiten umgehen. Was brauchte es, um erfolgreich mit Unsicherheiten zu leben?

Tobler: Man muss daran glauben, dass man in einer unsicheren Situation etwas aus den Ergebnissen der eigenen Handlungen lernen kann. Lernen generell hilft, Unsicherheiten so weit als möglich zu minimieren und zu präzisieren. Die Ökonomik teilt Unsicherheit in Ambiguität und Risiko auf. Bei der Ambiguität sind die Wahrscheinlichkeiten möglicher Ereignisse nicht bekannt. Im Gegensatz dazu sind beim Risiko die Wahrscheinlichkeiten bekannt. Das Zahlenlotto ist hierfür ein gutes Beispiel. Die Menschen vermeiden typischerweise sowohl Ambiguität als auch Risiko. Durch Lernen können wir uns Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Ereignissen aneignen, das heisst ambige in riskante Situationen umwandeln und so Unsicherheit ein Stückweit reduzieren.

Lukicheva: Zentral ist, Unsicherheit als normalen Zustand anzuerkennen – nicht als Störung, sondern als Grundbedingung. Aus evolutionärer Perspektive ist sie genau das: Lebende Systeme handeln unter Bedingungen unvollständiger Information. Mit der realen Welt umzugehen, heisst immer, mit Unsicherheit zu leben. Wenn das gilt, dann liegt der nächste Schritt darin, Unsicherheit nicht ausschliesslich als Bedrohung zu begreifen, sondern auch als Möglichkeitsraum. Sich unter diesen Voraussetzungen zu fragen, was genau infrage steht oder neu verhandelt werden muss, ist erkenntnisfördernd – und öffnet neue Denkbewegungen.

In diesem Sinne ist Unsicherheit kein Defizit, sondern ein Motor des Denkens: Sie zwingt uns, Modelle zu reflektieren, Begriffe zu überprüfen, Annahmen zu öffnen. Im Umgang mit Unsicherheit geht es also wesentlich um kognitive Flexibilität – nicht am vermeintlich Festen festzuhalten, sondern die Grenzen des Erkannten aktiv zu verschieben. Ein solcher Umgang lässt sich durchaus lernen – indem wir Unsicherheit in erträglichen Dosen zulassen und durchdenken.

Unsicherheit ist ein Indikator dafür, dass es etwas zu lernen gibt.

Unsicherheiten, sagen Sie, sind nicht nur negativ, sondern Sie können auch positive und produktive Impulse geben?

Tobler: Ja, In unsicheren Situationen lernen wir mehr und schneller als in stabilen und sicheren Situationen. Das ist vorteilhaft und hilft uns, besser mit unsicheren Situationen umzugehen. Zudem erlaubt dies der Wissenschaft, auf wichtige offene Fragen zu fokussieren. Unsicherheit ist ein Indikator dafür, dass es etwas zu lernen gibt.

Wie gehen Sie selbst mit Unsicherheiten um?

Lukicheva: Ein Perspektivwechsel hilft oft: Was zunächst als Unsicherheit erscheint, kann – aus anderer Sicht – ein Möglichkeitsspielraum sein, ein Ausgangspunkt für Denk- und Entscheidungsräume. Ich versuche, ernst zu nehmen, was auch in unserer Reihe im Zentrum stand: Unsicherheit aus verschiedenen Perspektiven analytisch zu erfassen. Dazu gehört für mich, ihre mögliche Quellen zu unterscheiden und einzuordnen: Was ist tatsächlich (un)gewiss? Was beruht vielleicht nur auf Denkgewohnheiten oder impliziten Annahmen? Welche Gewissheiten müssen verlassen werden, wenn sie nicht mehr tragen? Und was liegt in der konkreten Situation im eigenen Einflussbereich – wo eröffnen sich reale Handlungsspielräume? Und dann: handeln, soweit es möglich ist.

Philippe Tobler, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung experimentell mit dem Thema Unsicherheit – was untersuchen Sie?

Tobler: Wir untersuchen am Department of Economics Entscheidungen unter Unsicherheit, zum Beispiel, ob jemand eine riskante Alternative (1 oder 9 Franken mit 50:50-Chance) oder eine sichere Alternative (5 Franken sicher) bevorzugt. Durch sorgfältiges Variieren der sicheren Alternative können wir für jede einzelne Person die individuelle Risikoeinstellung bestimmen, das heisst, wie stark risikovermeidend oder risikosuchend sie ist. Frauen und ältere Menschen sind oft etwas risikovermeidender als Männer und jüngere Menschen.

Wir beschäftigen uns auch mit der Frage, wie sich Unsicherheiten und Risiken im Gehirn manifestieren. So haben wir Risikosignale in Dopaminzellen gefunden und konnten zeigen, dass und wie Dopaminmedikamente die Menschen risikosuchender machen. Diese Befunde sind wichtig, weil alle bekannten süchtig machenden Drogen auf das Dopaminsystem wirken und weil die den Botenstoff Dopamin produzierenden Zellen bei Leuten mit Parkinson absterben. Eine bekannte Nebenwirkung der zur Behandlung von Parkinson eingesetzten Dopaminmedikamente ist, dass sie zu Spielsucht und anderem riskanten Verhalten führen können.

Wenn wir in die Geschichte zurückblicken: Welche Strategien haben Menschen entwickelt, um besser mit Unsicherheiten umzugehen?

Tobler: Die Strategien sind vielfältig. Zum Beispiel mit dem Bau von Häusern, um sich vor dem Wetter und möglicher Gefahr, die von anderen Menschen und Tieren ausgeht, zu schützen. Individuell, indem wir aus unseren eigenen Erfahrungen oder den Erfahrungen anderer lernen. Wissenschaft kann man als eine institutionalisierte Form von Lernen verstehen, die ihrerseits auch Unsicherheit reduziert. Und Menschen haben Techniken entwickelt, um beispielsweise Nahrungsmittel haltbar zu machen.

Solche Innovationen haben uns unabhängiger von äusseren Umständen gemacht. Wir haben gelernt, mögliche Probleme früher zu erkennen. Heutzutage können wir beispielsweise Hitzewellen viel früher und präziser vorhersagen als in der Vergangenheit. Sozial ist beispielsweise der Rechtsstaat eine grosse Errungenschaft, die Sicherheit schafft. Der Grundsatz, dass alle vor dem Gesetz gleich sind und nicht der Willkür der Mächtigen ausgeliefert sein sollten, muss aber immer wieder verteidigt werden.

Lukicheva: Strategien früherer Gesellschaften im Umgang mit Unsicherheit waren im Kern kollektiv: Rituale, Glaubenssysteme, gemeinschaftlich geteilte Sinnstrukturen. Was wir «Glauben» oder «Kultur» nennen, lässt sich auch als evolutionäre Antwort auf fundamentale Unsicherheit verstehen – als Form der sozialen Stabilisierung durch geteilte Erwartungen, emotionale Bindung und symbolische Orientierung.

Auch technologische, wirtschaftliche und organisatorische Bewältigungsformen – etwa Feuerkontrolle, Bewässerungssysteme, Handel und Märkte – waren darauf ausgerichtet, Unsicherheit zu reduzieren. Doch gerade in dem Mass, wie der Mensch neue Strategien zur Bewältigung von Unsicherheit entwickelte, nahmen auch die Risiken selbst zu – ebenso wie die Unsicherheit, die daraus folgte. Das wiederum machte neue Strategien erforderlich.

Es handelt sich also um eine Rückkopplung: mehr Strategie – mehr Komplexität – mehr Risiko, wie das der Wissenschaftsphilosoph und Wirtschaftswissenschaftler Don Ross an unserer Ringvorlesung festhielt. Das muss man nicht in jeder Hinsicht teilen, aber Ross’ Feststellung verweist auf zwei zentrale Punkte: erstens, dass kollektive Bewältigung von Unsicherheit ein grundlegender Bestandteil menschlicher Entwicklung ist. Und zweitens, dass gerade die Fähigkeit, neue Strategien zu entwerfen und einzusetzen, eine anthropologische Konstante darstellt – und zugleich ambivalent ist.

Historisch gesehen wurden Glaubenssysteme entwickelt, um Unerklärliches zu erklären und eine gewisse Geborgenheit zu vermitteln. Diese haben heute an Einfluss verloren. Was ersetzt sie?

Tobler: Komplett ersetzt wurden die religiöse Glaubenssysteme auf der individuellen Ebene nicht, aber sie sind weniger offiziell verankert, zumindest in Staaten mit Trennung von Religion und Staat. Staatliche und soziale Regeln und Normen nehmen eine ähnliche Funktion ein, sie generieren Vorhersagbarkeit und Stabilität. Das Funktionieren dieser Institutionen bildet Vertrauen in die Gemeinschaft und das Gemeinwesen und verhindert so auch unsicherheitsbezogene Angst.

Mittlerweile gibt es einen Trend, der unter anderem durch die neue US-Regierung verkörpert wird und der darin besteht, wissenschaftliche Erkenntnisse und rationale Argumente für verdächtig zu halten. Stattdessen vertraut man auf Verschwörungstheorien und pseudowissenschaftliche Behauptungen. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Tobler: Wie die amerikanischen Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes in einem vom Collegium Helveticum organisierten Vortrag kürzlich gezeigt hat, kann man diesen Trend als Fortsetzung einer politisch motivierten Tradition der öffentlichen Diskreditierung von Wissenschaft sehen. Wissenschaftlich gesichertes Wissen wird dabei bewusst als weniger gesichert dargestellt, als es eigentlich ist. Dies geschah beispielsweise bei der Frage, ob Passivrauchen negative Konsequenzen für die Gesundheit hat, oder aktuell bezüglich der Frage, ob der Klimawandel menschgemacht oder die Folge natürlicher Schwankungen ist.

Letztlich geht es darum, politische Regulation zu verhindern zugunsten einer neoliberalen Marktwirtschaft. Durch die Diskreditierung der Wissenschaften geht man wohl auch davon aus, dass die Glaubwürdigkeit einer wissenschaftlichen Widerlegung von pseudowissenschaftlichen Behauptungen klein gehalten werden kann und wird.