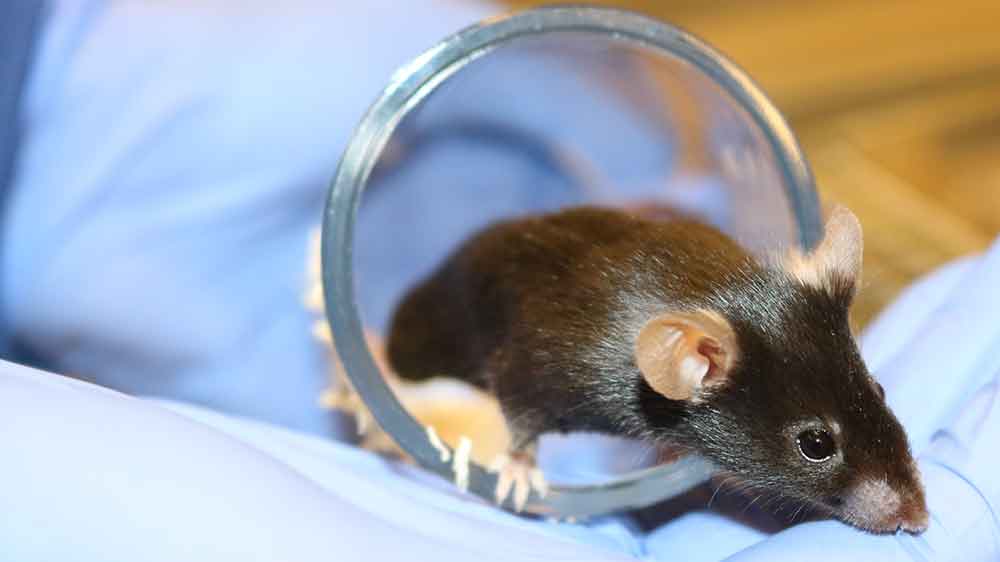

Die Sache mit der Maus

Wie wir Menschen, so haben auch weibliche und männliche Versuchstiere unterschiedliche Körper und physiologische Reaktionen: Weibliche Mäuse sind schmerzempfindlicher als Männchen, meist sind sie weniger muskulös und ihr Immunsystem ist stärker als dasjenige ihrer Geschlechtspartner. Die britische Forscherin Natasha Karp verglich vor wenigen Jahren insgesamt 234 Körpermerkmale von männlichen und weiblichen Labormäusen und identifizierte bei mehr als der Hälfte signifikante geschlechtsbedingte Unterschiede. Auf der Ebene der Gene zeigten sich sogar bei zwei Dritteln aller genmodifizierten Tiere Unterschiede zwischen Weibchen und Männchen. Trotzdem gab es zumindest in der Vergangenheit je nach Fachgebiet ein deutliches Ungleichgewicht zugunsten männlicher Versuchstiere. Laut einer häufig zitierten US-amerikanischen Studie setzten Grundlagenforscher:innen in den Neurowissenschaften noch vor zehn Jahren in vier von fünf Studien mehrheitlich männliche Tiere ein. Ein Ungleichgewicht, das dazu führen kann, dass geschlechtstypische Wechselwirkungen und Risiken von Wirkstoffen in der Präklinik übersehen werden.

Die Berücksichtigung der Gendermedizin bei Tieren ist ein Schritt Richtung Präzisionsmedizin beim Menschen.

Unterdessen hat ein Umdenken stattgefunden. «Wir haben an der UZH über alle Forschungsgruppen hinweg ein ausgewogenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Versuchstieren festgestellt», sagt Thorsten Buch, Professor für Labortierkunde und Leiter des gleichnamigen Instituts der UZH. Allerdings kann es in manchen Fachgebieten vorkommen, dass ohne sachlichen Grund eine Geschlechtsgruppe bevorzugt verwendet wird – aber dies seien Ausnahmen. «Es ist heute allen Wissenschaftler:innen klar, dass es bei den Tiermodellen Untersuchungen bei beiden Geschlechtern braucht», so Buch. Im optimalen Fall untersuchen die Studienleiter:innen zuerst eine kleine gemischte Gruppe weiblicher und männlicher Tiere. In dieser Gruppe kann dann auch auf geschlechtsspezifische Unterschiede geschaut werden. Finden sich solche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, können diese in weiterführenden Studien erforscht werden. «Für dieses Vorgehen sprechen sowohl ethische als auch finanzielle Gründe», sagt Thorsten Buch. Würde man nur mit Tieren eines Geschlechts arbeiten, müsste ja die Hälfte der Nachkommen getötet werden.

Verwirrende Körpermerkmale

Eine der grössten Herausforderungen der präklinischen, aber auch der klinischen Forschung besteht laut Buch darin, die normale Variabilität innerhalb einer Population von relevanten, geschlechtsspezifischen Differenzen abzugrenzen. Zur Verdeutlichung macht der Experte einen Vergleich mit der Körpergrösse beim Menschen: Die durchschnittliche Körpergrösse einer Frau in der Schweiz ist 165,5 Zentimeter, diejenige eines Mannes 177,5 – die Frau ist im Durchschnitt kleiner. Aber es gibt natürlich viele Frauen, die grösser sind als Männer – das heisst, sie zeigen ein häufiges Merkmal von Männern. «Wenn sich also ein Effekt oder Merkmal in einem Geschlecht von dem in der anderen Gruppe unterscheidet, stellt sich die Frage, ob dieser Unterschied medizinisch von Bedeutung und klinisch umsetzbar ist», sagt Buch.

Denn Körpermerkmale, aber auch biochemische Reaktionen variieren bei jedem Geschlecht innerhalb einer Normalverteilung oder Glockenkurve. So überlappen sich die Verteilungen der Körpergrössen zwischen Männern und Frauen deutlich. Das gilt natürlich auch für Versuchstiere, weshalb die grosse Herausforderung darin besteht, die Relevanz gemessener Unterschiede für die beiden Geschlechter zu bewerten. Oft behilft man sich dabei mit Mittelwerten, aber diese Durchschnitte werden Einzelfällen nicht gerecht, wie das Beispiel der Körpergrösse zeigt.

Die Befürchtung, der hormonelle Zyklus könnte die Daten weiblicher Versuchsmäuse variabler und damit die Analyse «schwieriger» machen, ist einer der Gründe, weshalb weibliche Tiere in der Vergangenheit meistens weniger berücksichtigt wurden. Der Östruszyklus von Mäusen dauert vier bis fünf Tage und ist unterdessen gut untersucht. In diesen Studien hat sich überraschenderweise herausgestellt, dass die biomedizinischen Messgrössen weiblicher Tiere nicht stärker streuen als diejenigen von männlichen Tieren. «Die Variabilität weiblicher Tiere ist unerwarteterweise meist geringer als diejenige männlicher Versuchstiere», sagt Thorsten Buch. Es gibt also keinen Grund, Weibchen aufgrund des hormonellen Zyklus auszuschliessen. Im Gegenteil, der Einschluss beider Geschlechter erhöht die Validität der Ergebnisse. Ferner können alle geborenen Tiere in die Versuche eingebunden werden.

An der UZH haben wir über alle Forschungsgruppen hinweg ein ausgewogenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Versuchstieren.

Bei Experimenten ist jedoch nicht nur das Geschlecht der Labortiere relevant, sondern zuweilen auch das der Versuchsleiter:innen. So können Mäuse einen männlichen Versuchsleiter riechen und ihr Verhalten anpassen. Dies bemerkten US-Forscherinnen unter anderem bei einem Schwimmtest. Dabei blieben die Mäuse länger im Wasser, wenn die Versuche von Männern durchgeführt wurden. Offenbar löste das Geschlecht des Versuchsleiters Reaktionen aus, die sich auf die Ausdauerleistung auswirkten. Dieser Test wird an der UZH nicht durchgeführt, aber das Beispiel weist auf interessante Wechselwirkungen zwischen Versuchstieren und ihren Prüfer:innen. Werden psychologische Parameter wie Angst- oder Stress-, aber auch Schmerzreaktionen untersucht, kann ihr Geschlecht durchaus eine Rolle spielen.

Wie Gene wirken

«Tiere sind Individuen und unterscheiden sich voneinander», sagt Thorsten Buch. Ihn interessieren die unterschiedlichen Reaktionsmuster zwischen Versuchstiergruppen sowohl mit dem gleichen als auch mit verschiedenem Geschlecht. Wenn relevante Unterschiede existieren, gehe es immer darum, die Mechanismen dahinter zu identifizieren. Der Versuch am Tier soll ja dazu beitragen, die Wirkmechanismen einer Substanz oder eines Gens besser zu verstehen. Und dient dem Ziel, den menschlichen Körper genauer zu begreifen. Damit angepasste Wirkstoffe entwickelt werden, die möglichst den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen entsprechen.

Dieser Artikel ist Teil des Dossiers zur Gendermedizin aus dem UZH Magazin 1/24.