Im Dickicht der Neuronen

In den Harry-Potter-Büchern kann das Gedächtnis einer Person mit einem Sieb aus dem Gehirn extrahiert und von aussen betrachtet und manipuliert werden. Erinnerungsfetzen erscheinen als silberne Schwaden und lassen sich in Flaschen aufbewahren. Zweitausend Jahre vorher verglich Platon das Gedächtnis mit einer Wachstafel, in die sich unsere Erinnerungen eingraben. Und welche Vorstellungen machen sich die Hirnforscher heute? Wie lernt das Gehirn, wie nimmt es Informationen aus der Umwelt auf und reaktiviert diese Erfahrungen teils Tage oder Jahrzehnte später? Wo sind die silbernen Gedächtnisschwaden im Gehirn, um beim Bild von Harry Potter zu bleiben?

Vertieftes Verständnis fehlt

Antworten auf diese Fragen zu finden, ist erstaunlich schwierig. Zwar haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den letzten Jahren dank grossangelegter Forschungsprogramme unzählige Details über Nervenzellen und ihre Verbindungen gelernt. So sind die biochemischen Vorgänge der Erregung und Erregungsleitung entschlüsselt. Die durch äussere Reize ausgelösten Aktivitätsmuster in verschiedenen Hirnarealen sind bekannt. Aber gleichzeitig fehlen ein vertieftes Verständnis der Nervenzell-Netzwerke und eine umfassende Theorie zu den Vorgängen in den gut 100 Milliarden Neuronen unseres Gehirns, die in der Lage wäre, das Gedächtnis und seine Erinnerungsvorgänge zu erklären: «Wir wissen leider noch immer recht wenig», sagt der Neurowissenschaftler und Leiter des Zentrums für Neurowissenschaften Zürich Fritjof Helmchen.

Helmchen hat Physik und Medizin studiert und beschäftigt sich seit einem guten Vierteljahrhundert mit dem Gehirn. Zusammen mit der Entwicklungsneurobiologin Esther Stöckli leitet er seit 2020 den Universitären Forschungsschwerpunkt (UFSP) «Plastische Hirnnetzwerke für Entwicklung und Lernen» an der UZH. Es gibt wohl keinen kompetenteren Gesprächspartner, der etwas Licht ins Dunkel bringen könnte.

Lernende Meeresschnecken

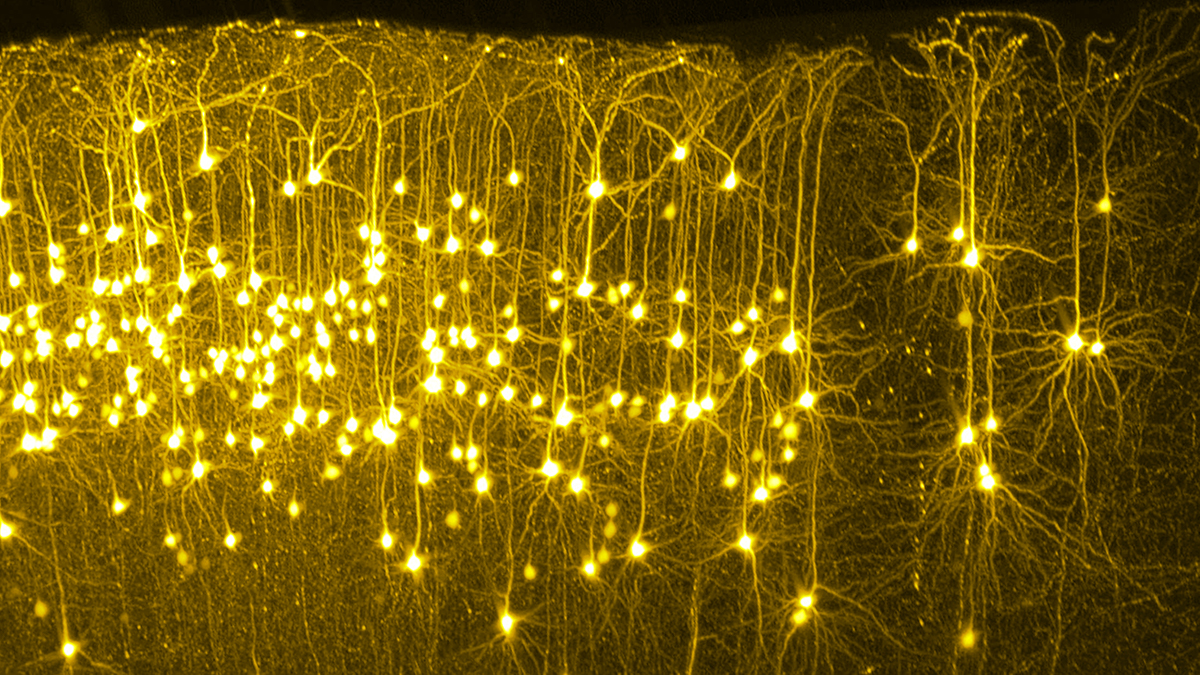

Die Entdeckungsreise beginnt bei den Nervenzellen und ihren Synapsen, den Kontaktstellen, an denen zwei Zellen zusammentreffen und nur durch einen winzigen Spalt voneinander getrennt sind. Wenn eine Nervenzelle eine elektrischen Impuls erzeugt oder feuert, dann kommuniziert sie dies über chemische Botenstoffe, die sie in diesen Spalt ausschüttet. Dieses Signal wird in der angrenzenden Nervenzelle weiterverarbeitet. Wie der amerikanische Neurowissenschaftler Eric Kandel in einem bahnbrechenden Experiment mit Meeresschnecken gezeigt hat, ist die Verstärkung oder Abschwächung des synaptischen Signals ein grundlegendes Prinzip des Lernens.

In Kandels Experiment, für das er im Jahr 2000 den Nobelpreis erhielt, lernte die Meeresschnecke durch Anpassung der Synapsenstärken, auf einen äusseren Druckreiz zu reagieren. «Dieses Prinzip gilt nach wie vor, wobei die Synapsenaktivität nicht nur durch die beteiligten Nervenzellen, sondern auch durch weitere Faktoren wie umgebende Zellen und Neuromodulatoren beeinflussbar ist», sagt Helmchen.

Patient H. Molaison

Das Grundprinzip ist einleuchtend, führt aber nicht viel weiter. Das menschliche Gehirn enthält rund 100 Milliarden Nervenzellen, von denen jede einzelne mehrere tausend synaptische Verbindungen eingehen kann. Das ergibt eine gigantische Zahl von Signalwegen, die verstärkt oder abgeschwächt werden können. Wo entstehen in diesem Geflecht Erinnerungen? Ein wenig weiter hilft ein Blick auf den Hippocampus, eine Region, die sich in den Tiefen beider Hirnhälften befindet. Seit der folgenschweren Operation des Patienten Henry Molaison weiss man, dass der Hippocampus für die Bildung des deklarativen (oder expliziten) Gedächtnisses wichtig ist.

Die Ärzte schnitten H. M. diese Areale 1951 kurzerhand aus dem Gehirn, weil die Schläfenlappen mit den beiden Hippocampi epileptische Anfälle verursachten. Molaison zahlte einen hohen Preis: Die epileptischen Anfälle verringerten sich zwar, aber er konnte keine neuen Erlebnisse abspeichern. Schon nach kurzer Zeit wusste er nicht mehr, was ihm gesagt wurde oder was er unternommen hatte. Nur das Kurzzeitgedächtnis funktionierte noch – und die Erinnerungen aus der Zeit vor der Operation.

Navigationskarte der Umwelt

Der Hippocampus ist für das Gedächtnis unentbehrlich. «Wir stellen uns vor, dass dort beim Lernen Aktivitätsmuster in den neuronalen Netzwerken gefestigt und danach in andere Regionen des Gehirns verschoben werden», sagt Fritjof Helmchen. Wie solche neuronalen Karten aussehen könnten, zeigen klassische nobelpreisgekrönte Experimente zum Orientierungssinn.

Für die Entdeckung von sogenannten Orts- und Gitterzellen im Hippocampus und verbundenen Hirnregionen erhielten drei Hirnforscher 2014 den begehrten Preis. Sie konnten nachweisen, dass diese spezialisierten Nervenzellen eine Navigationskarte der Umwelt abbilden, in der wir uns bewegen. Kehren wir an diese Orte zurück, werden die gleichen Zellen aktiv und erlauben uns die Orientierung. Wie bei einem GPS-Gerät registrieren diese spezialisierten Zellen, wo wir sind.

Emotion verstärken Erinnerung

«Diese Aktivitätsmuster der Orientierung in Raum und Zeit sind ein Modell, wie Erinnerungen abgespeichert sein könnten», sagt Fritjof Helmchen. Unsere Alltagserfahrungen oder das Lernen neuer Fakten würden dann wie bei der Orientierung in charakteristische Aktivitätsmuster spezieller Nervenzellgruppen verschlüsselt. Wiederum ist der Hippocampus als Zwischenstation involviert, wo die Aktivitätsmuster kurze Zeit lagern und wiederholt werden, bevor sie in verschiedenen Bereichen der Hirnrinde langfristig abgelegt werden.

Wenn wir uns später an ein Ereignis, sagen wir ein Konzert, erinnern, werden die damit zusammenhängenden, abgespeicherten Neuronenmuster der Hirnrinde reaktiviert. Dies könnte erklären, weshalb wir uns nicht nur an das gespielte Stück, sondern auch an die damit verbundenen Emotionen, Personen oder Gespräche erinnern. Wie in einem Spinnenetz wird ein ganzes Ensemble verschiedener Hirnregionen aktiv, insbesondere jene, die mit den meisten Emotionen verbunden sind. Glücksgefühl oder Aufmerksamkeit auslösende Botenstoffe wie Dopamin oder Noradrenalin verstärken die synaptischen Veränderungen und damit die Erinnerungsbildung. Aber auch durch das Erinnern selbst wird das Gedächtnis gestärkt. Und wenn wir schlafen: In der Nacht verfestigt und konsolidiert das Gehirn nämlich die tagsüber gemachten Erfahrungen.(siehe Artikel «Aufräumen im Gedächtnis»).

Jennifer-Aniston-Zellen

Erinnerungen basieren aber nicht nur auf Erfahrungen, sondern auch auf abstrakten Konzepten und Modellen, die sich das Gehirn von der Welt macht. Der Neurowissenschaftler Rodrigo Quian Quiroga entdeckte in den seitlichen Lappen der Hirnrinde (Temporallappen) von Versuchspersonen Nervenzellen, die auf die Bilder bestimmter Objekte oder Personen reagieren. Es sind spezialiserte Zellen, die jeweils an der Repräsentation eines einzigen Objekts beteiligt sind, unabhängig von der Bildperspektive. Sie werden nur dann aktiv, wenn ihnen ein entsprechendes Bild gezeigt wird, zum Beispiel der Eiffelturm, eine Mappe oder Jennifer Aniston. Weil diese Konzeptzellen mit Hilfe eines Bildes der amerikanischen Schauspielerin entdeckt wurden, werden sie auch Jennifer-Aniston-Zellen genannt. Das involvierte Objekt kann dabei in irgendeinem Zusammenhang auftauchen. «Objekte und Personen werden dadurch abstrahiert und in bestimmten Nervenzellgruppen repräsentiert», sagt Fritjof Helmchen.

Fehler weisen den Weg

Der Neurowissenschaftler bringt das Schlagwort «Fehlerminimierung» ins Spiel – ebenfalls ein grundlegendes Konzept betreffend Lernen. Das Gehirn konstruiert sich Modelle der Welt und schaut dann, ob sie mit realen Erfahrungen übereinstimmen. Wenn nicht, werden sie revidiert. Helmchen hat dazu mit seinem Team gerade Experimente durchgeführt, die dieses Prinzip eindrücklich bestätigen. Dazu wurden Mäuse auf ein neues Verhalten trainiert, indem sie für eine bis dahin unerwünschte Aktion nun belohnt wurden, aber nicht mehr für das vorher geforderte Verhalten. Wie sich zeigte, war die «veraltete» Regel, welche nicht mehr zur Belohnung – etwas Wasser – führte, zunächst noch in den Aktivitätsmustern der Hirnrinden-Neuronen abgespeichert. Die neue Regel wurde gelernt, indem sich die Aktivitätsmuster aufgrund eines starken Fehlersignals aus dem Frontalhirn anpassten, wie die Forscher nachweisen konnten. Laut Helmchen handelt es sich bei der Fehlerminimierung um ein allgemeines Prinzip, nach dem unser Gehirn mit der Umwelt interagiert.

Unterschätzte Stützzellen

Das Prinzip der Fehlerkorrektur erinnert verdächtig an künstliche Intelligenz. Die Algorithmen künstlicher, digitaler Neuronennetzwerke «lernen» ebenfalls durch die schrittweise Annäherung ihrer Ergebnisse an die Realität und ändern ihre Verbindungsstärken, bis das Resultat passt. Ist die künstliche Intelligenz also auf bestem Weg, unsere Gehirne zu kopieren, ist sie der menschlichen Intelligenz ebenbürtig? Hirnforscher Helmchen schüttelt den Kopf. Was unser Gehirn leistet, zum Beispiel im Bereich Kreativität und Erfindungsreichtum, ist meilenweit von der künstlichen Intelligenz entfernt. «Unser Gehirn hat noch weitaus mehr Tricks auf Lager als künstliche neuronale Netze», sagt Helmchen – auch wenn wir diese erst ansatzweise verstehen.

Der Nebel über den erstaunlichen Vorgängen im Gehirn verdichtet sich besonders, wenn die Gliazellen ins Spiel gebracht werden. Bisher war von den Nervenzellen und ihren Netzwerken die Rede, welche die Hirnforschung seit Jahrzehnten dominieren. Kaum eine Rolle spielten bis vor wenigen Jahren die Glia- oder Stützzellen, die in etwa gleich grosser Zahl im Gehirn präsent sind und in glorioser Unterschätzung vor über hundert Jahren als passive und klebrige Stützmasse deklariert wurden. Lange Zeit spielten sie ein Mauerblümchendasein – bis entdeckt wurde, dass Gliazellen aktiv ins Nervengeschehen eingreifen. 80 Prozent der Glia bestehen aus Astrozyten, sternförmigen Zellen mit langen Ausläufern, die die Nervenzellen umgeben und mit ihnen in Kontakt stehen. Sie «modulieren» die empfangenen Signale der Nervenzellen mit chemischen Botenstoffen und verbreiten sie über ihr eigenes und weitverzeigtes Astrozytennetzwerk. Experimentelle Hinweise häufen sich, dass Gliazellen für Gedächtnisvorgänge eine – wenn auch noch unverstandene – Schlüsselrolle spielen. Sie werden auch im Rahmen des UFSP an der UZH mit höchstem Interesse erforscht.

Revolutionäre Verfahren

«Wir wissen gleichzeitig viel und wenig über das Gehirn», bilanziert Fritjof Helmchen. Erstaunlicherweise hapert es trotz detaillierten Kenntnissen noch immer am Grundverständnis – so sind zum Beispiel noch lange nicht alle Nervenzellarten bekannt. Helmchen schätzt ihre Zahl auf über hundert. Grundsätzlich schwierig sei es, betont der Forscher, die Zusammenhänge der Aktivitätsmuster zu entschlüsseln, die über die ganze Hirnrinde verteilt sind – doch dürfte genau hier der Schlüssel zum Verständnis des Gedächtnisses liegen, prophezeit Helmchen. Gleichzeitig – und das stimmt den Hirnforscher zuversichtlich – finde gerade eine Revolution bildgebender Verfahren und weiterer Methoden statt, mit derer Hilfe neuronale Aktivitäten über Hirnareale hinweg experimentell und über längere Zeit beobachtet werden können. Das betrifft gerade auch die Lernvorgänge. Dank diesen neuen Möglichkeiten rechnet Helmchen mit «grossen Fortschritten» in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten. Gut möglich, dass dabei ein noch unbekanntes Substrat für Erinnerungen zutage gefördert wird. Weniger wahrscheinlich ist, dass es den Gedächtnisschwaden Harry Potters gleicht.

Dieser Artikel stammt aus dem UZH Magazin 3/2022 Magazin