Schrödingers Erbe verpflichtet

Eine der revolutionärsten Theorien der Physik wurde an der Universität Zürich mit entwickelt: Als Professor publizierte Erwin Schrödinger hier seine berühmte Gleichung, welche die Bewegung und Eigenschaften von Teilchen auf quantenmechanischer Ebene mathematisch beschrieb. Sie bewies, dass Elektronen Eigenschaften sowohl von Teilchen als auch von Wellen haben können. Damit klärte er eine wichtige Frage zur Natur von Atomen, mit der sich damals andere Grössen der Physik wie Werner Heisenberg, Niels Bohr oder Albert Einstein beschäftigten.

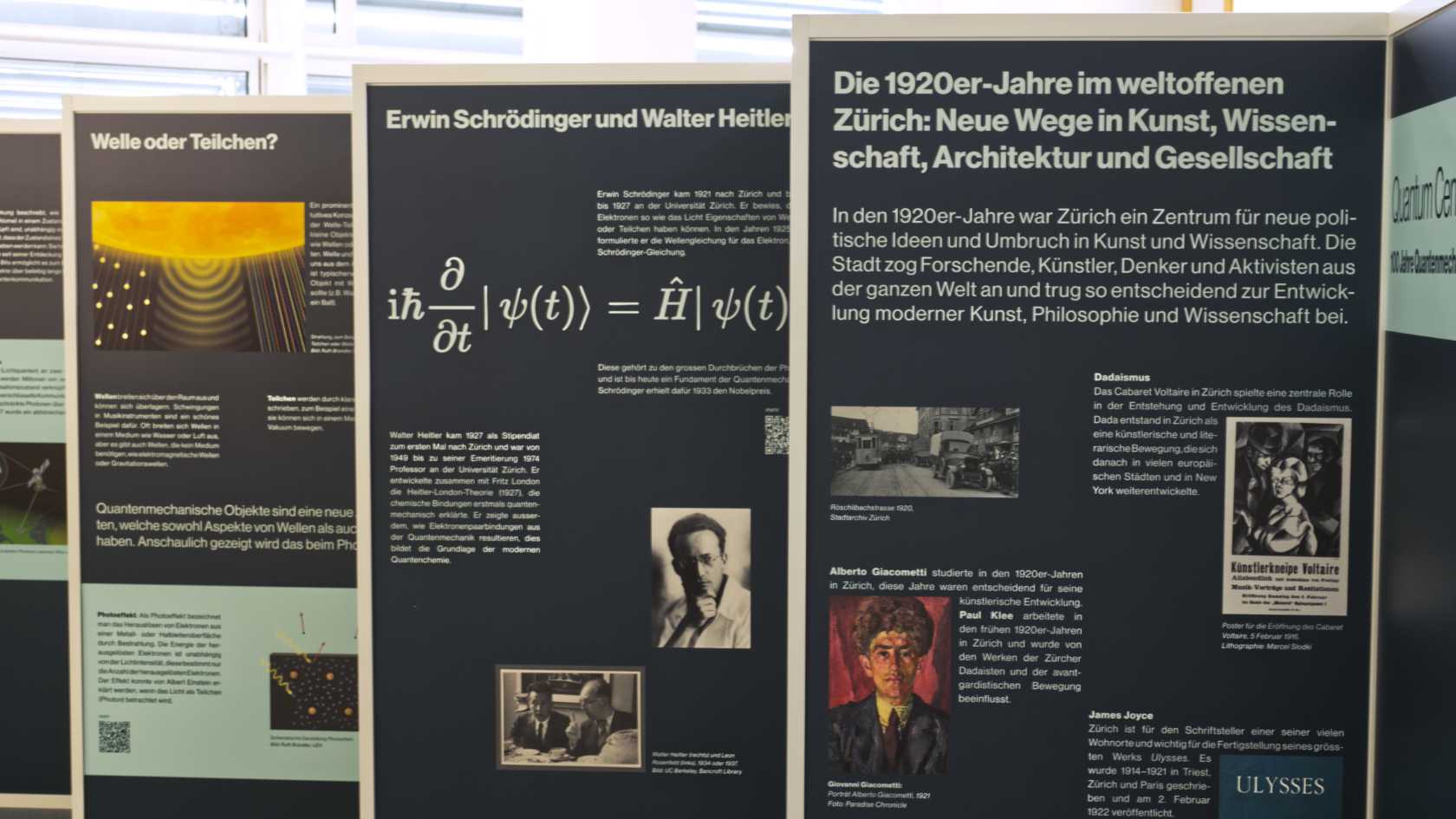

Aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums feiert die UZH diese Entdeckung, ohne die viele heutige Technologien nicht denkbar wären. Am vergangenen Freitag spannte ein Symposium den Bogen von den ersten Schritten der Quantenmechanik bis zu möglichen zukünftigen Anwendungen und den Herausforderungen, die sich dadurch ergeben (siehe Kasten).

Verblüffende Effekte

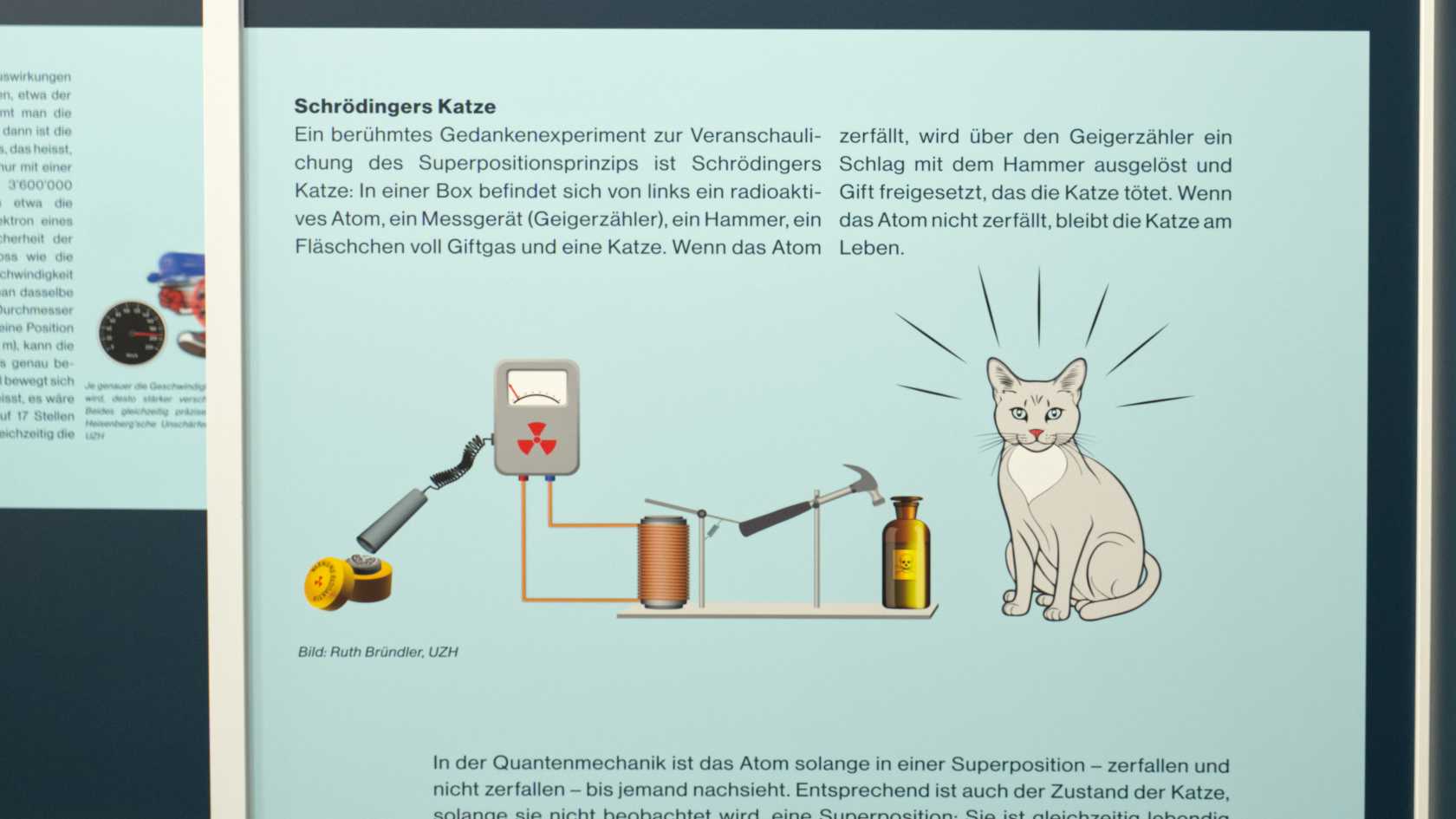

Obwohl Quanteneffekte in vielen Technologien genutzt werden, ist die Quantenmechanik für die meisten Laien nach wie vor kaum verständlich. Denn sie beschreibt die Welt des ganz Kleinen, des extrem Schnellen und des sehr Kalten. In ihr gelten Phänomene, die gängigen physikalischen Regeln zu widersprechen scheinen.

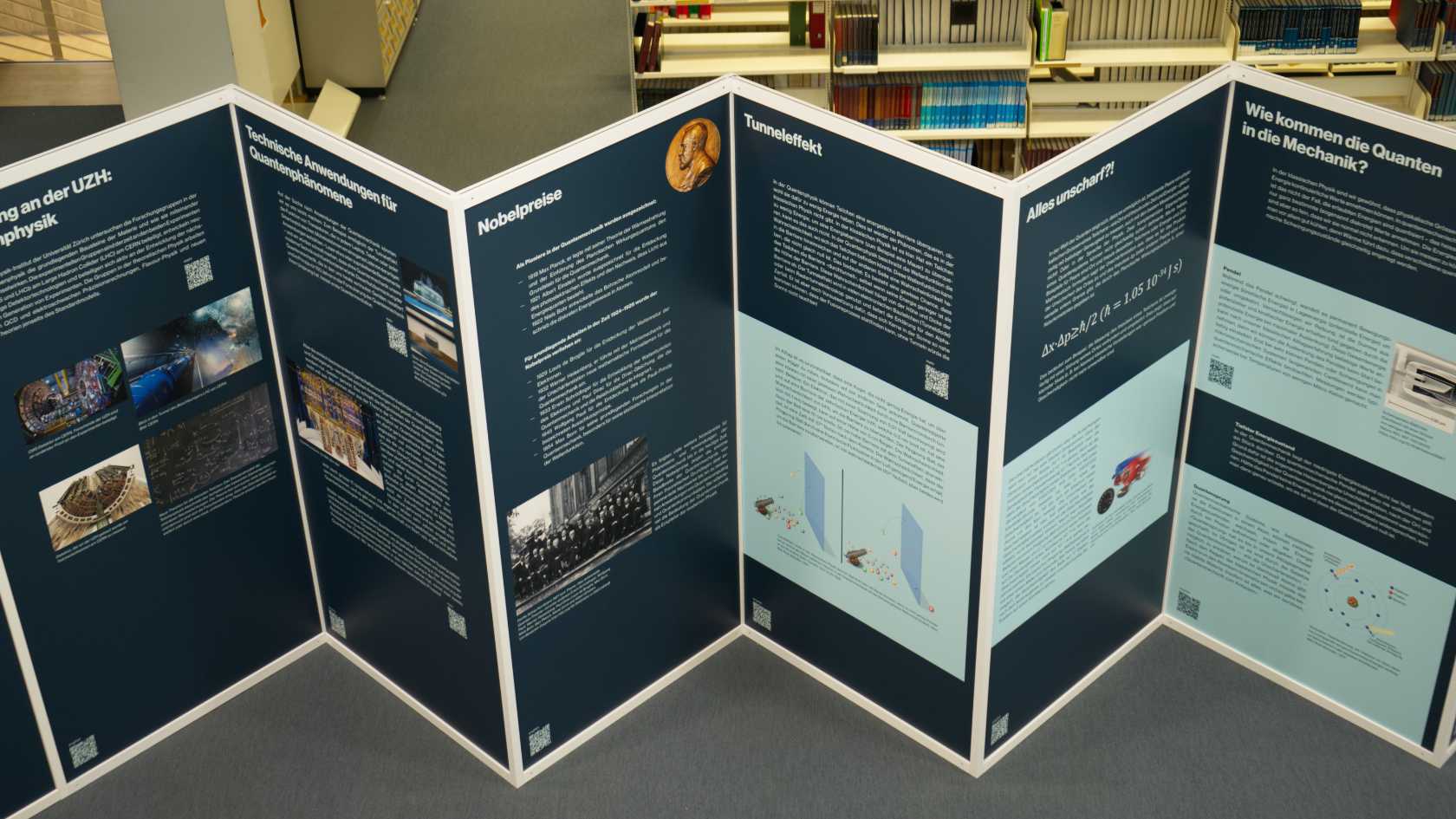

In einer Ausstellung in der Universitätsbibliothek macht das Physik-Institut diese Phänomene nachvollziehbar und erklärt sie auch für Laien verständlich. Wie kann es sein, dass Teilchen in der Quantenwelt unüberwindbare Mauern durchdringen, über Tausende von Kilometern miteinander verbunden sind oder gleichzeitig mehrere Zustände haben können? Und was hat es nun genau mit Schrödingers Katze auf sich?

Die Ausstellung wirft zudem einen Blick in die zürcherischen Anfänge der Quantenmechanik und zeigt wichtige Pioniere, die an der UZH und ETH dazu geforscht haben. Neben Erwin Schrödinger sind etwa Wolfgang Pauli, Gregor Wentzel oder Walter Heitler für die Entwicklung der Quantenmechanik von Bedeutung. Ergänzend zur Ausstellung hat die Zentralbibliothek Online-Porträts dieser vier Zürcher Forscher aufbereitet.

Technologische Anwendungen

Hundert Jahre später richtet sich der Fokus auf die technologische Nutzung all dieser speziellen Phänomene. Dabei stehen die technische Machbarkeit und die möglichen Konsequenzen zum Teil in einem Spannungsverhältnis zueineander.

Etwa beim Quantencomputing: Hier könnten potenziell sehr leistungsfähige Quantencomputer dereinst die heute genutzten Verschlüsselungsmethoden hinfällig machen. Denn diese beruhen auf komplexen Berechnungen, für welche die Rechenkapazität der heutigen Computer nicht ausreicht. Quantencomputer hingegen könnten solche Berechnungen in kurzer Zeit lösen. Andererseits ermöglicht die Quantentechnologie wiederum neue Arten der sicheren Kommunikation, die dieses Problem grundlegend lösen könnten.

Hoffnungen und Ängste

Gerade weil die Quantenphysik und die durch sie möglichen technologischen Entwicklungen für Laien kaum nachvollziehbar sind, kann das sowohl zu überspitzten Hoffnungen als auch zu überzogenen Ängsten führen. Diesen will ein aus Anlass des Quanten-Jahrs erarbeitetes Positionspapier aus dem Strategy Lab der UZH Digital Society Initiative (DSI) entgegenwirken. Das Papier wurde von Expert:innen aus der Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam erarbeitet. Es zeigt den Stand der Entwicklung in drei wichtigen Technologiebereichen und formuliert Empfehlungen, wie sich die Schweiz im globalen Wettbewerb der Quantentechnologie erfolgreich positionieren kann.

Die Schweiz, so hält das Papier fest, habe schon früh begonnen, Forschungsexpertise im Bereich Quantentechnologien zu fördern. Jedoch hat sie bisher im Gegensatz zu anderen Staaten noch keine nationale Strategie für Quantentechnologien. Das Positionspapier empfiehlt, eine solche Strategie möglichst rasch auszuarbeiten und zu implementieren. Zudem sollten die Hochschulen die Forschung zu Quantentechnologien in «Hubs» und Kompetenzzentren zusammenführen.

Souveränität bewahren

Handlungsbedarf sehen die Expert:innen zudem darin, die Schweiz einerseits in den internationalen Wettbewerb um die Quantentechnologie einzubinden, andererseits aber eine möglichst hohe Unabhängigkeit bei Schlüsseltechnologien und -komponenten zu erhalten. Unter anderem empfehlen sie, nationale Infrastrukturen für Quantencomputing und Quantenkommunikation aufzubauen. Das würde der Forschung einen tiefergreifenden Zugang zu solchen Technologien gewähren, als er über private Anbieter möglich ist.

Die Empfehlungen richten sich insbesondere an Akteur:innen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Den Autor:innen geht es aber auch darum, die Quantentechnologie zu «entmystifizieren» und ein Verständnis zwischen den verschiedenen Bereichen über Möglichkeiten und Risiken der Quantentechnologie herzustellen.