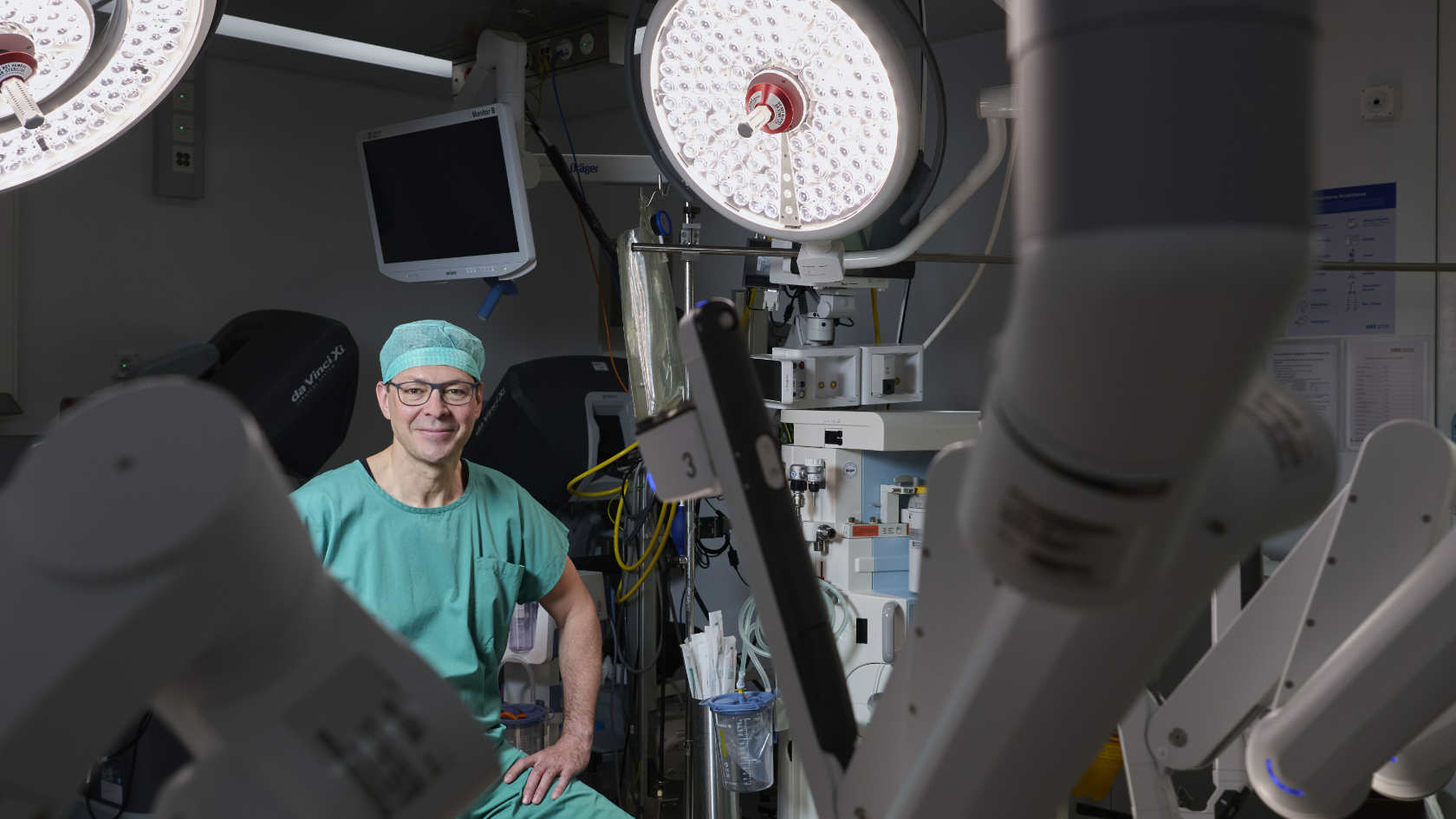

Mit dem Roboter operieren

Er sei ein wilder Junge gewesen, lacht José Oberholzer. Schon als kleiner Bub hat er einen Teddybären aufgeschnitten und war enttäuscht, dass da nur Stroh drin war. Heute operiert er nicht mehr Spielzeug, sondern Menschen und verhilft ihnen zu einem neuen Leben. Der Professor an der Medizinischen Fakultät der UZH und Chefarzt und Vorsitzende des Departements für Viszeral- und Transplantationschirurgie am Universitätsspital Zürich (USZ) gehörte vor 20 Jahren mit seinem Team in Chicago zu den weltweit Ersten, die Transplantationen mit Robotertechnik durchführten.

Mittlerweile hat er schon mehr als 500 solcher Operationen gemacht und zahlreiche Chirurgen und Chirurginnen darin ausgebildet. Routiniert transplantiert er Nieren und Bauchspeicheldrüsen und entfernt Tumoren von Leber und Bauchspeicheldrüse. Inzwischen assistiert er viel, um seine Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben.

Enges Zeitfenster

Diese Woche hat er Leberdienst. Es ist ruhig heute, vorläufig keine OP. Wir sitzen in Oberholzers Büro, der gerade von einer Forschungssitzung kommt. Dort ging es um die Organperfusion, die Versorgung des Transplantats, wenn es ausserhalb des Körpers aufbewahrt wird. Dies ist bei einer Lebertransplantation besonders heikel. Im Gegensatz zur Niere, die sechsunddreissig Stunden konserviert werden kann, kann die Leber nur etwa zehn Stunden aufbewahrt werden, danach gibt es irreversible Schäden.

«Weil es keine Überbrückungstherapie gibt wie die Dialyse bei der Nierentransplantation, kann der Patient oder die Patientin sterben, wenn die Leber nicht schnell funktioniert», erklärt Oberholzer. Mit der neuen Methode, die er und sein Team entwickelt haben, lässt sich die Qualität der Leber in Echtzeit messen, um bestmögliche Gewissheit zu bekommen, dass das Organ nach der Transplantation auch funktionieren wird.

Forscher und Chirurg

José Oberholzer sitzt im weissen Kittel da und erzählt mit ruhiger, warmer Stimme. Dezent hinter dem Schreibtisch steht ein schlichtes Bett, wo er sich nach langen Nächten im Operationssaal ausruhen kann, bevor es weitergeht. Oberholzer hat in Zürich und Fribourg Medizin studiert, nach seinen chirurgischen Lehr- und Wanderjahren landete er 1996 an den Hôpitaux Universitaires de Genève.

«Diese Jahre waren prägend und sicher karriereentscheidend, auch für mein heutiges breites chirurgisches Repertoire», sagt Oberholzer rückblickend. In Genf erhielt er eine solide akademische Grundausbildung. Und er konnte in die Laborforschung einsteigen, wo er an den ersten Studien zur Zelltherapie bei Diabetes mitarbeitete und schon bald, als blutjunger Kerl, die Forschungsgruppe für Inselzelltransplantation leitete.

Die ersten Operationsroboter waren wie ein Fiat 500, heute arbeiten wir dagegen mit einem Ferrari.

Doch der junge, ehrgeizige Oberholzer wollte nicht nur im Labor arbeiten, er wollte auch Chirurg werden. «Mir war klar, dass ich viel Operationserfahrung brauchte, um eines Tages zu den Besten zu gehören.» Es gelang ihm, seinen Chef Philipp Morel, der ihn eigentlich vor allem ihm Labor wollte, zu überzeugen, ihn neben dem Forschen auch operieren zu lassen. Dafür sei er ihm sehr dankbar, sagt Oberholzer, noch heute sei sein Mentor wie ein Vater für ihn.

Marokko und Urdorf

Nach sechs Jahren in Genf zog es den jungen Arzt dann ins Ausland, zuerst mit einem Fellowship an die University of Alberta in Edmonton und dann an das University of Illinois Hospital & Health Sciences System in Chicago, wo er eine Professur für Chirurgie, Bioengineering und Endokrinologie antrat und später, 2007, Chefarzt und Leiter des Transplantationsprogramms wurde. «Eigentlich wollte ich ja nur drei Jahre bleiben und dann zurück in die Schweiz gehen», sagt Oberholzer.

Er seufzt und schmunzelt. Aus den drei Jahren sind zwanzig geworden. Seine Frau, eine Neurobiologin – sie ist sein «Highschool-Sweetheart», die beiden kennen sich seit der Zeit an der Kantonsschule Limmattal – war einverstanden und beschloss, sich erst mal um die Kinder zu kümmern. Und so wurde die Familie allmählich heimisch in Amerika.

Auf die Frage, wer er eigentlich sei, antwortet Oberholzer verschmitzt: «Ich bin ein ‹Mischling›.» Oberholzer ist nämlich in Marokko geboren und hat bis zur Einschulung in Tanger gelebt. Seine Mutter ist Spanierin – darum auch der Vorname. Sein Vater, ein Banker, kommt aus Uznach. Er sei ein Abenteurer gewesen und sei herumgereist, erzählt Oberholzer. In Marokko hat der Vater dann eine Familie gegründet. Als der kleine José in den Kindergarten sollte, sind sie nach Urdorf gezogen – wo er erst mal kein Wort verstanden habe, lacht Oberholzer. Doch bald habe er ein ganz normales Kinderleben in einer Schweizer Familie geführt.

Einen Moment lang ist es still. Oberholzer kommt auf die Zeit in Illinois zurück. «Das war ein glücklicher Zufall», sagt er kopfschüttelnd. Das Hospital besass nämlich als erstes Spital überhaupt einen Operationsroboter. «Dadurch war ich bei der robotischen Chirurgie an vorderster Front dabei.» In Chicago wurde 2008 die weltweit erste robotische Nierentransplantation vorgenommen. Oberholzer hat noch mit der ersten Generation des «Da Vinci», wie das smarte Ungetüm heisst, operiert. «Die ersten Operationsroboter waren wie ein Fiat 500, heute arbeiten wir dagegen mit einem Ferrari», erklärt er.

Teamwork im Operationssaal

Szenenwechsel: Operationssaal 2 am USZ, 8 Uhr morgens. Es ist eine ruhige und konzentrierte Atmosphäre. Auf dem Aufbau in der Mitte liegt der Nierenspender. Man sieht ihn nicht, er ist steril abgedeckt, über ihm die Arme des Roboters. José Oberholzer und der leitende Oberarzt Fabian Rössler sind die Operateure. Oberholzer hat Rössler in der robotergestützten Chirurgie ausgebildet.

Beim Eingriff geht es darum, eine Niere für eine Transplantation zu entnehmen. Die beiden Ärzte arbeiten im Team. Bei dem minimalinvasiven Eingriff gibt es nur wenige Körperschnitte. Oberholzer arbeitet direkt am Patienten. Die verlängerten Präzisionsinstrumente gehen durch eine kleine, geschützte Körperöffnung in den Bauchraum. Auf dem Bildschirm verfolgt er die Operation.

Rössler bedient den Roboter. Er sitzt an einem Apparat an der Wand, den Kopf in eine Art Guckkasten versenkt. Darin sieht er virtuell, in 3D-Optik, den Bauchraum des Patienten. Seine Hände an Steuerhebeln machen kleine routinierte Bewegungen. Die beiden Operateure arbeiten konzentriert, ab und zu fällt ein Wort. Sie legen die Niere frei. Nach gut anderthalb Stunden sagt Oberholzer, man könne oben anrufen. Die Empfängerin kann jetzt in die Anästhesie gebracht werden. Bis zur eigentlichen Organentnahme wird es noch eine knappe Stunde dauern. Bis dann wird die Patientin im Operationsaal einen Stock höher bereit sein für die Transplantation.

Glücklicher Redner

Zurück im Büro von José Oberholzer. Die vielen grün leuchtenden Pflanzen schaffen eine angenehme Atmosphäre. Oberholzer schüttelt lachend den Kopf. Ihm ist in den Sinn gekommen, wie er einst in Washington am National Institut of Health (NIH) als Keyredner auf dem Podium stand, im Publikum Leute vom NIH und von der Food and Drug Administration FDA, die seiner Forschungsgruppe die Bewilligung für die Inselzelltherapie bei Diabetes gesprochen hatte. Da sei er auf einmal emotional geworden, er habe seine Rede kurz unterbrechen müssen. Er sah sich, den kleinen Jungen aus dem Limmattal, wie er nun so dastand in Washington vor all diesen gescheiten Leuten, deren Bücher er für seine medizinische Bildung gelesen hatte. «Plötzlich ist mir bewusst geworden, wie viel Glück ich in meinem Leben gehabt habe», sagt er. Es war ein Schlüsselmoment.

Immer öfter dachte er aber auch, dass es allmählich an der Zeit sein könnte, in die Schweiz zurückzukehren. «Ich hatte so viele Möglichkeiten in den USA, ich konnte mich verwirklichen, dafür war ich sehr dankbar. Doch all die Menschen und die Institutionen, die mich gefördert, ausgebildet und unterstützt haben, waren in der Schweiz», sagt Oberholzer. Er wollte etwas zurückgeben.

Zwanzig Jahre lang hat José Oberholzer in Amerika gearbeitet, geforscht, gelehrt und gelebt. Seine inzwischen erwachsenen Kinder, eine Umweltwissenschaftlerin und eine angehende Architektin – sind noch immer dort. Aus der amerikanischen Kultur hat er die flachen Hierarchien, die Kultur der Nachwuchsförderung und den Sinn fürs Teamwork mitgenommen. Oberholzer schweigt einen Moment. Er wirkt entspannt. Dann muss er los – der nächste Termin steht an in der eng getakteten Agenda.