Aufmüpfig und übermütig

Bücher von Adelheid Duvanel und Fleur Jaeggy liegen zurzeit in den Buchhandlungen auf. Die inzwischen über 80-jährige Fleur Jaeggy erhält den diesjährigen Grand Prix Literatur. Auch Adelheid Duvanel, sie starb 1996 60-jährig, wurde mehrfach ausgezeichnet. Die beiden Schweizer Schriftstellerinnen wurden erst in jüngerer Zeit wiederentdeckt. Zum Glück geben der Limmat Verlag und der Suhrkamp Verlag deren Werke neu heraus.

Doch weshalb sind sie zuvor in Vergessenheit geraten? Warum gehör(t)en sie nicht zum Kanon der Schweizer Literatur? Und was ist mit all den anderen älteren Schweizer Autorinnen? Warum sind beispielsweise Maja Beutler, Claudia Storz, Gertrud Wilker oder Anna Felder so wenig bekannt? Warum werden an den Gymnasien und in den Seminaren der Hochschulen Max Frischs «Homo Faber» und Dürrenmatts «Physiker» gelesen, nicht aber Verena Stefans «Häutungen» und Gertrud Leuteneggers «Vorabend»? Oder Texte von Duvanel und Jaeggy?

Eigene Schreibweisen entwickeln

Solchen Fragen sind die beiden Germanistinnen Valerie-Katharina Meyer und Nadia Brügger in ihrem Forschungsprojekt zu schreibenden Frauen nachgegangen, aus dem das Buch «Widerstand und Übermut. Schweizer Schriftstellerinnen der 1970er-Jahre» entstanden ist. Die beiden sprechen von «verschütteten Genealogien», von Traditionslinien schreibender Frauen, die vorhanden, aber kaum sichtbar sind.

Wir wollen Lücken in der Schweizer Literaturgeschichte schliessen, wo Frauen immer wieder marginalisiert, verdrängt oder ausgeschlossen wurden.

Um diese Linien, Vernetzungen, Verbindungen, informellen Strukturen aufzuspüren, haben die beiden Germanistinnen untersucht, wie in den 70ern die Frauenbewegung begann, sich gegen die patriarchal geprägte Gesellschaft zu wehren, und wie sich Autorinnen organisierten, eigene Schreibweisen entwickelten und gegen den patriarchalen Filz anschrieben.

Die beiden Forscherinnen setzen damit die Arbeit der älteren Generation Germanistinnen wie Elsbeth Pulver oder Beatrice von Matt fort, die sich um die Aufarbeitung und Sichtbarmachung der Literatur von Frauen bemühten. «Wir wollen Lücken in der Schweizer Literaturgeschichte schliessen, wo Frauen immer wieder marginalisiert, verdrängt oder ausgeschlossen wurden», erklärt Nadia Brügger.

Hartnäckige Rollenbilder

Für schreibende Frauen war es sehr schwierig, sich in der patriarchal geprägten Gesellschaft zu etablieren. «Der öffentliche Intellektuelle war männlich, so war die gängige Vorstellung», sagt Brügger. «Dass eine Mutter gleichzeitig auch eine Intellektuelle sein könnte, die sich gesellschaftspolitisch äussert, war damals kaum denkbar.» Tatsächlich wurde Frauen erst mit dem 1971 eingeführten Frauenstimmrecht zumindest eine gewisse Teilhabe am politisch-gesellschaftlichen Diskurs zugestanden, wenn auch die tradierten Rollenbilder hartnäckig in den Köpfen stecken blieben.

Adelheid Duvanel bringt es auf den Punkt, wenn sie in einem Brief an Maja Beutler schreibt: « … kannst Du Dir Friedrich Dürrenmatt vorstellen, wie er staubsaugt? Oder Max Frisch? Ich will mich nicht mit diesen Grössen vergleichen, aber ehrlich: Maja Beutler und Adelheid Duvanel kann man sich vorstellen, wie sie die Wohnung staubsaugen … Das ist einfach erstaunlich.»

Eigene Schreiborte schaffen

Der Ruf nach weiblicher Selbstbestimmung bewegte oder vielmehr erschütterte schon vor den 1970er-Jahren das Land. Das 1958 erschienene Buch «Frauen im Laufgitter» von Iris von Roten war gewissermassen Feminismus avant la lettre. Die Autorin hatte schon damals die Gleichstellung der Geschlechter gefordert und damit einen landesweiten Skandal ausgelöst. Darauf wurde sie als Autorin gecancelt und sie zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.

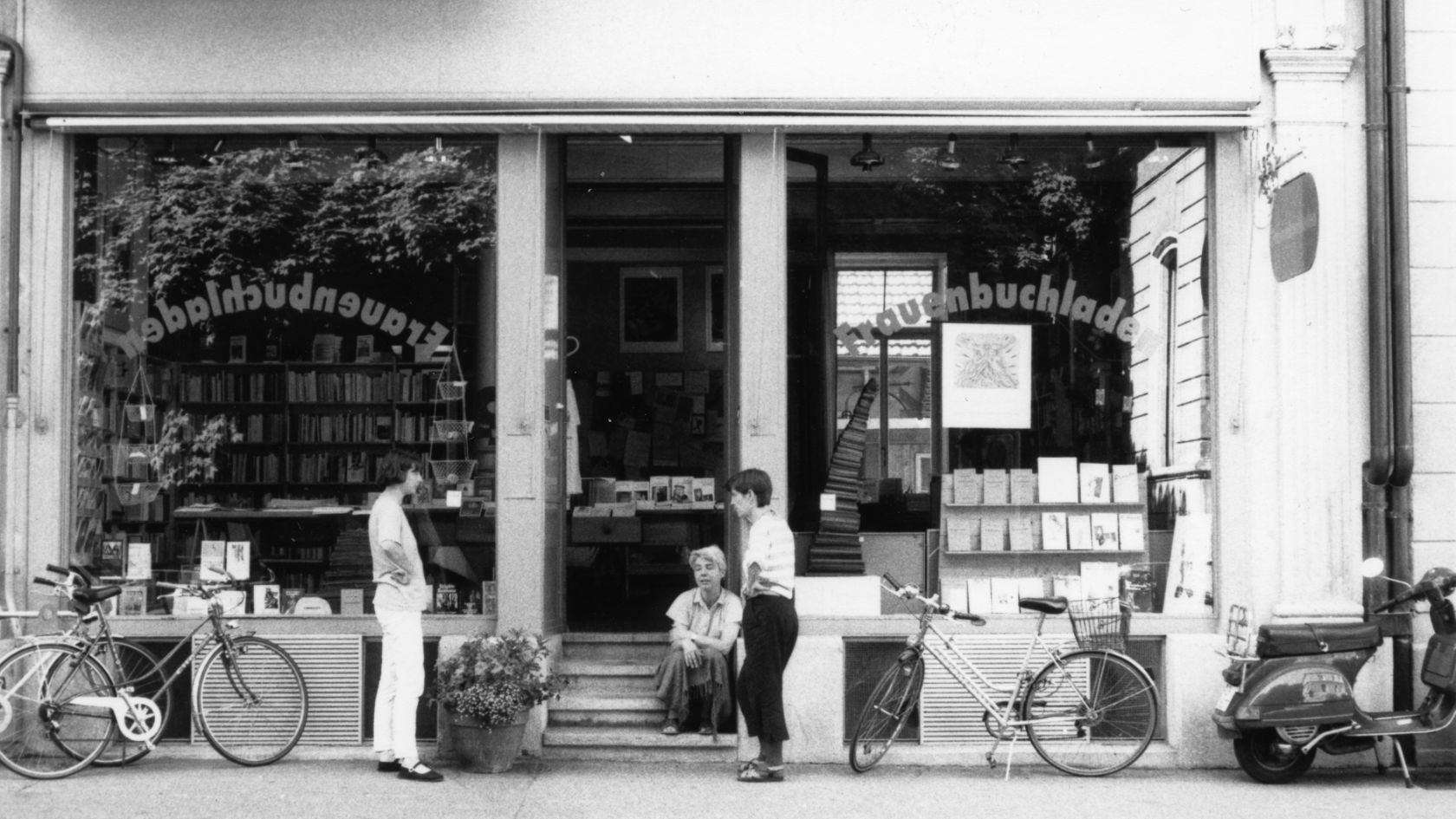

Der Frauenbewegung der 70er-Jahre gelang es dann dank aktivistischer Selbstorganisation und Solidarität, die patriarchalen Strukturen teilweise zu untergraben, Widerstand zu leisten und eigene (Schreib-)Orte zu schaffen, wo auch feministische Anliegen Raum bekamen.

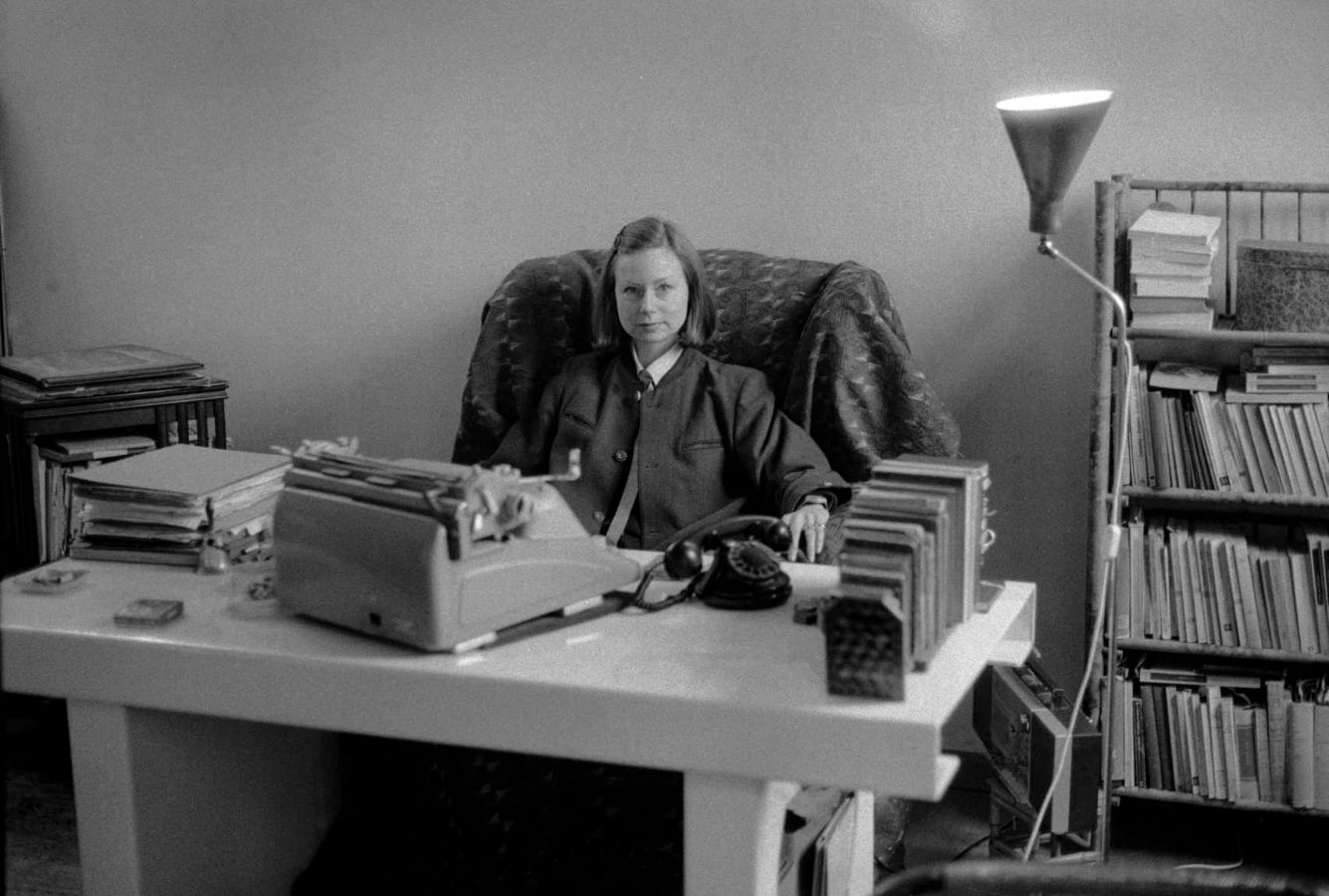

Meyer und Brügger zeigen auf, wie die damalige Literaturlandschaft mit Netzwerken und Verlagsarbeit für Frauen allmählich neue Zugänge und Teilhabe ermöglichte. «Für die Literatur spielte die Edition R+F eine wichtige Rolle», erklärt Valerie Meyer. Im Gosteli-Archiv haben die beiden Germanistinnen die Verlagsgeschichte der Edition R+F anhand des Nachlasses der Verlegerin Ruth Mayer aufgearbeitet.

Dank der Arbeit der engagierten Verlegerin sei es vielen Schriftstellerinnen möglich geworden, zu publizieren. Die Verlagsleiterin fragte Autorinnen direkt an und legte Wert auf bisher unveröffentlichte Texte. Heute knüpft der Verlag «sechsundzwanzig» der Verlegerin Jil Erdmann an die damalige Verlagsausrichtung an und setzt sich für feministische Literatur und künstlerische Solidarität und Sichtbarkeit ein.

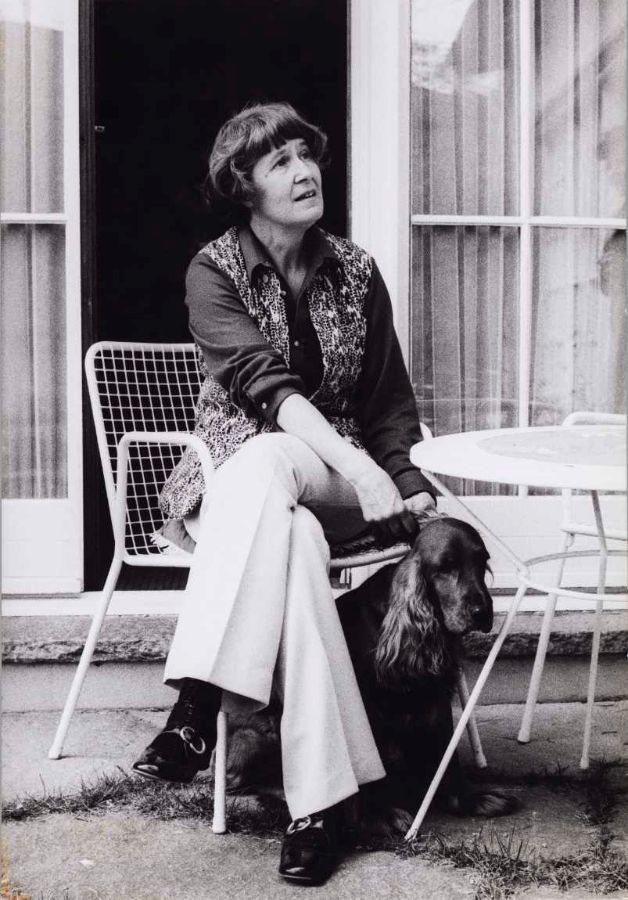

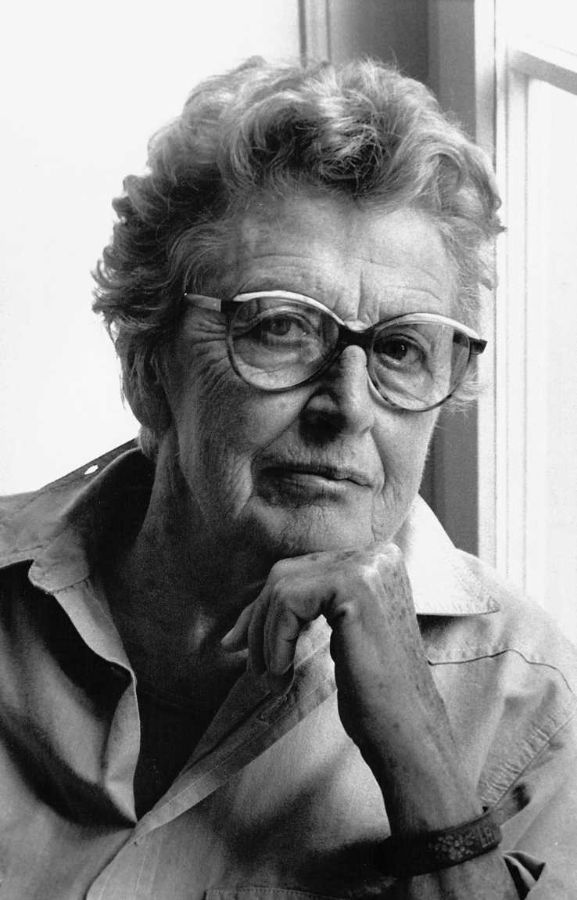

Auch der Austausch und die Vernetzung waren für die erstarkenden weiblichen Stimmen wichtig und ermöglichten einen poetologischen Diskurs. Dies zeigen Brügger und Meyer exemplarisch am Briefwechsel zwischen Adelheid Duvanel und Maja Beutler sowie am Schaffen und am Engagement von Laure Wyss.

Der feministische Aufbruch in den 70ern hat vieles bewegt. «Es gab zahlreiche Debüts von schreibenden Frauen und es entstanden wegbereitende Werke», erklärt Nadia Brügger. Doch vieles ist wieder in Vergessenheit geraten. Literatur von Frauen wurde damals schnell als Tendenzliteratur oder Trivialliteratur abgetan. Weibliche literarische Stimmen wurden im öffentlichen Diskurs marginalisiert, Themen wie häusliche Gewalt, lesbische Liebe, Körperlichkeit, Zugehörigkeit, Familienleben als privat und emotional abgetan, ohne deren – bis heute andauernde – politische Dimension zu erfassen.

Feministische Befreiung

«Uns war wichtig, Traditionslinien sichtbar zu machen», sagen die Germanistinnen. Von woher schreiben wir heute, sei die Frage. Die Autorinnen der 1970er-Jahre haben vieles vorweggenommen, was heute ganz selbstverständlich Teil öffentlicher Debatten ist.

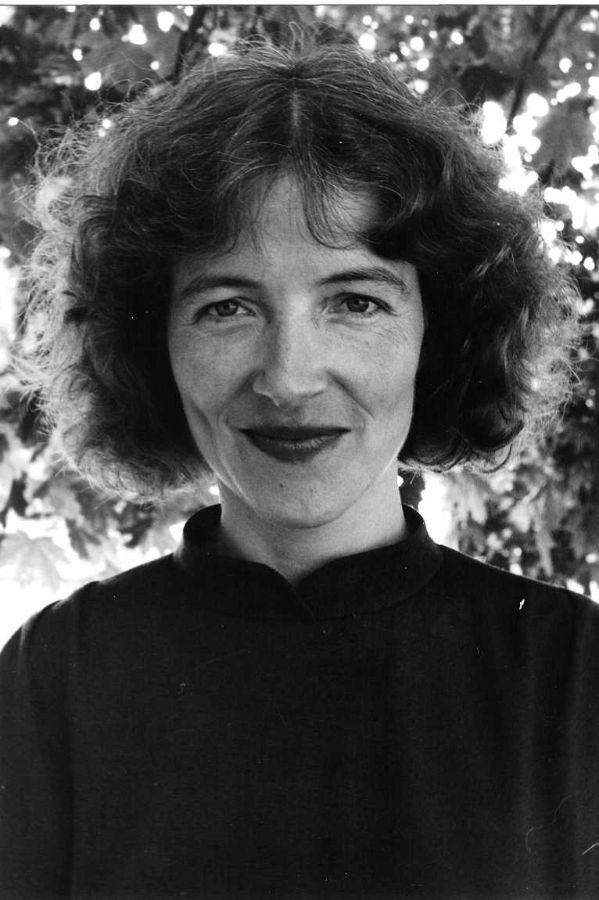

So ist beispielsweise Verena Stefans 1975 erschienenes Buch «Häutungen» ein wegweisendes Werk und wurde damals gleichermassen begeistert und kontrovers aufgenommen. Stefan brach mit sämtlichen Konventionen und schrieb radikal feministisch. In dem Buch, das aus losen autobiografischen Aufzeichnungen besteht, geht es um eine feministische Befreiung aus vorherrschenden patriarchalen Machtstrukturen.

Diese beschreibt Stefan nicht nur anhand der Emanzipation und sexuellen Transformation der Protagonistin, sondern sie experimentiert auch mit einer Schreibweise, die eine patriarchal geprägte Sprache entlarvt und mit ihr bricht. Damit nahm Stefan literarisch die feministische Sprachkritik der Linguistin Luise F. Pusch vorweg.

Auf eine ganz andere Weise ist auch Gertrud Leuteneggers 1975 erschienener Erstling «Vorabend» ein epochales Werk, das – wie die Schriftstellerin schreibt – etwas aufnimmt, das in der Luft lag. In dem Roman vollzieht Leutenegger mit ihrer Figur einen Perspektivenwechsel. Sie lässt die Protagonistin die 1.-Mai-Demonstrationsroute durch Zürich am Abend davor gehen. Dabei geht der Blick der Flaneurin auf die Ränder, auf Nebenschauplätze und verknüpft sie mit eigenen Erinnerungen und Assoziationen. Leutenegger macht so Verdrängtes, Vergessenes, Unsichtbares zum Thema und stellt das Individuelle und das Kollektive in ein Spannungsverhältnis.

In Burkarts nicht linearer, fragmentarischer Schreibweise verknüpft sich im Lauf der Lektüre, was auf den ersten Blick zusammenhangslos erschien.

Damals Kultbücher, heute vergriffen

Diese Werke von Leutenegger und Stefan waren damals Kultbücher und erhielten viel Aufmerksamkeit, trotzdem gehören sie (noch) nicht zum Kanon der Schweizer Literatur. Im Lauf ihres Forschungsprojekts haben Valerie Meyer und Nadia Brügger unzählige Seiten Papier im Schweizerischen Literaturarchiv durchforstet und dabei manchen Schatz gehoben.

Für Valerie Meyer war die frühe Prosa von Erika Burkart, die eher als Lyrikerin bekannt ist, eine Entdeckung, etwa die Werke «Rufweite» oder «Moräne». «In Burkarts nicht linearer, fragmentarischer Schreibweise verknüpft sich im Lauf der Lektüre, was auf den ersten Blick zusammenhangslos erschien,» erklärt Meyer. «Das war ein spannendes Leseerlebnis.»

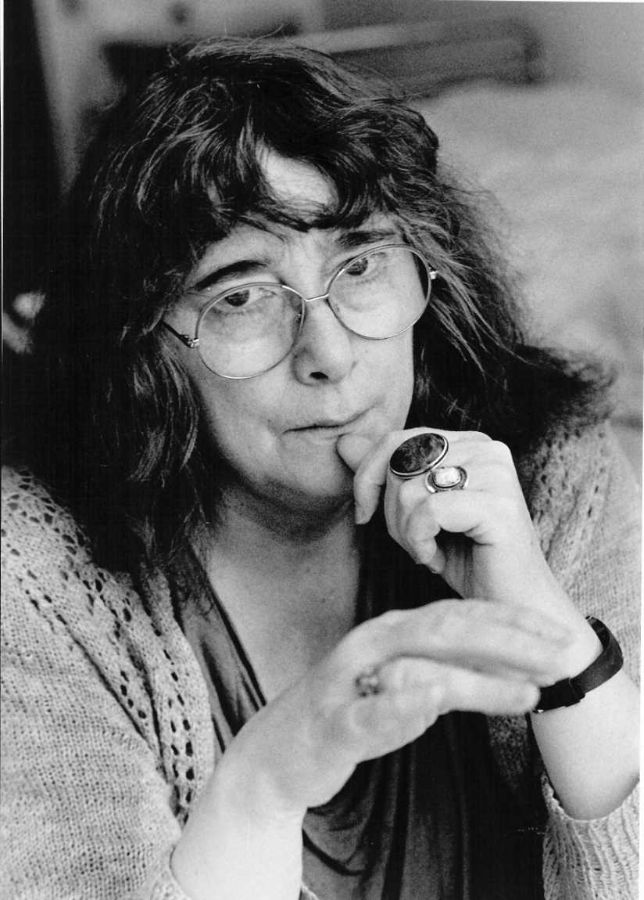

Brügger ist vom Werk «Trocadero» von Hanna Johansen besonders angetan. Darin wird eine Figur in eine unerklärliche Situation versetzt, in ein palastartiges Labyrinth, wo sie rätselhaften Anweisungen ausgeliefert ist. «Die Grundsituation im Roman spiegelt eine existenzielle Erfahrung, der Frauen in der Gesellschaft ausgesetzt sind», erklärt Brügger.

Johansens «Trocadero» ist nur noch in einer französischen Übersetzung erhältlich, Erika Burkarts Prosawerk «Rufweite», aber auch Erica Pedrettis Erstling «Harmloses, bitte», «Liebe Livia» von Laure Wyss und weitere Werke, auch von weniger bekannten Autorinnen, sind vergriffen. In den Archiven schlummert Material von einer ganzen Schriftstellerinnen-Generation, das noch geborgen oder wiederentdeckt werden kann.

Im letzten Teil ihres Buchs stellen die Forscherinnen exemplarisch einige Werke von Schriftstellerinnen vor, die zur weiterführenden Lektüre anregen. Das Buch kann für Bildungsinstitute, Gymnasien und Universitäten, aber auch für Verlage und Kulturinstitutionen als Inspirationsquelle dienen und dazu anregen, die Erinnerung an die Schweizer Frauenliteratur lebendig zu halten.

Bildnachweis: Die Bilder stammen, wo nicht anders vermerkt aus dem Privatbesitz von Yvonne Böhler.