Die Meeres-Giganten der Urzeit

Er war ein Raubtier, lebte im Meer, wurde bis zu zwanzig Meter lang und hatte 15 cm lange, spitzige Zähne. Er war absolut tödlich. Die Rede ist vom riesigen Hai Megalodon, wissenschaftliche Bezeichnung: Otodus megalodon. Der Meeres-Gigant ist vor drei Millionen Jahren ausgestorben, sein nächster lebender Verwandte ist der Weisse Hai, dessen Grösse im Vergleich zu seinem Vorfahren mit sieben Meter beinahe niedlich wirkt.

Der riesige Ur-Hai ist einer von zahlreichen, ausgestorbenen tierischen Giganten, die vor langer Zeit in den Meeren lebten und zu welchen die Wissenschaft bereits viel herausgefunden hat. Doch definiert wurde die ausgestorbene marine Megafauna noch nie. Das leistet nun das Paper der Paläontologie-Professorin Catalina Pimiento, für dessen Erstellung sie ihre Studierenden des Blockkurses «Marine megafauna in deep time» mit einbezogen hat.

Eine neue Definition

Die ausgestorbene marine Megafauna zu definieren, ist gar nicht so einfach. Bisher lehnte man sich dazu an die Definition der heutigen marinen Megafauna an: Darunter fallen alle Lebewesen, die über 45 kg wiegen und das Meer als Lebensraum nutzen; Paradebeispiel dafür ist der Blauwal, der mit seinen über 30 Metern Länge das grösste Lebewesen ist, das je auf der Erde existiert hat.

Doch wie soll man die ausgestorbene marine Megafauna definieren? «Wenn wir einen Knochen finden, können wir nicht sagen, wie schwer das Tier einmal war», macht die Paläontologin Catalina Pimiento deutlich. An diesem Punkt setzte das Paper an. «Wir haben nicht das Gewicht, sondern die Länge der ausgestorbenen Tiere angeschaut», erklärt Catalina Pimiento. «Wir zählten alle Lebewesen zur marinen Megafauna, die eine Länge von einem Meter oder länger erreicht hatten.» Der Grund: Auch heute ist der grösste Teil der marinen Megafauna über einen Meter lang, und es gab zu jeder Zeit Lebewesen im Meer, die mindestens einen Meter lang waren.

Basierend auf der neuen Definition, sollte im Paper ein Überblick über 706 sogenannte Taxa gegeben werden – das sind Gruppen von Lebewesen mit den gleichen Merkmalen, die sich von anderen Gruppen unterscheiden.

Teamwork mit Studierenden

Da die Paläontologin wusste, dass ihr Vorhaben viel Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen würde, entschied sie sich, die Recherchearbeit zur Forschungskomponente ihres Blockkurses zu machen, der den Studierenden transformative Lernerfahrungen bieten soll. Sie teilte die Studierenden in Gruppen auf und liess sie zu den ausgestorbenen Säugetieren, Fischen, Haien, Reptilien, Wirbellosen und Vögeln sämtliche vorhandenen wissenschaftlichen Informationen zu deren Lebensraum, Ernährung und Grösse recherchieren.

Die Konferenzen und die Netzwerke, die man zu anderen Forscher:innen aufbaut, sind zwei Aspekte, die den Job als Wissenschaftler:in zu einem der besten auf der Welt machen.

Die Studierenden waren begeistert von der Aussicht, so früh schon an einem wissenschaftlichen Paper ihrer Professorin mitarbeiten zu können. Biologiestudentin Sabrina Kobelt aus der Säugetier-Gruppe erzählt: «Catalina war von Anfang an begeistert und hat uns gleich am ersten Nachmittag im Blockkurs eröffnet, dass sie mit uns zusammen ein Paper veröffentlichen will. Meine Gruppe hat drei Wochen lang zu den ausgestorbenen Säugetieren der Urzeit das Internet durchforstet, Bücher ausgeliehen und Daten zu Gewicht, Grösse und Vorkommen der Säugetiere zusammengetragen.»

Nachdem die Liste der Arten zusammengestellt war, wurde dem Team schnell klar, dass mehr Unterstützung nötig war. Also wandte sich die UZH-Professorin an die Studierenden des vorherigen Blockkurses und lud sie zur Mitarbeit ein. «Catalina hat uns allen ein Mail geschrieben und gefragt, wer Lust und Zeit hätte, am Projekt mitzuarbeiten», sagt Janis Rogenmoser, der in der Fisch-Gruppe war. «Da habe ich gerne zugesagt. Wir haben von Expert:innen eine Liste mit Fischen erhalten, zu welchen wir dann selbstständig Informationen sammelten und in einer Tabelle festhielten.»

Eine wissenschaftliche Konferenz

Um den Studierenden einen möglichst realistischen Einblick in die Welt der Wissenschaft zu geben, hat sich Pimiento für die Präsentation der Rechercheresultate etwas Besonderes ausgedacht: «Die Studierenden präsentierten am Ende des Blockkurses ihre Ergebnisse in Form einer inszenierten wissenschaftlichen Konferenz. Dabei nahmen sie das Rollenspiel sehr ernst.» Die Studierenden präsentierten ihre Ergebnisse gut gekleidet, der Konferenzablauf sah eine Kaffeepause vor, und am Ende gab es einen Apéro – wie bei richtigen Symposien.

Für Sabrina Kobelt war das inszenierte Symposium das Highlight des Blockkurses. Und wie im wahren Wissenschaftsleben spielte auch für sie der informelle Teil eine wichtige Rolle. «Mir hat vor allem der anschliessende Apéro im Naturhistorischen Museum gefallen.» Ihre Studienkollegin Meike Günter, die im Blockkurs ebenfalls zu den Säugetieren recherchierte, konnte seither bereits einmal an einem «echten» wissenschaftlichen Symposium teilnehmen, in London zum Thema menschliche Evolution und Anthropologie. «Dort war natürlich alles noch einmal viel grösser und genaustens durchgetaktet, und es gab mehrere Themen, während im Blockkurs nur ein Thema im Fokus stand. Der Blockkurs war trotzdem eine gute Vorbereitung auf richtige Konferenzen.»

Das Thema marine Megafauna eigne sich sehr gut für einen Einblick der Studierenden in die Welt der Forschenden, findet Professorin Catalina Pimiento. «Die Studierenden wissen zum Teil ja noch nicht, wie cool Wissenschaft sein kann. Die Konferenzen und die Netzwerke, die man zu anderen Forscher:innen aufbaut, sind zwei Aspekte, die den Job als Wissenschaftler:in zu einem der besten auf der Welt machen. Mit meinem Blockkurs wollte ich das den Studierenden zeigen.»

Kuriose und auffallende Meeresgiganten

Die Studierenden waren nicht nur vom Symposium beeindruckt, sondern auch vom Forschungsgegenstand sehr fasziniert. Janis Rogenmoser erzählt: «Mein Lieblingsfisch bei der Recherche war der Dunkleosteus. Dieser Fisch lebte vor etwa 380 bis 360 Millionen Jahre und hatte eine Art Panzer.» Auch Meike Günter erinnert sich an ein besonderes Tier: «Es gab ein riesiges Faultier, das bis zu drei Meter gross werden konnte und wahrscheinlich nur im Meer lebte oder zumindest semi-aquatisch war. Das fand ich sehr spannend.»

Die marine Megafauna spielt eine fundamentale Rolle im Ökosystem, ihr Rückgang oder ihr Aussterben hätte katastrophale Folgen.

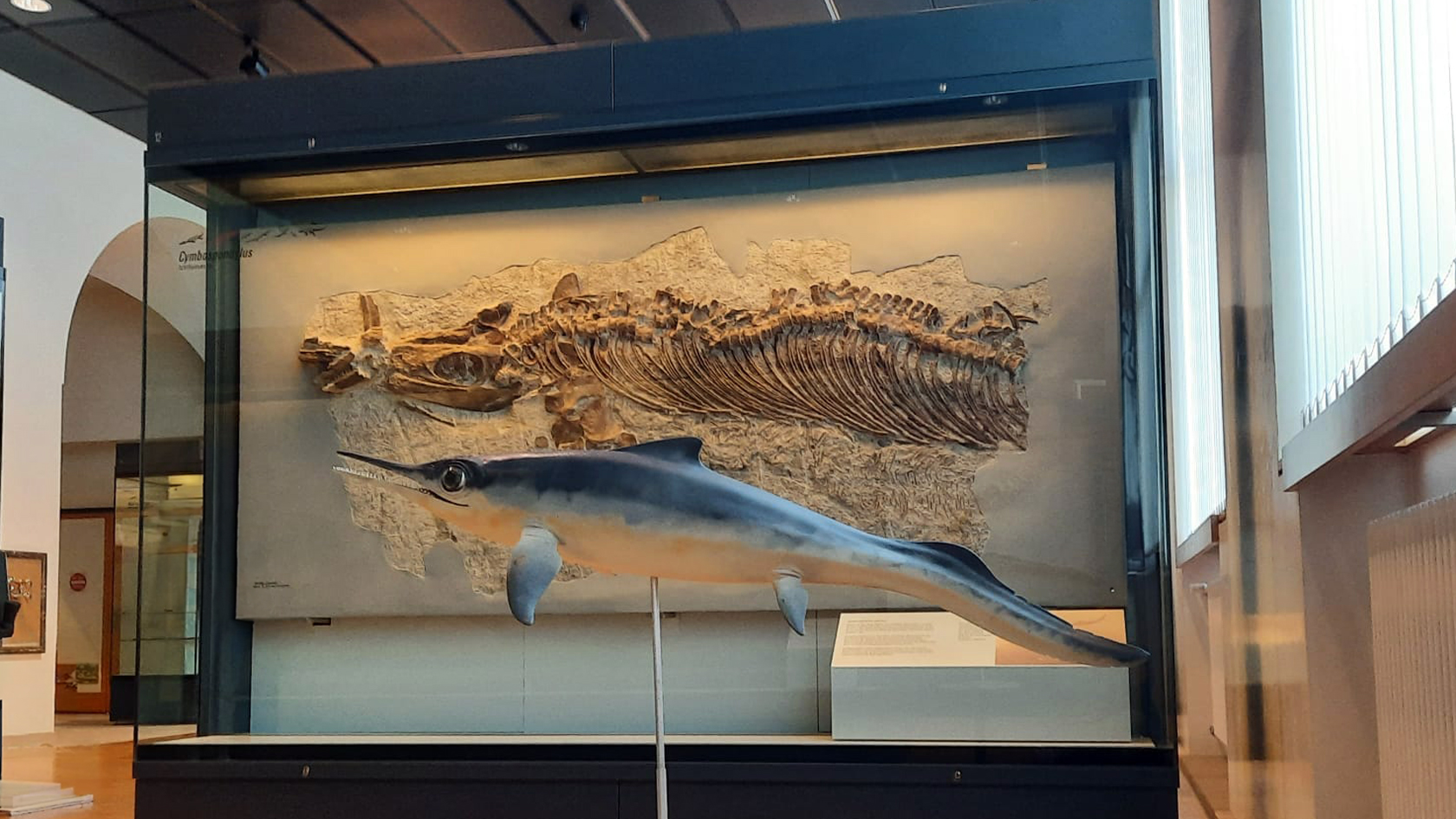

Das grösste Tier der ausgestorbenen marinen Megafauna war der sogenannte Shonisaurus sikanniensis. «Der Shonisaurus war ein 21 Meter langes Reptil, das uns bis heute noch Rätsel aufgibt», sagt Pimiento. «Wir wissen nicht, wovon sich der Shonisaurus ernährte. Es wäre naheliegend, dass er ein Raubtier war, aber aufgrund von Fossilien wissen wir, dass seine Schnauze dafür zu schmal war und den ausgewachsenen Tieren die Zähne fehlten.» Das gigantische Reptil, das zur Gattung der Ichthyosaurier gehört, könne aber auch kein Filtrierer gewesen sein, wie es der heutige Blauwal ist. «Der Shonisaurus ernährte sich vermutlich von Ammoniten, schneckenförmigen Tieren mit einem Haus», schlussfolgert die Paläontologin. Weitere Fossilien der Gattung der Ichthyosaurer kann man im Naturhistorischen Museum Zürich bestaunen.

Wichtig fürs Ökosystem

Die Meeresgiganten sind nicht nur faszinierend, sie sind bis heute auch zentral für das Gesamtsystem Erde. «Die marine Megafauna spielt eine fundamentale Rolle im Ökosystem, ihr Rückgang oder ihr Aussterben hätte katastrophale Folgen», erklärt Pimiento. Sie zu erforschen und zu schützen, lohnt sich auch heute.