«Fotografie ist hochpolitisch»

Frau Gockel, Sie befassen sich unter anderem mit Fotografiegeschichte. Das ist ein relativ neues Gebiet der Kunstgeschichte. Was ist spannend daran?

Bettina Gockel: Fotografie geht uns alle an. Sie prägt unsere Wahrnehmung. Damit ist Fotografie ein sozial und politisch höchst bedeutsames Medium.

Inwiefern ist Fotografie politisch?

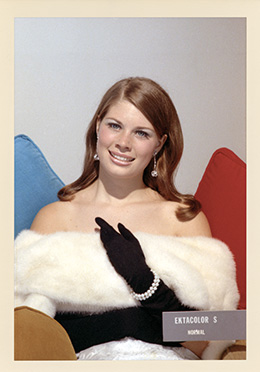

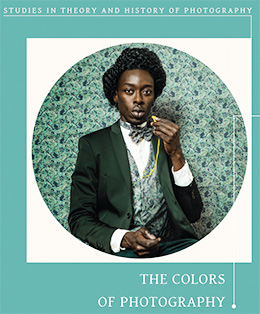

Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Die Technik der Farbfotografie war früher und ist zum Teil auch heute noch vorwiegend auf weisse Menschen ausgerichtet. Wir benutzen zwar die Technik, wie Kameras, wissen oft aber nicht im Detail, wie die Bilder produziert wurden. So hat man in den 1940er- und 1950er-Jahren Fotokameras und -printer nach einem weissen Fotomodell kalibriert. Das Fotomaterial wurde so darauf ausgerichtet, besonders gute, helle (Haut)töne abzubilden. Dunkle Farben waren wenig differenziert, die Mimik von dunkelhäutigen Darstellern oder Modellen war ohne besondere Lichttechnik schlecht darstellbar.

Auch der Farbfilm folgte diesen Standards. Moderne Kameras arbeiten mit einem deutlich höheren Farbwertumfang. Doch auch heutige digitale Kameras unterscheiden vor allem nach Helligkeit. Auf diese Tatsache reagieren jetzt wieder – im Kontext der Black-Lifes-Matter-Bewegung – sehr viele schwarze Menschen, die diese Techniken kritisieren. Man kann tatsächlich von einer technologischen Diskriminierung sprechen.

Wie stellen Sie sicher, dass solche Erkenntnisse aus der Praxis auch zu Ihren Studierenden gelangen?

Indem ich Praktiker miteinbeziehe. Mir ist es wichtig, Künstler, Kuratoren, Techniker oder Museumsleute an die UZH zu holen und damit auch die Vielfalt des Fachs international und in interdisziplinärer Hinsicht sichtbar zu machen. Mit der «Lehr- und Forschungsstelle für Theorie und Geschichte der Fotografie» war es mir möglich, erstmals überhaupt am Institut Gastprofessuren zu initiieren, ein Visiting Artist-Program einzurichten und nun neu zum Frühjahrssemester 2021 ein Visiting Galerist-Program auf die Beine zu stellen.

Sie haben kürzlich auch ein digitales Editionsprojekt lanciert.

Ja, dabei geht es um «Camera Work», ein Fotomagazin, das vierteljährlich zwischen 1903 und 1917 erschienen ist. Das in Buchform aufgemachte Magazin war aufwändig, teilweise von Hand gestaltet; es präsentierte innovative Arbeiten bedeutender Fotografen und Künstler, gepaart mit ausführlichen Bildbesprechungen. Die Zeitschrift war ein wichtiges avantgardistisches Medium für Kunst und Literatur und ist für heutige Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen eine wichtige Quelle. Durch die Digitalisierung wird dieses kostbare Objekt aber allen Menschen zugänglich, sowohl Laien als auch Forschenden.

Den Lehrstuhl Geschichte der bildenden Kunst haben Sie von dem Kunsthistoriker Franz Zelger übernommen. Er kam aus dem Museumsbereich. Inwieweit hat Sie das geprägt?

Grundsätzlich ist der Brückenschlag zwischen Universität und Museen enorm wichtig. Ohne die Kenntnisse von Originalen und Unikaten kann man keine Aussagen über die Bedeutung von Kunstwerken machen. Zentral ist auch, vor den Originalen das Sehen zu lernen.

Franz Zelger hat das mit seinen Studierenden eingeübt. Und nicht nur das, auch das Schreiben über Kunstwerke war ihm wichtig. Er hat eine grosse Zahl von Studierenden für die Museen ausgebildet. Ich habe seine Arbeit als Auftrag für mich empfunden, in diese Richtung weiterzugehen.

Welche Anforderungen stellt das Fach an Studierende?

Die Gegenstandsbereiche der Kunstgeschichte haben sich ausgeweitet. Heute gehören auch nichtkünstlerische Medien und Bilder zum Kanon. Das kann für Studierende einerseits einschüchternd sein, aber auch faszinierend. Ich betreue derzeit ein Promotionsprojekt, bei dem die Doktorandin die Selbstdarstellung von Frauen auf Instagram untersucht, und zwar aus der historischen Perspektive. Sie stellt die Instagramfotos in Bezug zu Selbstporträts von Frauen in der Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts. Solche Verknüpfungen sind neu und spannend, und sie zeigen, wie sehr sich das Studium verändert hat.