Paradigmenwechsel für bessere Bilder

David Brunner, Doktorand am Institut für Biomedizinische Technik der ETH und Universität Zürich, gelang es in seiner Forschung, Magnetresonanz im menschlichen Körper durch sich ausbreitende Wellen anzuregen und abzubilden. Auf die Idee brachten ihn die MRI-Bilder eines Kollegen. Dieser hatte Hände aufgenommen und dabei sogenannte Rückfaltungsartefakte mit abgebildet, die von Objekten ausserhalb des Detektors stammten.

Offensichtlich wurden nicht nur Signale aus der Nähe, sondern auch aus einiger Entfernung des Detektors, aufgezeichnet - obwohl der Detektor nur in seiner nächsten Umgebung sensitiv sein sollte. «Das ist nur möglich, wenn sich die Signale fortbewegen, die Wellen also propagieren», erklärt Brunner.

Die perfekte Welle

Prof. Klaas Prüssmann und Doktorand David Brunner haben deshalb zusammen mit weiteren Forschern der ETH und Universität Zürich nach idealen Bedingungen für propagierende Wellen gesucht, um diese nutzen zu können. Dazu benötigten sie einen Wellenleiter, dessen Durchmesser genügend gross sein musste, um die gewünschte Wellenfortpflanzung zuzulassen.

Hier half den Forschern ein bisschen Glück. Denn in der 35 Tonnen schweren Magnetröhre der MRI-Forschungsanlage von ETH und Universität Zürich, mit einer Feldstärke von sieben Tesla, erreichen die Resonanzsignale eine Frequenz von 300 MHz. Dank der elektrisch leitenden Schicht, mit der diese Röhre ausgekleidet ist, können die bei dieser hohen Frequenz erzeugten kurzen Wellenlängen von etwa zehn Zentimetern Länge die Magnetröhre als Wellenleiter nutzen. Ihr Durchmesser von 58 Zentimetern ist gerade ausreichend gross, damit sich die Wellen ausbreiten können.

So gelang es, propagierende Wellen zu erzeugen, die das zu untersuchende Objekt durchdrangen und die ganze Röhre nahezu verlustfrei durchliefen. Die Wellen wurden dann von einer speziellen Antenne aufgezeichnet und in hoch aufgelöste und ungewöhnlich gut ausgeleuchtete MRI-Bilder umgewandelt.

Antenne als Detektor

Traditionell basiert das MRI auf der sogenannten Nahfeldkopplung, bei der der Detektor möglichst nah am Körper platziert wird. Bei der Anregung von Wasserstoff-Atomkernen in einem Organismus werden stehende Wellen erzeugt. Nach Lehrbuch ist ein guter MRI-Detektor ein Resonator mit optimaler Nahfeldkopplung. Bei sieben Tesla Feldstärke wird die Wellenlänge mit rund zehn Zentimetern jedoch so kurz, dass alle fünf Zentimeter Knotenpunkte entstehen, an denen keine Bildinformation gewonnen werden kann.

Strukturen, die grösser sind als die Wellenlänge - wie beispielsweise der menschliche Kopf - können deshalb mit dem üblichen Ansatz bei hohen Feldstärken nicht mehr vollständig ausgeleuchtet werden. Innerhalb dieser Denkweise schien das Problem der Ausleuchtung bei hohen Feldstärken unlösbar. Die Wissenschaftler haben in ihrer Studie dieses Problem nun gelöst: Im Gegensatz zu stehenden Wellen weisen die von ihnen erzeugten propagierenden Wellen keine Knotenpunkte auf.

Gleichmässig ausgeleuchtet

Durch das Konzept mit einer Antenne als Detektor wurde ein neuer Spielraum geschaffen. Die sich fortpflanzenden Wellen ermöglichen es, den Körper auch bei höchsten Feldstärken gleichmässig und kontrastreich auszuleuchten und die Signale der schwingenden Atomkerne bis zu einem Abstand von drei Metern zu empfangen.

Bei der heute in Spitälern angewandten Feldstärke von 1,5 Tesla und einer Frequenz von 64 Megahertz sind die stehenden Wellen aufgrund grösserer Wellenlängen zwar kein Problem. Aber im Vergleich zu hohen Feldstärken sind die Abbildungen kontrastärmer und haben eine schlechtere Auflösung. Hinzu kommt, dass die eng anliegenden Detektoren oft als unangenehm empfunden werden und bei Defekten in der Elektronik die Gefahr besteht, dass der Körper durch elektrische Felder übermässig erwärmt wird.

Potenzial für Klinik und Forschung

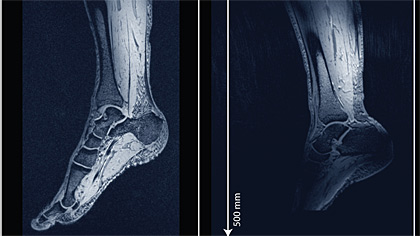

Die mit dem neuen Verfahren erstellten MRI-Aufnahmen von Unterschenkel und Fuss eines Probanden sind um ein vielfaches besser ausgeleuchtet als das bisher möglich war. «Dass man MRI-Signale mit einer Antenne und in so grossem Abstand vom Körper empfängt, war bis anhin undenkbar, das ist ein Paradigmenwechsel», sagt Klaas Prüssmann.

Die propagierenden Wellen, die grosse Objekte durchlaufen und abbilden können, sind nicht nur für die medizinische Bildgebung interessant sondern könnten auch ganz neue Anwendungen ermöglichen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass mit diesem Verfahren viele, vielleicht Hunderte von Materialproben oder kleinen Versuchstieren auf einmal untersucht werden können.

Dass das neue Verfahren schnell zur klinischen Anwendung kommt, erwarten die Forscher nicht. «Dazu sind die Kosten der starken Magneten leider noch zu hoch und der klinische Nutzen der hohen Felder muss zuerst in Vorstudien bewiesen werden», sagt Prüssmann. In der Technologie-entwicklung wird das neue Konzept jedoch bereits intensiv diskutiert.