«Seien Sie ebenso neu als kühn»

Elisabetta Fiocchi Malaspina, Sie haben eine aussergewöhnliche Entdeckung gemacht: Emilie Kempin-Spyri, die erste Frau, die an der UZH Jus studiert hat, veröffentlichte 1896 ein Theaterstück mit dem Titel «Frauenkampf ums Recht». Wie sind Sie darauf gestossen?

Elisabetta Fiocchi Malaspina: Aufgrund meiner wissenschaftlichen Schwerpunkte Rechtsgeschichte und Juristische Zeitgeschichte bin ich seit meiner Berufung zur UZH-Assistenzprofessorin im Jahr 2017 wiederholt auf Emilie Kempin-Spyri gestossen. Ich thematisiere ihr Leben und Werk in allen meinen Lehrveranstaltungen. So analysiere ich zum Beispiel mit den Studierenden im Rahmen eines Kurses die Entscheidung des Bundesgerichts zur staatsrechtlichen Beschwerde von Emilie Kempin-Spyri.

Was macht die Beschwerde von Emilie Kempin-Spyri aus dem 19. Jahrhundert für heutige Studierende interessant?

Die Argumentation der beiden juristischen Parteien: Kernpunkt von Emilie Kempin-Spyris Beschwerde war die in Artikel 4 der Bundesverfassung von 1874 verankerte Gleichheit vor dem Gesetz. Kempin-Spyri machte geltend, dass ihr aufgrund dieses Gleichheitsgebots der Zugang zum Anwaltsberuf nicht verwehrt werden dürfe, wie es die kantonale Instanz getan hatte. Deren Begründung: Gemäss § 174 des zürcherischen Gesetzes über die Rechtspflege für die Vertretung Dritter in Zivilsachen sei das Aktivbürgerrecht erforderlich – ein Recht, das Frauen damals nicht besassen. Das Bundesgericht wies in der Folge Kempin-Spyris Beschwerde mit der berühmten Formulierung ab, sie sei «ebenso neu als kühn».

Die rechtliche Gleichstellung von Frau und Mann ist auch in Demokratien nicht selbstverständlich, sondern muss verteidigt und gelebt werden.

Auf welche Quellen zu Emilie Kempin-Spyri greifen Sie als Rechtshistorikerin zurück?

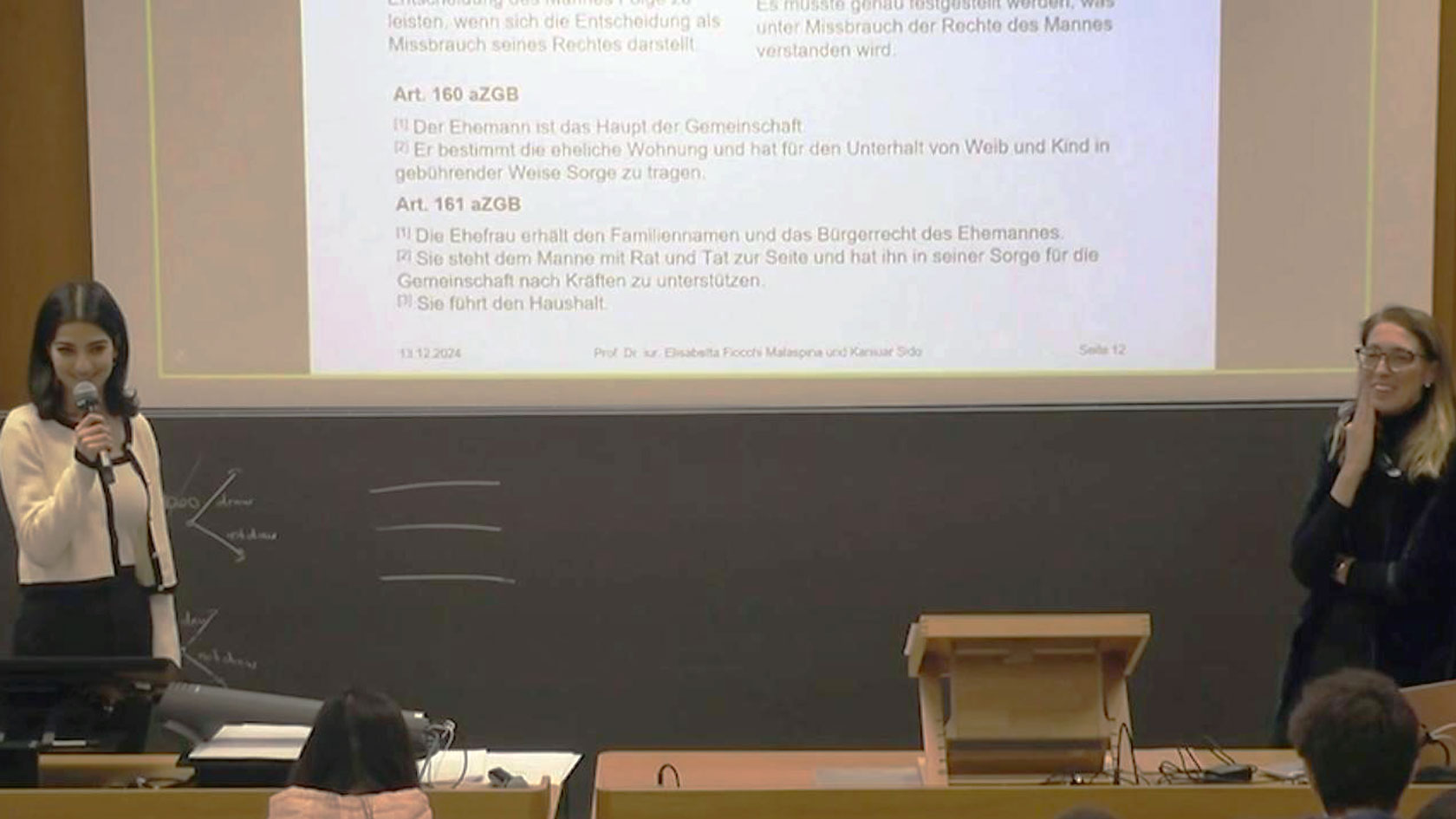

Im Rahmen meines Kurses «Privatrechtsgeschichte» befasse ich mich unter anderem mit den kantonalen Gesetzbüchern des 19. Jahrhunderts, dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch, speziell den Passagen zur Rechtsstellung der Frau. Eine zentrale Quelle in diesem Kontext stellt auch Emilie Kempin-Spyris 1894 veröffentlichtes Werk «Die Ehefrau im künftigen Privatrecht der Schweiz» dar, es bildet eine fundierte historisch-rechtliche Grundlage zur Analyse der Stellung der Frau im damaligen Familienrecht. Im Laufe der Jahre habe ich ziemlich viel Literatur von und über Emilie Kempin-Spyri zusammengetragen, darunter «Frauenkampf ums Recht» – ein Werk, das mich in vielerlei Hinsicht überrascht hat.

Welcher Aspekt hat Sie am meisten überrascht?

Mich hat die theatralische Dialogform überrascht, mit der Emilie Kempin-Spyri ein juristisches Thema aufgreift – eine in diesem Bereich ungewöhnliche Darstellungsweise, auch für ihr sonstiges wissenschaftliches Schaffen. Sie setzt sich in «Frauenkampf ums Recht» kritisch mit dem Familienrecht sowie der sozialen Stellung der Frauen auseinander. Das Stück wurde am 25. Januar 1896 in der Zeitschrift «Die Zukunft» veröffentlicht und damit in einer entscheidenden Phase der deutschen Rechtsgeschichte: Damals wurde die Ausarbeitung des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs diskutiert, das schliesslich im Jahr 1900 in Kraft trat.

Ihre Studierenden haben Emilie Kempin-Spyris Theaterstück im letzten Semester in verteilten Rollen vorgelesen, es war eine Art «Uraufführung» im Anschluss an Ihre Vorlesung an der UZH zu Privatrechtsgeschichte. Können Sie kurz schildern, worum es darin geht?

Das Theaterstück spielt in der Wandelhalle des Reichstagsgebäudes in Berlin und entfaltet einen fiktiven Dialog zwischen führenden Juristen und Vertreterinnen von Frauenvereinen. Durch diese Auseinandersetzung dokumentiert Emilie Kempin-Spyri die juristischen Debatten ihrer Zeit im Rahmen des Kodifikationsprozesses. Sie thematisiert dabei zentrale Fragen wie die Stellung der Frau, das Eigentum und die Verwaltung von Gütern in der Ehe, die «Schlüsselgewalt», die Scheidung, das Kündigungsrecht, die elterliche Gewalt sowie den Status unehelicher Kinder. Das Stück verleiht den Forderungen nach rechtlicher Selbstbestimmung und Gleichberechtigung der Frauen eine klare Stimme. Besonders rückt Emilie Kempin-Spyri die strukturelle Benachteiligung von Frauen in den Fokus – ein Muster, das sich in vielen Kodifikationen des 19. Jahrhunderts wiederfindet.

Eine szenische Lesung ist ungewöhnlich in der Lehre.

Die studentische Lesung von Emilie Kempin-Spyris Theaterstück stellte eine wertvolle didaktische Ergänzung zu meiner Vorlesung zur «Privatrechtsgeschichte» dar und bezog die Studierenden aktiv mit ein. Sie war ein wirkungsvolles Mittel, um den Studierenden die verschiedenen Rollen in einer bestimmten historisch-rechtlichen Realität näherzubringen.

Indem die Studierenden das Stück in verteilten Rollen vorlasen, erschlossen sie sich die damaligen gesellschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen nicht nur theoretisch, sondern auch auf einer persönlichen und reflektierten Ebene. Diese immersive Erfahrung schärfte ihre Fähigkeit zur kritischen Einordnung rechtlicher Diskurse und stärkte ihre Argumentationskompetenz. Darüber hinaus förderte diese Auseinandersetzung ein vertieftes Verständnis der historischen Entwicklungen des Privatrechts, der Wechselwirkungen zwischen Recht und Gesellschaft, insbesondere im Bereich der Gleichstellung.

Morgen ist der 8. März, der Internationale Frauentag. Ist dieser noch von Bedeutung?

Der 8. März steht für den fortwährenden Kampf für die Rechte der Frauen – es ist ein Kampf, der sich ebenso verändert wie die Bedürfnisse der Gesellschaft. In diesem Kontext möchte ich daran erinnern, dass bereits Emilie Kempin-Spyri im Jahr 1893 einen Verein zur Verteidigung der Frauenrechte gründete. Dieser bot Frauen kostenlose Rechtsberatung an und setzte sich zum Ziel, die Interessen der Frauen im Rahmen der Vorarbeiten für das neue Schweizerische Zivilgesetzbuch zu fördern.

Oft erinnern wir uns nur noch an die Endergebnisse, an die Verabschiedung eines Gesetzes oder die Änderung eines Verfassungsartikels. Aber wir tun gut daran, auch weiterhin am 8. März die Kraft der Kooperation und die rechtlichen Auswirkungen des Kampfes der Frauen für ihre Rechte hervorzuheben.

Einer Ihrer Schwerpunkte ist die neuere europäische Frauenrechtsgeschichte. Dazu gehört das Familienrecht, das Arbeitsrecht, das Eigentumsrecht, aber auch das Völkerrecht bzw. welche Rolle die Frauen darin spielen. In welchen Bereichen gibt es noch Verbesserungsbedarf?

Die Gesellschaft befindet sich in einem stetigen Wandel, sowohl in kultureller als auch in technologischer und politischer Hinsicht. Damit eine Gesellschaft als wirklich demokratisch bezeichnet werden kann, muss der Kampf für Rechte und Gleichheit eine ständige Priorität bleiben. Denn Rechte werden nie ein für alle Mal erworben, sondern erfordern ein kontinuierliches Engagement, um aufrechterhalten, geschützt und garantiert zu werden.

Weltweit gibt es immer noch viele Situationen, in denen ein kollektives Eingreifen erforderlich ist, um die tiefgreifende Diskriminierung von Frauen und ihrer Rechte zu beseitigen. Ich denke zum Beispiel an die Gewalt gegen Frauen, die allzu oft innerhalb der eigenen vier Wände geduldet wird, und an den internationalen Handel mit Frauen und Mädchen zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Es bestehen zudem nach wie vor grosse Unterschiede auf globaler Ebene, insbesondere in Bezug auf wirtschaftliche Chancen, Bildung, Gesundheit und politische Emanzipation.

Die Rechtswissenschaft und insbesondere die historische Perspektive darauf werden von vielen als eher trockene Materie empfunden. Wie begeistern Sie Ihre Studierenden für die juristische Zeitgeschichte?

Mit einem aktiven und partizipativen Ansatz. Ein konkretes Beispiel dafür ist die kürzlich initiierte Erstellung eines Blogs, in dem ich gemeinsam mit den Studierenden Interviews mit Frauen sammle, die seit 1971 – dem Jahr, in dem Frauen in der Schweiz das Wahl- und Abstimmungsrecht auf Bundesebene erhielten – eine entscheidende Rolle im Kampf für die Gleichstellung gespielt haben, sowohl rechtlich als auch politisch. Die Studierenden haben dabei die Möglichkeit, die in den Interviews aufkommenden Themen vertieft zu untersuchen und in ihre Bachelor- oder Masterarbeiten einzubinden. Durch die Kombination von «Oral History» und Forschung wird nicht nur die juristische Zeitgeschichte rekonstruiert, sondern die Studierenden werden selbst zu Akteurinnen und Akteuren im historischen Prozess. Gleichzeitig erwerben sie wertvolle Kompetenzen in der Analyse und Kontextualisierung.

Stellen Sie auch Bezüge zur Gegenwart her?

Ich setze in allen meinen Kursen immer einen besonderen Schwerpunkt. Im Kurs «Contemporary History of Law» beispielsweise ist es in diesem Jahr «Peace as a Global Legal Project». Dies ermöglicht es, die Distanz zwischen der Geschichte und den Studierenden zu verringern und aufgrund der historischen Entwicklung zu erkennen, wie bestimmte rechtliche Themen Gestalt angenommen haben.

Wenn Sie zum 8. März einen Wunsch offen hätten, was würden Sie den Studierenden wünschen?

Mögen Sie während Ihres akademischen Werdegangs und in Ihrer späteren beruflichen Laufbahn stets «ebenso neu als kühn» sein – also sowohl innovativ als auch mutig. Gestalten Sie den gesellschaftlichen Fortschritt aktiv mit und fördern Sie das Gemeinwohl mit Entschlossenheit, Kreativität und einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.