UZH bereitet den Boden für die New Space Economy

Das internationale Konsortium Starlab Space, ein Joint Venture von Airbus, Voyager Space, Mitsubishi und MDA Space, wird im Innovationspark Dübendorf seinen europäischen Standort aufbauen. Ein entsprechendes Memorandum of Understanding wurde am Montag zwischen Starlab und dem unter der Leitung von UZH-Professor Oliver Ullrich neu gegründeten Center for Space & Aviation Switzerland and Liechtenstein (CSA) sowie der Stiftung Switzerland Innovation Park Zürich (IPZ) unterzeichnet. Der geplante Science Park von Starlab ist einer von weltweit drei Science Parks des Unternehmens.

Der UZH Space Hub hat gezeigt, dass wir nicht nur erfolgreiche Forschung machen, sondern auch den Transfer von der Forschung in die Praxis leisten können.

Die Erfahrung der UZH mit Weltraumprojekten sei einer der ausschlaggebenden Faktoren für die Ansiedlung von Starlab in Dübendorf, erklärt Oliver Ullrich. «Der UZH Space Hub hat gezeigt, dass wir nicht nur erfolgreiche Forschung machen, sondern auch den Transfer von der Forschung in die Praxis leisten können.» Die Standortentscheidung von Starlab beruhe auf drei starken Säulen, so Ullrich. Neben der Weltraum-Kompetenz des UZH Space Hubs, den im CSA verbundenen Partnern aus den Bereichen Forschung, Lehre, Innovation und Nutzung, sei der Standort am Innovationspark mit dem direkten Zugang zum Flugfeld ein weiterer Faktor, der für Dübendorf gesprochen habe.

Die Raumfahrt wird bis 2035 integraler Teil der globalen Wirtschaft sein. Am Innovationspark in Dübendorf legt die UZH dazu einen ersten Meilenstein.

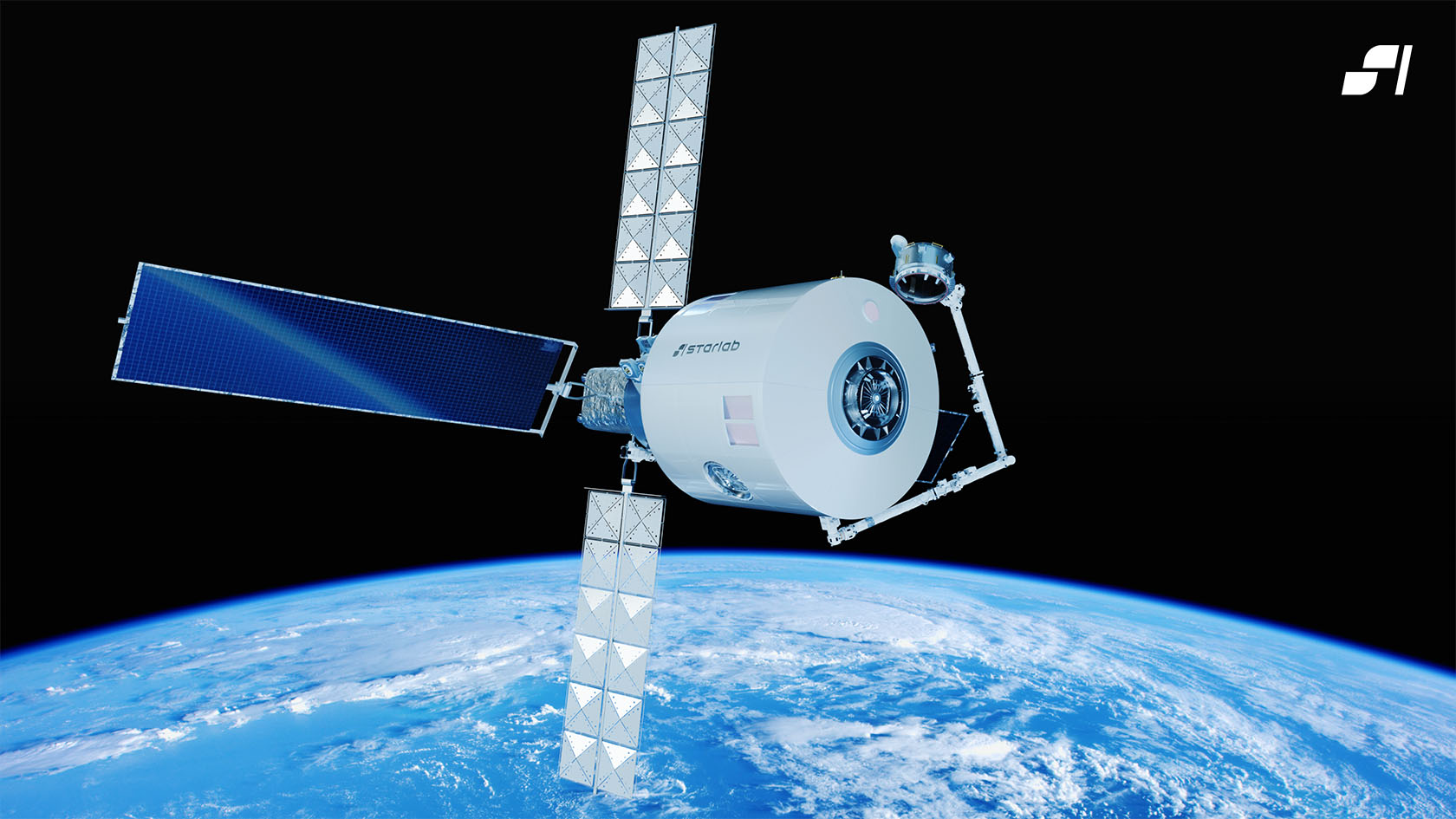

Starlab will ab 2029 die Internationale Raumstation ISS ablösen, die voraussichtlich 2030 ausser Betrieb gehen wird. Die Raumstation von Starlab soll nicht nur die Fortsetzung der internationalen Forschungsaktivitäten auf der ISS ermöglichen, sondern will den erdnahen Orbit auch für wirtschaftliche Aktivitäten erschliessen, wie Manfred Jaumann, Managing Director von Starlab Space Europe, an einer Medienkonferenz am Domizil des UZH Space Hubs in der in der Halle 4 des IPZ in Dübendorf erklärte.

Dabei geht es etwa um die Erzeugung von Produkten, die unter Bedingungen der Schwerelosigkeit besser hergestellt werden können als auf der Erde. Dazu gehören beispielsweise organähnliche Gewebe aus menschlichen Stammzellen, so genannte Organoide. Solche sind auf der Erde nur mit Stützstrukturen möglich. Ullrich und seinem Team gelang es in Experimenten auf der ISS, solche Organoide unter Bedingungen der Mikrogravitation erfolgreich zu züchten.

Nicht nur exzellente Forschung, sondern auch das breite Netzwerk der UZH haben die Ansiedlung von Starlab ermöglicht.

«Die Raumfahrt wird bis 2035 integraler Teil der globalen Wirtschaft sein», erklärte Rektor Michael Schaepman, der an der Medienkonferenz nicht nur als Rektor, sondern auch als Raumfahrtexperte sprach. «Die öffentliche und private Zusammenarbeit, wie sie hier passiert, wird dabei der Treiber sein für die nächsten zehn Jahre.» Nicht nur Grundlagenforschung mit gesellschaftlicher Relevanz, sondern auch das breite Netzwerk der UZH hätten die Ansiedlung von Starlab ermöglicht, betonte auch Prorektorin Elisabeth Stark. Die UZH sei dabei von Anfang an in die Entwicklung der Zusammenarbeit eingebunden gewesen.

International konkurrenzfähig

Mit der Gründung des CSA verstärkt die UZH diese Kooperation nochmals. Mit dabei sind derzeit neben der UZH die Universität St. Gallen, die Hochschule Luzern, sowie die Private Universität Liechtenstein, die Swiss SkyLab Foundation, das Fliegerärztliche Institut der Schweizer Luftwaffe, sowie das Amt für Kommunikation des Fürstentums Liechtenstein. Das Center ist offen für weitere starke Partner aus Forschung und Innovation im Space-Bereich. «Die Kooperation mit den Partnern hat gezeigt, dass wir in der Region so stark sind, dass wir es mit jedem anderen europäischen Standort aufnehmen können», erklärt Ullrich dazu.

Neben Forschungsflügen in die Schwerlosigkeit, Flügen im Zusammenhang mit Erd- und Atmosphärenbeobachtung, Green Aviation und Missionen zur menschlichen Leistungsfähigkeit in der Aviatik sind am UZH Space Hub und dem Center auch Weiterbildungsangebote geplant, die Fachkräfte auf den Gebieten Space and Aviation für die New Space Economy qualifizieren sollen.

Europäischer «Science Park»

Genau auf solche Fachpersonen wird Starlab angewiesen sein. «Wir möchten Menschen anziehen in die Region, die hier High-Tech machen», so Jaumann. Dübendorf soll für Starlab ein so genanntes Bodensegment der Raumstation werden. «Kommerzielle Raumstationen müssen in Wertschöpfungsketten am Boden integriert sein, um kommerziell erfolgreich zu sein», erklärt Ullrich. Dübendorf wird dabei als Europäischer «Science Park» von Starlab am Boden das Exzellenzzentrum für die Entwicklung und den Betrieb von Payloads – also den Nutzlasten und Experimenten, die an Bord von Starlab gelangen – bilden. Zudem ist auch das Payload Control & Operations Center in Dübendorf geplant. Schwerpunkte werden dabei auf den Bereichen Biotechnologie, Biomedizin und Pharma liegen.

Weltweit wird Starlab lediglich zwei weitere Science Park betreiben: Den bereits bestehenden George Washington Carver Science Park an der Ohio State University sowie einen asiatischen Standort im iPark in Tokyo.

«Die Hochschulen sind ein Grund dafür, dass die Schweiz und Zürich zu den innovativsten Regionen der Welt zählen», erklärte die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Für sie ist es deshalb nur folgerichtig, dass sich Starlab für den Innovationspark, an welchem die UZH, die ETH und die EMPA als Forschungsinstitutionen bereits präsent sind, entschieden hat. Weltraumforschung sei viel mehr als Raketenforschung. «Das müssen wir der Bevölkerung klar machen.» Sie dient etwa auch dazu, den Klimawandel oder die Biodiversität zu beobachten. «Wir machen Forschung nicht im Elfenbeinturm, sondern haben konkrete Anwendungen auf der Erde vor Augen.»