Sticken und Programmieren über Kreuz

Können programmierbare Stickmaschinen das Sticken als Handwerk ersetzen? Kann man Handstickerei und Stickvorlagen einfach in Programmcode ummünzen? Und wenn ja, was bedeutet das für das Handwerk? Was unterscheidet die beiden Stickereien, nicht nur im Endprodukt, sondern insbesondere auch in der Entstehung?

Solche Fragen gingen Mareile Flitsch, Direktorin des Völkerkundemuseums der Universität Zürich (VMZ) und Professorin für Ethnologie an der UZH, nach einem gemeinsamen Ausstellungsbesuch mit Thomas Schmalfeldt, Professor für Didaktik der Informatik an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH), durch den Kopf. Er hatte sie auf die Möglichkeiten von programmierbaren Stickmaschinen hingewiesen.

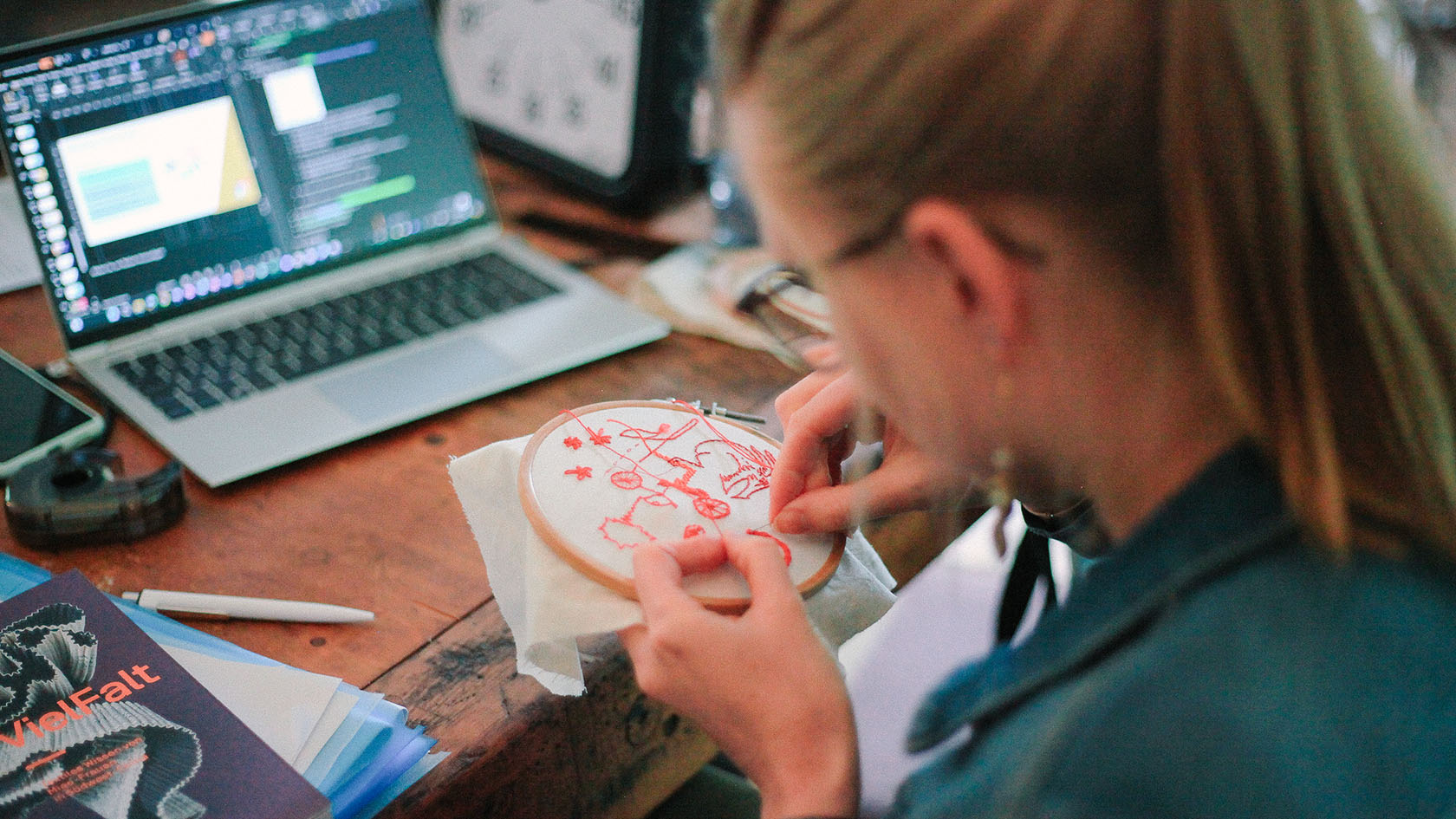

Aus dem spontanen Gespräch entstand das gemeinsame Projekt «Partners in a Trading Zone» des VMZ und der PHZH, in welchem Praktiker:innen von beiden Seiten genau diese Fragen ausleuchten sollten. Dazu traf sich das Projektteam, dem unter anderem zwei Programmierer:innnen und zwei Handstickerinnen angehören, im Laufe des Jahres zu mehreren Workshops. Dort tauschten sie sich nicht nur aus, sondern arbeiteten gemeinsam von Hand und mit Stickmaschinen praktisch an Stickereien. An weiteren öffentlichen Workshops brachten sie interessierten Personen die beiden Techniken näher und diskutierten diese Fragen im grösseren Kreis.

Maschinelle Imitation

Ein erstes Ziel des Projektteams war, eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis des Stickens zu entwickeln. Denn programmierbare Stickmaschinen können genaugenommen gar nicht sticken. Sie reproduzieren zwar die gestickten Muster, verwenden dazu aber eine ganz andere Technik als die Handsticker:innen. Diese führen beim Sticken den Faden zwischen der Vorder- und Rückseite des Stoffes hin- und her. Die Maschinen können dies nicht. Sie benötigen einen Ober- und einen Unterfaden, wie man das von Nähmaschinen kennt. Dieser grundlegende Unterschied war eine der ersten Erkenntnisse im interdisziplinären Projektteam: «Was die Handstickerin produziert, kann die Maschine nur imitieren», wie es Flitsch formuliert.

Und selbst der Imitation sind Grenzen gesetzt, wie sich zeigte. «Ich war erstaunt darüber, wie viele Zeilen Code es braucht, um ein kleines Stück Kreuzstichstickerei von Beduininnen aus der Negev-Wüste zu programmieren», sagt Flitsch. Das von der Maschine gefertigte Stück, das in einer Vitrine im Eingangsfoyer des Völkerkundemuseums zu sehen ist, gibt das gleiche Motiv wieder wie die ursprüngliche Stickerei. Bereits auf den ersten Blick fällt jedoch auf, dass es im Gegensatz zur Handstickerei begradigt und in ein strenges rechtwinkliges Raster gebracht ist.

Gerastert vs. ungerastert

Die beduinische Stickerei kommt ohne ein strenges Raster aus. Das heisst, die Kreuzstiche in ihren Stickereien sind nicht in einem absolut geraden, rechtwinkligen Raster angebracht. Die Linien können leicht geschwungen oder versetzt sein. Die Ausrichtung kann während des Arbeitsprozesses individuell angepasst werden. «Dadurch haben die Beduininnen beim Sticken mehr Handlungsspielraum», so Flitsch. Während die Maschine dank über tausend Zeilen Programmcode das Motiv grundsätzlich nachsticken kann, scheitert sie bisher an den Abweichungen vom strengen Raster.

Der Vergleich zwischen der maschinellen Stickerei und dem beduinischen Handwerk öffnet den Blick auf ein grundlegenderes Phänomen, dasjenige der Rasterung. «Es gibt gerasterte und ungerasterte Gesellschaften», fasst Flitsch diese Erkenntnis aus dem Prozess zusammen. Das Raster ist dabei ein Merkmal, das Industrialisierung und Digitalisierung teilen: Auf Webstühlen hergestellte Stoffe zeigen ein rechtwinkliges Raster von Kett- und Schussfäden. Sobald diese von Auge gut zu erkennen und zählbar sind, werden die darauf von Hand gestickten Kreuzstiche meist in gleichförmigen Kästchen angeordnet. «Diese entsprechen der Grundidee des Pixels», so Flitsch.

Fragestellungen aus der Praxis entwickeln

Auf das Thema der «gerasterten Gesellschaften» kam das Projektteam aus der praktischen Beschäftigung mit der Stickerei. «Wir hatten das zum Beginn des Projekts überhaupt nicht im Blick», erklärt Flitsch. Dem Stick-Projekt zugrunde liegt das Konzept der «Trading Zone» des US-amerikanischen Historikers und Wissenschaftsphilosophen Peter Galison, wie Martina Wernsdörfer, Kuratorin am Völkerkundemuseum, erklärt: «Repräsentant:innen zweier Gesellschaften oder Kulturen – etwa diejenige des Handwerks und der digitalisierten Produktion – treten in einen Dialog und entwickeln eine gemeinsame Sprache der Verständigung».

Der Dialog entspinnt sich dabei an einem «Boundary Object», in diesem Fall der Stickerei, das für beide Seiten von Bedeutung ist. «Unser Projekt ist einzigartig, weil beide Disziplinen aktiv an und mit dem ‹Boundary Object› arbeiten», so Wernsdörfer. Tatsächlich entwickelten sich Fragestellungen, etwa zum Umgang mit Ressourcen oder zur Art des kreativen Prozesses, aus der Praxis des Stickens und dem Dialog zwischen den Beteiligten.

Stick-Ping-Pong

Um diesen Dialog in Gang zu bringen, entwickelte das Team spezifische Formate, wie etwa das Stick-Ping-Pong. Dabei gab entweder der Programmierer oder die Stickerin ein Muster oder Motiv vor, welches das Gegenüber jeweils weiterentwickeln musste; dann ging es wieder zurück an die erste Person, welche die angefangene Arbeit weiterführte.

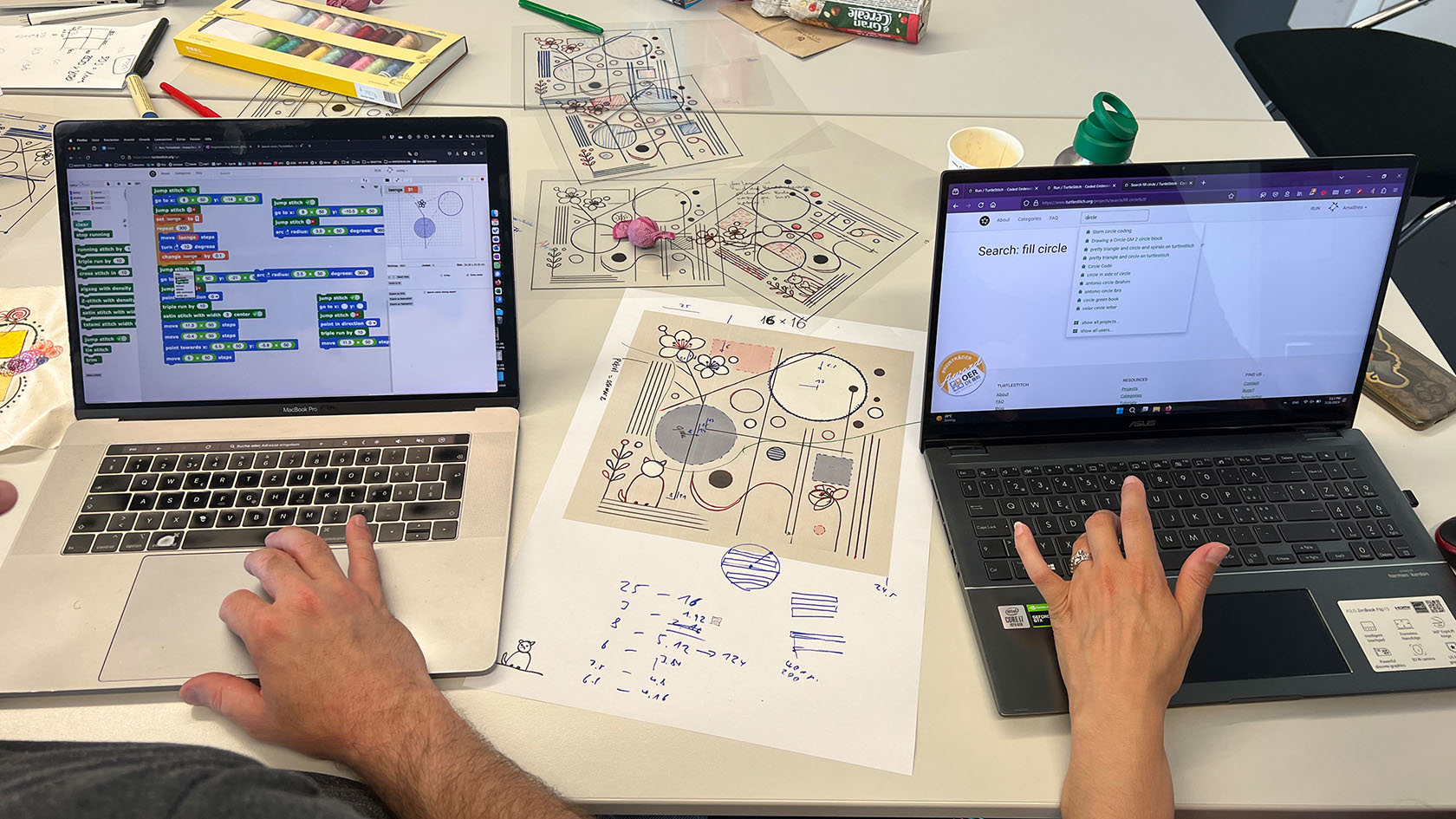

An einem Stick-Hackathon erarbeiteten die Programmierer:innen und Handstickerinnen ad hoc gemeinsam ein KI-erzeugtes Sujet. Dazu mussten sie aushandeln, welche Seite welche Entwurfsmotive übernahm. Die Erkenntnisse aus diesen gemeinsamen Arbeiten flossen in so genannte Story Cards ein: Karten zu einzelnen Formen – Dreiecken, Linien, Kreisen, etc. – mit Angaben dazu, wie gut sie sich für Hand- oder Maschinenstickerei eignen, und wo die Vor- und Nachteile liegen. Diese Karten kamen wiederum in einem öffentlichen Workshop zur Anwendung.

Das Projekt wird von einem Strauss an Kommunikationsmassnahmen begleitet, der diesen Dialog am Laufen hält wie Melissa Caflisch, Kommunikationsbeauftragte des Völkerkundemuseums, erklärt. Regelmässig wird bei den Beteiligten in einem «Check-in» abgefragt, wie sich das Verständnis für die jeweils andere Disziplin verändert hat. «Dieser kontinuierliche Austausch ermöglicht eine Art gemeinsames ‹lautes Denken›, das sehr befruchtend ist», so Caflisch.

In einem Blog, auf einer Website und auf sozialen Medien werden Ergebnisse und Eindrücke aus den Workshops gesammelt und publiziert. Eine «Verständniskurve» bildet ab, wie sich das gegenseitige Verstehen der Partner:innen in der Trading Zone entwickelt. Dargestellt wird diese Kurve einerseits digital auf der Website, andererseits als Balkendiagramm, mit Kreuzstichen von Hand auf Stoff gestickt.

Alternativen erhalten

Flitsch betont, dass es im Projekt nicht darum gehe, digitale Technologie und Handwerk gegeneinander auszuspielen. «Sowohl die Handstickerinnen, wie auch die Programmierer:innen haben spezifische Fähigkeiten, die aber sehr unterschiedlich gelagert sind.» Sie betrachtet die unterschiedlichen Herstellungsweisen einer Stickerei als gleichzeitig bestehende Alternativen, etwas zu produzieren. So sei das Handwerk etwa eine Möglichkeit, Dinge ohne Strom herzustellen und oft auch schonender mit Ressourcen umzugehen, erklärt Flitsch. «Wenn ein Handwerk ausstirbt, dann stirbt dieses Wissen und damit auch ein Stück Menschheitsgeschichte.»

Wie «Partners in a Trading Zone» zeigt, können solche Projekte tatsächlich helfen, ein gegenseitiges Verständnis anhand eines gemeinsamen «Boundary Object» zu entwickeln. Mit den öffentlichen Workshops wurden diese Erkenntnisse auch mit einer breiteren Öffentlichkeit geteilt; Projekte an Schulen sind geplant, um dies fortzusetzen.