Wenn sich Spiritualität und KI treffen

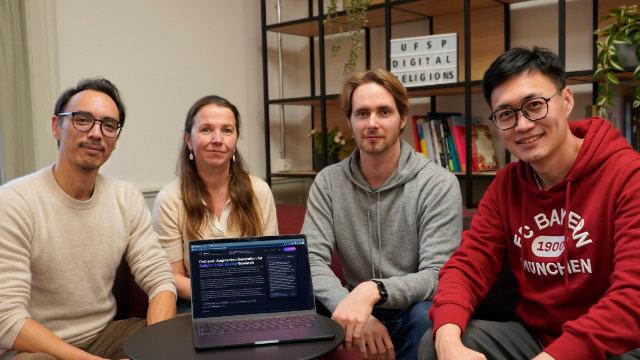

Ein vierköpfiges Team erhält den UZH Postdoc Team Award für das KI-Tool SpiritRAG. Es durchsucht Tausende von UNO-Dokumenten und liefert Antworten auf Fragen zu Religion und Spiritualität.

Header