30 Jahre sind eine kurze Zeit

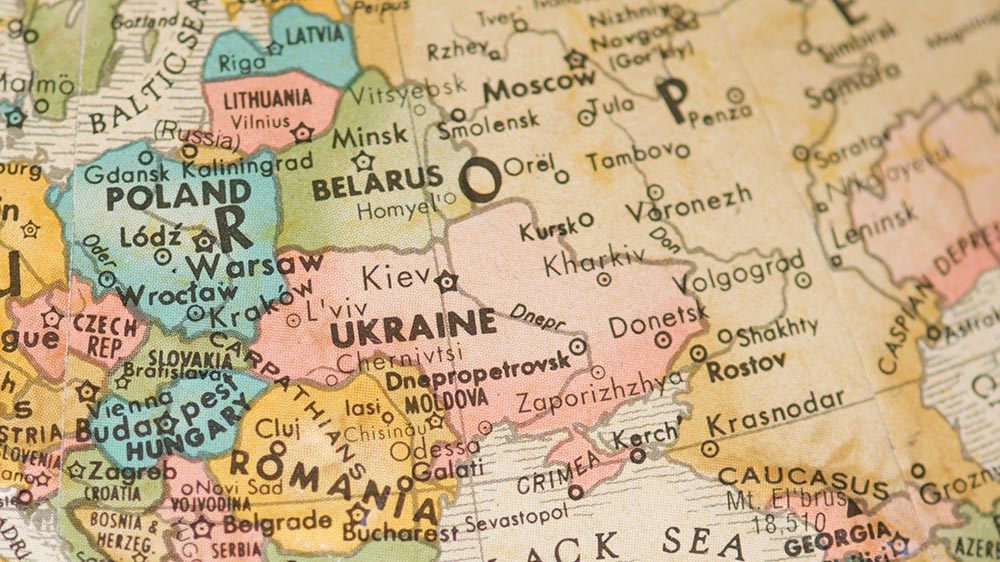

Seit Michail Gorbatschow 1988 die Breschnew-Doktrin aufgehoben hatte und somit das Ende des Kalten Krieges einleitete, hat sich in den osteuropäischen und Ex-Sowjetstaaten vieles getan. Von Ungarn und Polen bis hin zu Rumänien wagten kommunistische Einparteienstaaten die Kehrtwende hin zur Demokratisierung.

Im Rahmen einer Veranstaltung des Center for Eastern European Studies (CEES) der UZH wird das Wendejahr 1989 thematisiert. Diskutiert wird unter anderem, was die Wende für Polen, Rumänien und Bulgarien bedeutete und welche Bilanz 30 Jahre danach gezogen werden kann. Im Anschluss an die Referate folgt eine Podiumsdiskussion mit Nada Boškovska, Professorin für Osteuropäische Geschichte an der UZH.

Keine Abkürzungen

30 Jahre später blickt man nicht nur positiv zurück, wie Boškovska erklärt. «Viele dieser osteuropäischen Länder haben sich nicht so entwickelt, wie man es sich im Westen vorgestellt und erhofft hatte.» Einerseits herrschten weiterhin Probleme wie Korruption, andererseits seien die Demokratie und der Rechtsstaat vermehrt gefährdet – auch in heutigen EU-Staaten wie Polen oder Ungarn.

Der Demokratisierungsprozess war vielerorts schwieriger als zunächst erwartet. «30 Jahre sind aus geschichtlicher Perspektive eine sehr kurze Zeit. Es wäre naiv zu denken, eine historische Entwicklung, wie sie über Jahrhunderte hinweg in Westeuropa stattgefunden hatte, könne in so kurzer Zeit in Osteuropa nachgeholt werden», so die Historikerin. Gewisse Entwicklungen, mit Rückschlägen und Schwierigkeiten, seien normal. Abkürzungen seien kaum möglich.

Die «Wende» und Putin: Zwiespältige Meinungen

«Die ältere Generation in Ländern wie Ungarn und Russland, welche den Sozialismus und die schwierige Transitionszeit miterlebt hat, sieht die heutigen Entwicklungen zwiespältig», sagt Boškovska. Errungenschaften wie demokratische Verhältnisse und die Reisefreiheit würden zwar begrüsst, dennoch werde die Wende nicht so hochgejubelt wie im Westen.

Gemäss Boškovska schätzen viele Russen Wladimir Putin als Garanten für Sicherheit und Verlässlichkeit. «Das Zarenreich und die Sowjetunion waren Grossmächte. Der Bedeutungsverlust in den 90er-Jahren hat viele gedemütigt – wirtschaftlich und politisch war man von heute auf morgen plötzlich niemand mehr.» Für die Wende-Generation verkörpere das Ende des Kommunismus deswegen auch etwas Negatives. «Die jüngere Generation hingegen möchte einen Schritt vorwärts gehen. Sie will keinen halbautoritären Staat und blickt vermehrt auf Westeuropa», sagt die Historikerin.

Auswirkungen auch auf Westeuropa

Laut Boškovska kann der heutige Anstieg rechtspopulistischer und europaskeptischer Bewegungen in Westeuropa ebenfalls mit dem Ende des Kalten Krieges erklärt werden. «Während des Kalten Krieges waren die Positionen klar und der Westen hatte im Kommunismus eine gemeinsame Bedrohung. Dadurch gab es weniger Platz für nationale Ideen und Bewegungen.» Als dann die Sowjetunion zusammenbrach, seien neue Feindbilder und alte Ressentiments aufgekommen. Das einst durch einen gemeinsamen Feind geeinte Europa werde nun durch nationale Probleme, die von verschiedenen Bewegungen politisiert werden, gespalten. Der Slogan «America First» des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trumps könne somit auch auf Westeuropa bezogen werden. «Im Westen schaut jeder wieder vermehrt für sich selbst», sagt Boškovska.

«In gewisser Weise entsteht aber wieder eine Gegnerschaft gegenüber Osteuropa. Russland ist ohnehin ein Feindbild, seitdem es wieder erstarkt ist», erklärt die Historikerin. Aber auch die Politik in Polen, Ungarn, Rumänien und den anderen Staaten werde immer kritischer betrachtet.

Blick in die Zukunft

Wie denn die Zukunft für Osteuropa aussehen wird, lautet die Frage an die Professorin. «Als Historikerin bin ich für die Vergangenheit zuständig, nicht für die Zukunft. Deshalb kann ich diese Frage kaum beantworten. Denn wer hätte 1980 gedacht, dass die Sowjetunion schon ein Jahrzehnt später zusammenbrechen würde?» Es sei verführerisch, ex post Kausalitäten in der Geschichte zu suchen und zu finden, doch sei die Vergangenheit oftmals von Zufällen und nicht von zielgerichteten Handlungen geprägt.

Verkündete der amerikanische Politologe Francis Fukuyama nach der Wende das «Ende der Geschichte», hat sich dieses Ereignis – trotz Zusammenbruch der bipolaren Weltordnung – nicht als wirklicher «Endzustand» erwiesen. Die Demokratisierungsprozesse in Osteuropa dauern noch an. «Jede Gesellschaft braucht Zeit, sich zu entwickeln, von innen heraus. Institutionen können nicht so einfach übernommen werden», sagt die Historikerin. Wie viel Zeit dies benötige, könne nicht vorausgesagt werden.