Beethovens Buchstaben

«Ach gott – so nah! so weit! ist es nicht ein wahres HimmelsGebaüde unsre Liebe – aber auch so fest, wie die Veste des Himmels.»: Diese kunstvollen Worte schrieb Ludwig van Beethoven an eine namenlose Adressatin, die er seine «Unsterbliche Geliebte» nannte. Der zehnseitige Liebesbrief wurde nach dem Tod des Komponisten in seinem Nachlass entdeckt. Ob Beethoven ihn je abgeschickt hat, ist offen.

Beinahe 1'800 Briefe sind von Ludwig van Beethoven überliefert, die er ab seinem 17. Lebensjahr bis zu seinem Tod 1827 geschrieben hat. Sie richten sich unter anderem an Verleger, Musiker, Freunde oder Hausangestellte. Grundlegend aufbereitet wurden sie in einer in den 1990er Jahren erschienenen historisch-kritischen Gesamtedition.

Unfähiger Briefschreiber?

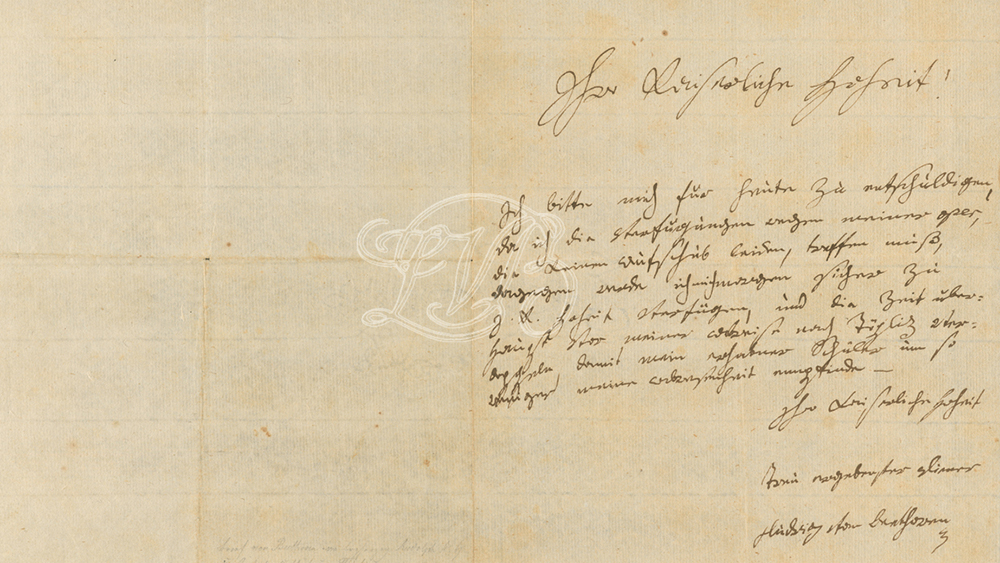

Auf den ersten Blick lassen viele Briefe den Eindruck entstehen, Beethoven sei ein eiliger, unwilliger und vielleicht auch unfähiger Briefschreiber gewesen. Wilde Kritzeleien, chaotische Rechtschreibung und abenteuerliche Formulierungen sind keine Seltenheit. Solche oberflächlichen Befunde haben zum populären Beethoven-Bild beigetragen, das von einem grossen Kontrast zwischen dem unorganisierten Alltagsmenschen und dem künstlerischen Genie ausgeht.

Die UZH-Musikwissenschaftlerin Sophia Gustorff ist überzeugt, dass es sich lohnt, die verbreiteten, klischeebehafteten Meinungen zu überprüfen. In ihrer Dissertation nimmt sie die Briefe genau unter die Lupe: Wie hat Beethoven seine Briefe in sprachlicher, rhetorischer und formeller Hinsicht gestaltet? Wie geht der Komponist mit den Schreibkonventionen seiner Zeit um? Inwiefern haben seine geistigen Interessen und die kreative Tätigkeit des Komponierens seinen Schreibstil beeinflusst?

Grosse Sensibilität

Ihre bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass sich in den Beethoven-Briefen insgesamt eine grössere Sensibilität für sprachliche Aspekte nachweisen lässt, als vielfach angenommen wurde. Zahlreiche Briefe sind sehr sorgfältig konzipiert und formuliert. Das spricht dafür, dass die uneinheitliche Rechtschreibung und die häufigen Flüchtigkeitsfehler eher der mangelnden Motivation des Briefschreibers als einem tatsächlichen Bildungsmangel angelastet werden können.

Stilistisch beherrscht Beethoven eine breite Palette an Ausdrucksweisen. In Briefen an den Erzherzog Rudolph, seinen langjährigen Kompositionsschüler und Bruder des Kaisers Franz II., pflegt er ganz bewusst eine sehr formelhafte Sprache. In Briefen an Frauen oder auch Dichter wollte er offenbar einen besonders guten Eindruck machen. Sie zeichnen sich aus durch einen zuvorkommenden Stil, modische Metaphern und ein für Beethoven ungewöhnlich sauberes Schriftbild. In Alltagsgeschäften prägen die Briefe eine einzigartige Rhetorik und ein variantenreicher Humor.

Inhaltlich decken die Briefe eine breite Palette an Themen ab - nur über sein musikalisches Schaffen äussert sich Beethoven sehr selten. «Man würde sich wünschen, mehr darüber zu erfahren, warum Beethoven ein Werk so und nicht anders komponiert hat», bemerkt Gustorff. Aber auch das kennzeichnet Beethovens Stil.

Komponiert, nicht bloss geschrieben

Wenn nicht auf der inhaltlichen, sind denn auf anderen Ebenen Bezüge zwischen Beethovens kompositorischem Schaffen und seinem sprachlichen Ausdruck zu finden? «Beethovens Sprache ist in einzelnen Briefen so gewählt, dass sie an ein kompositorisches Verfahren oder die Ausdrucksweise in seinen Werken erinnert», sagt Gustorff. So könne der sogenannte «Brief an die Unsterbliche Geliebte» bezüglich des Aufbaus und der verwendeten Bilder als eine kleine sprachliche «Komposition» gelten. Ein Kondolenzschreiben, das Beethoven einer befreundeten Gräfin zum Tode ihres Sohnes zukommen liess, lässt sich mit dem wehmutsvollen, aber doch aufrichtigen langsamen Satz einer ihr gewidmeten Sonate vergleichen.

Bei aller Qualität bezüglich Grammatik, Wortschatz oder Schreibstil zeigt die genaue Analyse auch Beethovens Grenzen auf: «Die Briefe haben kein schriftstellerisches Niveau. Es handelt sich grösstenteils um Alltagskorrespondenzen, die nicht wie etwa die Goethe-Briefe zur Publikation gedacht waren», sagt Gustorff. Durch die Analyse der Briefe beleuchtet sie eine neue Seite von Beethoven, die mit seinem Denken und Schreiben, seiner Kreativität und auch mit seiner Musik zusammenhängt. Gewisse Aspekte bleiben allerdings auch bei eingehender Beschäftigung im Dunkeln. Das Geheimnis der Identität der «unsterblichen Geliebten» hat Beethoven mit ins Grab genommen.