Wie die Schrift tanzen lernte

Tagtäglich sind wir von Schrift und Schriften umgeben: Erst recht, seit die Schrift sich aus der Horizontalen des Buches mächtig in die Vertikale von Film, Architektur und Reklame gestemmt hat, wie Walter Benjamin schon in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts festhielt: «Ehe der Zeitgenosse dazu kommt, ein Buch aufzuschlagen, ist über seine Augen ein so dichtes Gestöber von wandelbaren, farbigen, streitenden Lettern niedergegangen, dass die Chancen seines Eindringens in die archaische Stille des Buches gering geworden sind.»

Die Schrift, die uns umgibt, nehmen wir in der Regel als Trägerin von Bedeutungen wahr. Sie dient dazu, uns Gedanken, Ideen, Informationen mitzuteilen. Selten begegnet uns die Schrift als eine eigene Welt, deren Bedeutung in ihr selber liegt, und nicht darin, was sie für uns festhält.

Genau diesem Geheimnis aber geht die Ausstellung «Schrift in Bewegung – Dichter erkunden die Schrift» nach. Die von Professor Christian Kiening und Privatdozent Ulrich Johannes Beil im Rahmen der Reihe «Schrifträume» kuratierte Ausstellung im Museum Strauhof öffnet das Spannungsfeld zwischen der Vorstellung der «Welt als Schrift» und der Entdeckung der «Schrift als Welt».

«Wunder-A,B,C»

Am Anfang steht der «Griffel Gottes» – anschaulich gemacht in der Darstellung Rembrandts des Gastmahls von Belsazar, in der Gottes Wille direkt als Schrift auf der Wand erscheint. Doch den «Griffel Gottes» suchen die Autoren und Gelehrten der Aufklärung in der Natur selber, im «Wunder-A,B,C» der Welt, wie es der Hamburger Senator Barthold Heinrich Brockes in seinem Gedicht «Die Welt» formuliert.

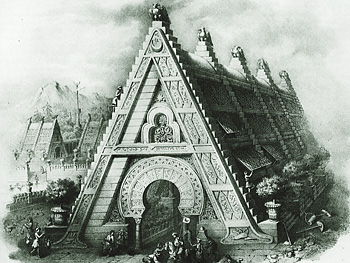

Dieses «A,B,C» kann nicht nur in Buchstaben aufgezeichnet werden, wie dies Antonio Basoli in seinem Architektur-Alphabet versucht. Gesucht werden auch andere Chiffren und Aufzeichnungssysteme, mit denen sich das «Buch der Natur» unmittelbarer festhalten lässt: So ist eine Seite aus der «Akustik» des Physikers und Astronomen Ernst Florens Friedrich Chladni zu sehen, die eine Art Alphabet des Klanges zeigt. Chladni machte Schallwellen als Schwingungen im Sand auf Glas- oder Metallscheiben sichtbar und hielt die Muster in seinem Buch fest.

Magie der Linien

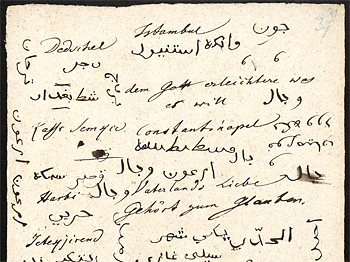

Zeichnen statt beschreiben: dieser Methode bediente sich schalkhaft Laurence Sterne in seinem Roman «The Life and Opinions of Tristam Shandy, Gentleman», wenn er etwa dem Leser den mäandrierenden Erzählfluss anschaulich macht, oder das Fuchteln eines Stockes mit einer Schlangenlinie wiedergibt. Der «Magie der Linien» erliegt auch Goethe, der Heinrich Friedrich von Dietz' «Denkwürdigkeiten von Asien II» zum Anlass nahm, «zu Scherz und Ernst orientalische mir vorliegende Manuscripte so nett als möglich ... nachzubilden.»

Damit beginnt sich die Grenze zwischen Schrift und Bild zu öffnen und das 19. Jahrhundert kennt eine ganze Reihe von «Bilderschreibern», zu denen die Ausstellung besonders schöne Exponate bereit hält. Faszinierend etwa die Manuskript-Seite zur «Mappe des Urgrossvaters» von Adalbert Stifter. In ihr werden Text, Streichungen und Ergänzungen zur eigentlichen Schrift-Malerei. Eine Augenweide auch Gottfried Kellers Berliner Schreibunterlage, in der Keller seine unerwiderte Liebe zur Verlegerstochter Betty Tendering mit endlosen Wort- und Schriftspielereien beschwört.

«Du musst Caligari werden»

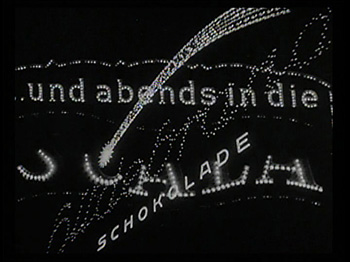

Ist die Schrift hier durch den Schreibfluss des Dichters in Bewegung – ein Motiv, das die Surrealisten in der ercriture automatique weiter entwickeln – so lernen die Buchstaben und Wörter mit der Erfindung des Films tatsächlich tanzen. Sei es das Benjamin'sche «Gestöber der Lettern», das Walter Ruttmann in seiner Bilder-Sinfonie über Berlin 1927 in Reklametafeln und Leuchtschriften festhält. Sei es Unheil verheissend, wie das Menetekel Belsazars, in Robert Wieners Film «Das Cabinet des Dr. Caligari», in dem der Aufruf «Du musst Caligari werden» den Irrenhausdirektor verfolgt und in den Wahnsinn treibt.