Wo die Rigi das Zentrum der Welt ist

Bezahlen wir mit Banknoten oder weisen wir am Flughafen unseren Pass vor, so vertrauen wir auf Schriftstücke, die weit über ihre Materialität hinaus Autorität und Bedeutung ausstrahlen. Zwar sind es nicht gerade «Heilige Bücher», derer wir uns bedienen, aber durchaus «mächtige Zeichen», die uns Einlass in ein fremdes Land oder den Erwerb von Waren ermöglichen.

Wie kommt es aber dazu, dass Schriftstücke derartige Ausstrahlungskraft erhalten? Die Ausstellung «Heilige Bücher und mächtige Zeichen – Schrift in Szene gesetzt» in der Zentralbibliothek Zürich präsentiert anhand prächtiger und profaner Handschriften aus dem 6. bis 19. Jahrhundert, mit welchen Mitteln aus Artefakten wirkungsvolle Bedeutungsträger werden.

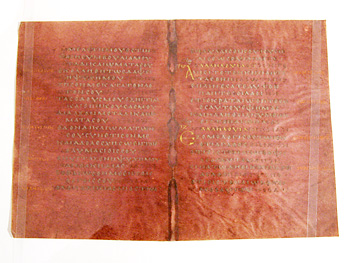

Purpur, Gold und Silber

Grösse, Prunk und Pracht des Materials sind eine Möglichkeit, Schriften mit Bedeutung aufzuladen. Im Rahmen der Ausstellung sind deshalb einige der Schätze der Handschriftenabteilung der Zentralbibliothek zu bewundern. Dazu gehört der älteste Codex der Sammlung, der so genannte Zürcher Purpurpsalter aus dem 6. Jahrhundert, eine von sieben erhaltenen griechischen Purpurhandschriften. Auf dem Purpur gefärbten Pergament sind Psalmen in Gold- und Silbertinte geschrieben – edelste Materialien also, die Ausstrahlung und Anspruch des Kodex machtvoll dokumentieren.

Ein wahres Schatzkästchen ist der in einer unscheinbaren Blechdose steckende Miniaturkoran von gerade mal knapp vier Zentimetern Durchmesser. Jede Seite des Korans ist jedoch mit einem blau-goldenen Rahmen aufwändig verziert, die Schrift mikroskopisch klein, doch von höchster Präzision. Unabhängig von der Grösse spiegelt die reiche Ausstattung die Bedeutung der Schrift. Die kleine Dose ermöglicht es dem Träger, die mächtigen Worte als Schutz und versteckte geistige Kraft jederzeit auf sich zu tragen.

Göttliche Namensliste

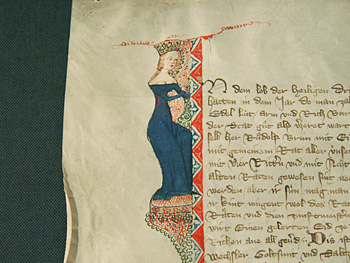

Gegen diese Prachthandschriften, zu denen auch das kunstvoll illustrierte «Goldene Buch» (Liber Aureus) aus dem Kloster Pfäfers gehört, mögen die Kodices im zweiten Teil der Ausstellung eher profan wirken. Sie erlangen ihre Bedeutung nicht durch überwältigende Materialität, sondern durch ihre Rolle, die sie sie in religiösen oder politischen Ritualen einnehmen.

Wahllos und weder mit besonderer Sorgfalt noch Ordnung eingetragen muten etwa die Namen im Reichenauer Verbrüderungsbuch aus dem 11. bis 16. Jahrhundert an. Indem es die Namen von Verstorbenen mit den noch Lebenden verband, schuf das Verbrüderungsbuch eine Verbindung zwischen der irdischen Gegenwart und der himmlischen Heilsvorstellung. Der Eintrag ins Verbrüderungsbuch ging einher mit der Hoffnung, dadurch ebenfalls ins himmlische Liber vitae Gottes aufgenommen zu werden, das am Tag des Jüngsten Gerichts geöffnet wird.

Zerschnittene Verträge

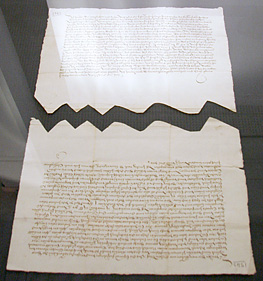

Mit der Verwendung von bestimmten Schriftstücken in politischen oder religiösen Ritualen wurden oft Herrschafts- und Rechtsansprüche geltend gemacht oder bestätigt. Davon zeugen in der Ausstellung etwa der der «Zweite Geschworene Brief» aus Zürich, kirchliche Jahrzeitenbücher, Stadtrechtsurkunden und so genannte Chirographen.

Letztere, eine besondere Form von Vertragsurkunden wurden in doppelter Ausführung auf einen grossen Pergamentbogen geschrieben. Dieser wurde danach entlang einer unregelmässig gezackten Linie zerschnitten, so dass jede Vertragspartei eine Ausfertigung des Vertrags besass. Bei Streitigkeiten konnte durch das Zusammenfügen der beiden Teile die Echtheit und Korrektheit belegt werden.

Nicht durch Pracht oder Performanz, sondern durch die Anlehnung an spezifische Darstellungsformen und Konventionen schöpfen die Ausstellungsstücke im dritten Teil ihre Bedeutung und Autorität. Ein besonderes Schmuckstück unter den zahlreichen Beispielen ist etwa ein Autograph von Giovanni Boccaccio aus der Biblioteca Medicea Laurenziana in Florenz. Der Autor des Decamerone versah darin seine frühe Dichtung Teseida delle Nozze d'Eemilia im Stile kanonischer Texte und Klassiker mit Glossen. Dadurch rückte er seinen eigenen Text selbstbewusst in die Nähe dieser autoritativen Textformen.

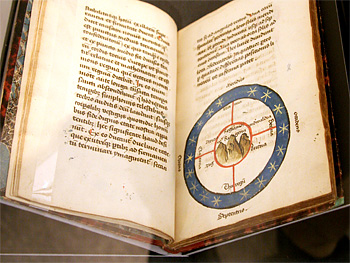

Rigi als Zentrum der Welt

Auf eine durch die formale Gestaltung gleichsam geliehene Heilswirkung zählt auch die erste Karte der Eidgenossenschaft von Albrecht von Bonstetten aus dem Jahr 1480. Basierend auf der aus frühmittelalterlicher Zeit stammenden Darstellungsform der Mappa mundi zeichnet Albrecht von Bonstetten die Eidgenossenschaft als Kreis, in dessen Mitte die Rigi den Platz Jerusalems als Zentrum christlicher Weltkarten einnimmt.

Damit wird der Eidgenossenschaft über die Verbindung zur Mappa mundi eine heilsgeschichtliche Dimension eingeschrieben. Unfreiwillig offenbart die Karte dabei einen unerwarteten Bezug zur Gegenwart. Der als Himmelszelt um die Karte gezogene blaue Kreis mit den gelben Sternen lässt an die europäische Flagge denken. Die Schweiz als das gelobte Land inmitten Europas: In vielen Köpfen noch immer ein mächtiges Zeichen mit höchster Aktualität.