«Solidarität schafft eine Win-Win Situation»

Im Moment erleben wir eine grosse Solidarität mit der Ukraine und ukrainischen Flüchtlingen. Wenn wir zurückschauen: Wann gab es zum letzten Mal ein vergleichbares Ereignis?

Christian Koller: 1999, als aus dem Kosovo etwa 30'000 Flüchtlinge in die Schweiz kamen. Dieser Konflikt hat sich zuvor jedoch über Jahre hingezogen und es kamen schon davor jedes Jahr ein paar Tausend Menschen aus dem Kosovo in die Schweiz. Weiter zurück liegen die Fluchtbewegungen aus der Tschechoslowakei 1968 und Ungarn 1956, als jeweils rund 12'000 Menschen in die Schweiz flüchteten. In beiden Fällen war die Solidarität vergleichbar mit heute.

Im Falle des Kosovo war es anders?

Koller: Dieser Konflikt war komplexer und zog sich über Jahre hin, bis er dann 1999 eskalierte. Es war deshalb nicht der gleiche Schock wie der Einmarsch der Sowjet-Armee in Ungarn und der Tschechoslowakei.

Ist das vergleichbar mit der Invasion in die Ukraine?

Koller: Von der Wirkung auf die Öffentlichkeit in der Schweiz sicher. Einerseits sehen wir die humanitäre Katastrophe, die sich in unserer Nähe abspielt. Andererseits schockiert uns das Ereignis selbst, das diese Katastrophe ausgelöst hat. Im Kalten Krieg spielte der Antikommunismus bei der Wahrnehmung der Ereignisse eine wichtige Rolle. Die Besetzung Ungarns und der Tschechoslowakei liess sich gut einordnen in die Wahrnehmung der Sowjetunion als Feindbild und des Kommunismus als feindlicher Ideologie, die zur Unterdrückung der Länder in ihrem Machtbereich diente. Heute gibt es wieder ein Wahrnehmungsmuster, das von einem Ost-West-, Demokratie versus Autokratie-Gegensatz geprägt ist. Wie 1956 und 1968 sehen wir in Russland ein diktatorisches Regime, das einen Krieg vom Zaun bricht.

Die Haltung der UZH in der aktuellen Krise ist, alles zu tun, was möglich ist, um ukrainischen Forschenden und Studierenden zu helfen. Konnten Flüchtlinge in der Vergangenheit stets mit der gewissermassen bedingungslosen Solidarität der UZH rechnen?

Koller: Über weite Strecken der Geschichte der UZH war das der Fall. Das geht zurück bis in die Gründungszeit der UZH von 1833. Sie war ein Produkt der liberalen Revolutionen, die 1830 in verschiedenen Ländern ausbrachen, meist jedoch scheiterten. Die gescheiterten Revolutionen führten zu einer grossen Zahl von Flüchtlingen, wie dann noch einmal 1848. Aus dem deutschsprachigen Raum kamen viele von ihnen in die Schweiz, einige auch an die UZH. Der bekannteste war wohl der Schriftsteller Georg Büchner, der sich 1836 für Naturgeschichte habilitierte, aber wenige Monate später verstarb. Manche dieser 1830er- und 1848er-Flüchtlinge haben an der UZH Dozenturen und Professuren übernommen.

Wie sieht es in neuerer Zeit aus?

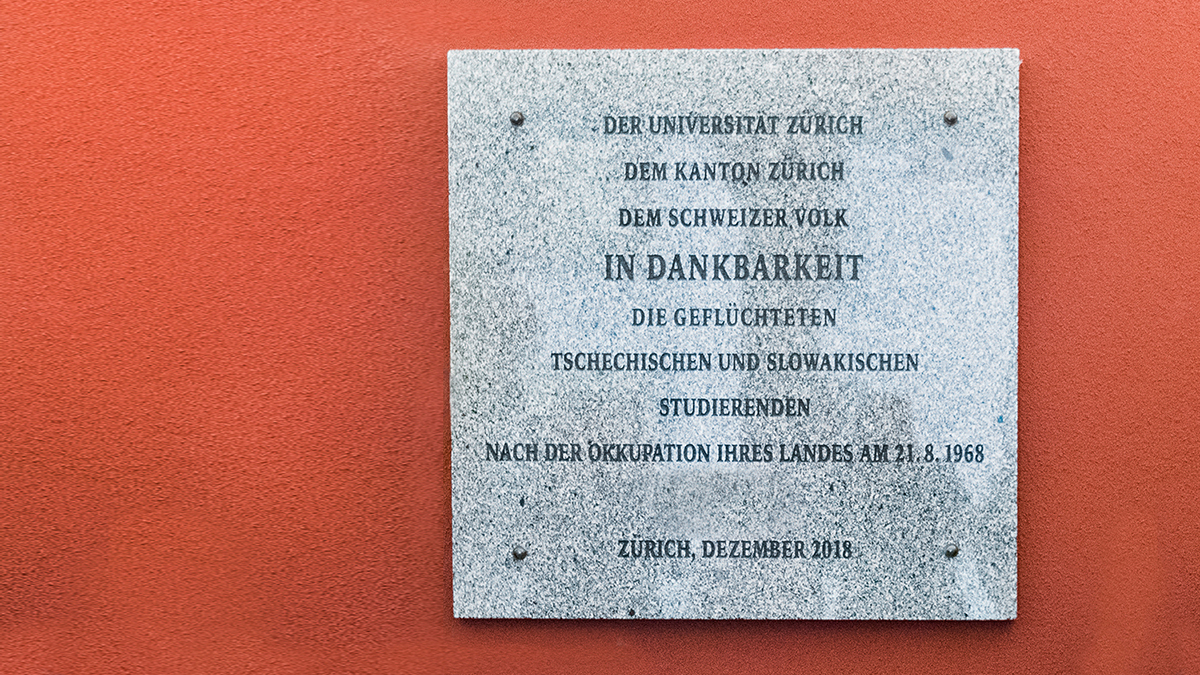

Koller: Für die Flüchtlinge, die 1956 und 1968 aus dem Ostblock in die Schweiz kamen, wurde viel getan, auch an der UZH. So wurde etwa Geld gesammelt. Nach dem Einmarsch in Ungarn beispielsweise bezahlten alle Studierenden an der UZH während zehn Jahren zugunsten ungarischer Studierender einen Zuschlag auf ihre Semestergebühren. Verschiedene Akademiker, die Ungarn und die Tschechoslowakei verlassen mussten, konnten ihre Karriere an der UZH fortsetzen. Heute erinnern zwei Tafeln im Hauptgebäude der UZH, die später von Flüchtlingen gestiftet wurden, an diese Solidarität. Die Gedenktafel zur Niederschlagung des Prager Frühlings wurde 2018 enthüllt.

Weniger solidarisch waren die Schweiz und die UZH in den 1930er-Jahren und während des Zweiten Weltkriegs gegenüber jüdischen Flüchtlingen, wie etwa Silvia Bolliger in ihrer Dissertation «Im Zeichen der Nationalisierung» zeigt. Weshalb?

Koller: Diese Zeit wirft einen Schatten auf das Verhalten der UZH gegenüber Flüchtlingen, weil sie sich weit weniger solidarisch zeigte als gegenüber anderen Fluchtbewegungen. Jüdische Flüchtlinge wurden zwar als Studierende aufgenommen, aber man hatte ihnen gegenüber Vorurteile. Es gibt aus dieser Zeit auch keine geflüchteten Dozierenden aus Deutschland, die an die UZH berufen wurden.

Das ist auch deshalb erstaunlich, weil die Vermittlungsstelle für geflüchtete deutsche Hochschullehrer 1933 in Zürich gegründet wurde und deutsche Dozierende etwa in die USA, nach Grossbritannien oder in die Türkei vermittelte. Zudem haben sich in dieser Zeit keine deutsch-jüdischen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler an der UZH habilitiert. Viele Interessenten wurden frühzeitig abgewimmelt. In einem bekannten Fall wurde jemand, der ein Habilitationsgesuch stellen wollte, von der Fremdenpolizei kurzerhand ausgeschafft.

Wurden andere Gruppen ausländischer Studierender in dieser Zeit besser behandelt?

Koller: Ja. Für die internierten polnischen Soldaten etwa gab es in der Schweiz drei Hochschul- und ein Gymnasiallager. Das Hochschullager in Winterthur wurde von der UZH und der ETH betreut. Das bedeutete, dass die Dozierenden nach Winterthur fuhren und dort Vorlesungen hielten. Gegen Ende des Krieges wurde den Internierten dann erlaubt, nach Zürich an die Vorlesungen zu kommen.

Weshalb gab es diese Ungleichbehandlung?

Koller: Die Internierten hatten einen anderen Status und waren völkerrechtlich geschützt. Die Behandlung der jüdischen Akademiker entspricht der grundsätzlichen Haltung der Schweiz gegenüber jüdischen Flüchtlingen, die nicht willkommen waren. Zwischen 1942 und 1944 war die Schweizer Grenze für sie sogar ganz gesperrt. Sie durften nicht einreisen – auf dem Höhepunkt des nationalsozialistischen Völkermords.

Spiegelt sich darin ein latenter Antisemitismus?

Koller: Die offizielle Haltung, die 1942 dann von Bundesrat Eduard von Steiger formuliert wurde, war bereits in den 1930-Jahren, das Boot sei voll und man könne keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Auch Exponenten der UZH vertraten diese Auffassung. Das richtete sich jedoch vor allem gegen jüdische Flüchtlinge und war Ausdruck des weit verbreiteten Antisemitismus in dieser Zeit. Eine Argumentationslinie war, man sei zwar nicht antisemitisch, aber es müsse dafür gesorgt werden, dass es in der Schweiz nicht zu viele Juden gebe. Was selbstverständlich eine antisemitische Aussage ist.

Bekannt ist auch, dass etwa deutsche Professoren an den Schweizer Hochschulen von der deutschen Botschaft unter Druck gesetzt wurden, keine jüdischen Assistenten anzustellen. Es wurden an der UZH auch keine Juden mehr berufen oder befördert. Dabei gibt es vorher eine lange Tradition jüdischer Dozierender. Zwei von ihnen wurden 1864 bzw. 1902 auch Rektoren der UZH. In den 1930er-Jahren kommt es da zu einem Traditionsbruch. Bekannt ist in diesem Zusammenhang auch, dass es an der UZH Exponenten der faschistischen Fronten-Bewegung gab. So war etwa Robert Tobler, der Gründer der Neuen Front, Redaktor des «Zürcher Studenten».

Wie ist es in der Vergangenheit Flüchtlingen ergangen, die hier ihre akademische Ausbildung fortsetzen konnten?

Koller: Für die Polen etwa wurde es kompliziert, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Sie hätten damals eigentlich nach Polen zurückkehren müssen, das mittlerweile jedoch kommunistisch war. Einige sind zurückgekehrt, andere sind im Westen geblieben und haben zum Teil internationale Karrieren gemacht. Die Ungarn und später die Tschechoslowaken blieben in der Schweiz oder setzten ihre Karrieren in anderen westlichen Ländern fort.

Wenn man zurückschaut: Was ist aus der Solidarität entstanden?

Koller: Solidarität hat immer eine Win-Win-Situation geschaffen. Die Flüchtlinge konnten hier studieren, die UZH hatte davon nicht nur einen Imagegewinn und schöne Gedenkstafeln. Manche sind an der UZH geblieben und haben verschiedene Fächer weitergebracht.

Ein Beispiel dafür sind Vater und Sohn Borbély. Diese Familie flüchtete 1944 aus Ungarn, als deutsche Truppen das Land besetzten und die SS die Fabrik übernahm, in der Franz Borbély als Werkarzt arbeitete. In der Schweiz musste er dann neu anfangen und wurde zu einem Pionier der Toxikologie und Titularprofessor an der UZH. Sein Sohn Alexander Borbély hat Karriere als Pharmakologe und Schlafforscher gemacht und war Prorektor der UZH. Akademiker, die als Flüchtlinge an die UZH kamen, sind darüber hinaus gute und loyale Botschafter für die UZH in der Gesellschaft.