Von Irland bis Belarus

Am 20. September beginnt an der UZH das Herbstsemester und damit starten auch die beliebten Vorlesungsreihen, die jetzt wieder mehrheitlich vor Ort stattfinden werden. Das Themenspektrum der Ringvorlesungen ist breit ausgerichtet und greift aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen auf.

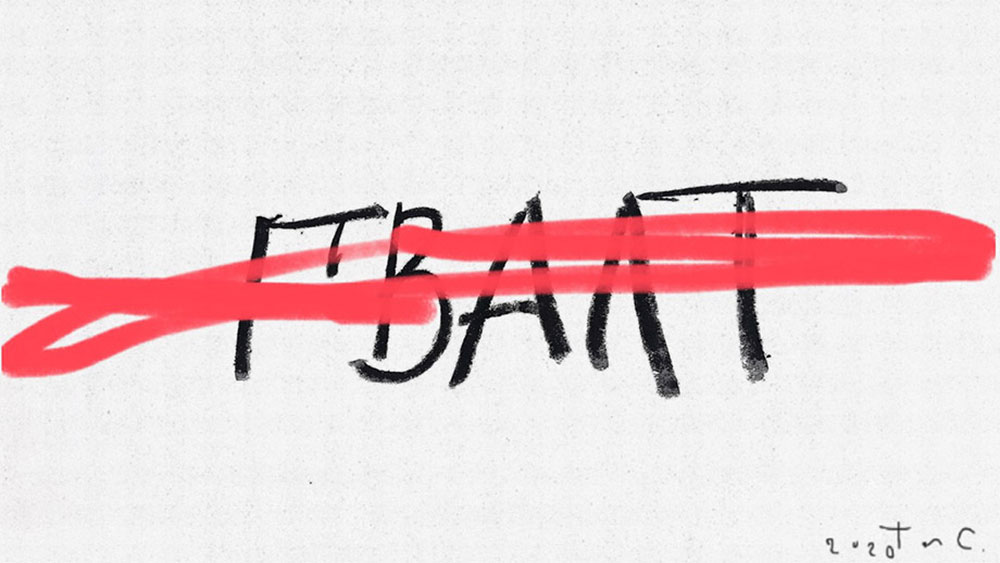

Belarus bewegt

Seit der Präsidentschaftswahl im Sommer 2020 demonstrieren Belarussinnen und Belarussen gegen Wahlfälschung, staatliche Gewalt und für Meinungsfreiheit. Eine unter ihnen, die Oppositionsaktivistin Maria Kolesnikowa, wurde kürzlich zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Terror des Regimes hat den Blick auf Belarus verändert. Die Ringvorlesung des Slavischen Seminars ordnet die aktuellen politischen Ereignisse historisch, philosophisch und politisch ein und analysiert sie mit Hilfe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Künstlern aus Belarus und der deutschsprachigen Osteuropaforschung. Im Fokus stehen dabei die gesellschaftlichen Entwicklungen nach 1989, unter anderem die Rolle der Zivilgesellschaft, der Medien, der Mehrsprachigkeit, der Künste und der Nachbarn nach dem Zerfall der Sowjetunion bis heute.

Irlands Position in der Welt

Die irische Geschichte ist geprägt von Begegnungen mit Grossbritannien, Europa und der übrigen Welt. In jüngster Zeit haben die Folgen des wirtschaftlichen Aufschwungs und Niedergangs der 1990-er und 2000-er Jahre sowie die Herausforderung des Brexit eine Neudefinition der globalen Position des Landes erzwungen. In der in Englisch geführten Vortragsreihe wird die lange und faszinierende Geschichte Irlands neu beleuchtet – beispielsweise aus soziologischer, sprachwissenschaftlicher oder literarischer Perspektive.

Architektur und Sprache

Die wechselseitige Bedeutung von Sprache für Architektur und von Architektur für Sprache thematisiert die Ringvorlesung der Kommission UZH Interdisziplinär. So muss, wer Architektur schafft, verkauft oder sie öffentlich nutzen will, auch in einer gewissen Weise über sie reden oder schreiben. Und wer schreibt oder spricht, tut dies häufig in einem architektonisch gestalteten Raum und unter dem Eindruck und den Bedingungen dieses Raums. Welchen Einfluss haben Räume auf unser Sprechen? Diese und weitere Fragen beantworten Forschende, Journalisten sowie Architektinnen und Architekten aus ihrer Warte.

Was ist der Mensch?

Die Frage, was uns Menschen ausmacht, ist grundlegend für die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften und für die Ethnologie im Besonderen. Einerseits bauen diese Fächer auf der Unterscheidung des Menschen von Tieren, Pflanzen, Dingen oder Maschinen auf. Andererseits haben diese Disziplinen die Vormachtstellung des Menschen und damit die anthropozentrische Sichtweise auch immer wieder kritisiert. Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Fachs Ethnologie an der UZH bespricht diese Vorlesungsreihe aktuelle wissenschaftliche Ansätze, wie «der Mensch» heute zu denken ist.

Abweichung im Judentum

Der jüdischen Kultur wird eine aussergewöhnliche Debattenfreudigkeit nachgesagt – von Fragen der Lebensgestaltung bis hin zur Bestimmung dessen, was «Jüdischsein» bedeutet. Das Judentum gibt es nur in Varianten. Gleichwohl gibt es den Typus des jüdischen Häretikers; und gleichwohl spricht man seit dem 19. Jahrhundert von einer jüdischen Orthodoxie, die sich als «rechtgläubige» Gegenbewegung zur jüdischen Moderne ausbildete. Wie und wer zog in der Geschichte des Judentums die Grenzen zwischen dem «eigentlich Jüdischen», dem «gerade noch Jüdischen» und dem «nicht mehr Jüdischen»? Antworten darauf erhalten Interessierte im Zuge der Ringvorlesung.

Fremdbestimmung und Selbstbestimmung

Gibt es ein Anrecht auf Selbstbestimmung in der Corona-Pandemie? Wie fremd- bzw. selbstbestimmt ist man am Lebensende? Die Gegensatzwörter «Fremdbestimmung» und «Selbstbestimmung» sind leitgebend für die Vorlesungsreihe der fortgeschrittenen Lehrenden und Forschenden. Fachwissenschaftlerinnen -wissenschaftler aus der Pädagogik, Klassischen Philologie, Theologie, Informatik, Philosophie, Politik, Medizin, Musik und Soziologie, loten die Antonyme in Bezug auf ihr jeweiliges Fachgebiet aus.

Was ist jetzt?

Die Ringvorlesung «Kulturanalyse Jetzt!» des Studienprogramms Kulturanalyse legt ihren Fokus auf die Jetztzeit und analysiert kulturelle Zeitphänomene oder Ereignisse aus Politik und Gesellschaft. Die Leitfragen sind: Wie und mit welchen Mitteln kann Gegenwart erfasst werden? Welche Techniken und Konzepte liefern die unterschiedlichen Disziplinen für die Gegenwartsanalyse? Die Beiträge – in Form von Vorträgen und Gesprächen mit Gästen – beantworten diese Fragen exemplarisch von den vielfältigen disziplinären Standpunkten her, die für die Kulturanalyse relevant sind. Dadurch eröffnen sich Perspektiven, die helfen, sich in der Gegenwart zu orientieren.

Sinne im Mittelalter

Von Sinnfindung und Sinngebung, zu Sinnlichkeit bis hin zu Übersinnlichem: Referentinnen und Referenten der Ringvorlesung des Kompetenzzentrums «Zürcher Mediävistik» spüren der Rolle von Wahrnehmungsformen in Literatur, Kultur und Religion im Mittelalter nach. Sie geben einen Einblick, inwiefern sich Beobachtungen zur vormodernen Wahrnehmung unterscheiden oder an ganz bestimmte Zusammenhänge gebunden sind. Nicht zuletzt gibt das Nachdenken über Sinneseindrücke in den mediävistischen Disziplinen Aufschluss über das Verständnis von Körper und Körperlichkeit.

Relevanz? Relevanz!

Der Begriff «Relevanz» hat sich in den letzten Jahrzehnten zum wissenschaftspolitischen Schlüsselkonzept ebenso entwickelt wie zum polemischen Schlachtruf. Dabei fand eine Verschiebung der Bedeutung statt: vom zunächst juristischen Begriff («zu berücksichtigende Beweise)», über «(ge)-wichtig» bis hin zu einem Priorisierungskriterium – im Sinne von «systemrelevant». Die Ringvorlesung der Initiative Geisteswissenschaften hinterfragt dieses wissenschaftspolitische Schlüsselkonzept kritisch und zeigt dessen gesellschaftlichen Einfluss auf. Jede Vorlesung wird von zwei Dozierenden, jeweils von der Freien Universität Berlin und der UZH, gehalten.