Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

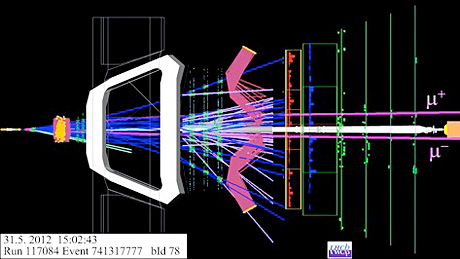

Das «Large Hadron Collider beauty-Experiment» (LHCb) am CERN versucht zu ergründen, was nach dem Urknall geschah: Was erlaubte der Materie, zu überleben und unsere heutiges Universum zu bilden? Antworten auf diese Fragen suchen die beteiligten Wissenschaftler vor allem, indem sie das Verhalten von Elementarteilchen beobachten.

An einem Symposium in Kyoto konnten sie gestern bekannt geben, dass zum ersten Mal der Zerfall eines so genannten Bs-Mesons mit einer Sicherheit von mehr als 99.9 Prozent nachgewiesen und seine Häufigkeit bestimmt werden konnte. Mesonen sind instabile subatomare Teilchen, aufgebaut aus einem Quark-Antiquark-Paar.

Dem beobachteten Zerfall kommt eine zentrale Bedeutung zu in der Suche nach Physik, die nicht im Standardmodell der Teilchenphysik enthalten ist: Die Häufigkeit des beobachteten Zerfalls ist ein Indikator für bis anhin unbekannte Teilchen und Wechselwirkungen.

Das Standard-Modell der Teilchenphysik beschreibt die Grundbausteine der Materie und ihre Wechselwirkungen. Dennoch beantwortet das Modell zahlreiche offene Fragen nicht, wie zum Beispiel die Herkunft der Dunklen Materie oder die grundlegende Beschreibung der Gravitation. Hier könnten seltene Zerfälle, wie der jetzt beobachtete, Hinweise auf die Herkunft dieser Phänomene liefern.

Langwährende Suche

Seit fast 25 Jahren haben zahlreiche Experimente nach dem Zerfall eines Bs-Mesons in zwei Myonen gesucht. Zuerst am Large Electron Positron Collider (LEP), dem Vorgänger des LHC, danach an Experimenten am Tevatron in den USA.

Seit der Inbetriebnahme des LHC versuchen nun die drei Experimente ATLAS, CMS und LHCb am Large Hydron Collider (LHC) den Zerfall zu messen. Insgesamt sind bis jetzt rund 300 Milliarden Bs-Mesonen in den Proton-Proton-Kollisionen am LHC entstanden.

Dieser grosse Aufwand erstaunt nicht: Gemäss theoretischen Berechnungen liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bs-Meson, in zwei Myonen zu zerfallen, bei rund drei zu einer Milliarde. Ein solcher Zerfall ist damit rund 35-mal unwahrscheinlicher als sechs Richtige im Schweizer Zahlenlotto zu tippen.

Effekte, die nicht durch das Standard-Modell beschrieben werden, können diese Wahrscheinlichkeit signifikant verändern. Der jetzt gemessene Wert liegt sehr nahe bei der Voraussage des Standardmodells, ist jedoch noch mit grossen statistischen Unsicherheiten behaftet. Somit kann man daraus noch keine Hinweise für bis jetzt unbekannte Physik sehen. Mit den zusätzlichen Daten, die bis Ende Jahr am Largo Hadron Collider aufgezeichnet werden, wird sich die Präzision der Messung in naher Zukunft weiter vergrösseren.