Bullingers Schatz ist online

Heinrich Bullinger (1504–1575) scheint gewusst zu haben, dass die bewegte Zeit der Reformation und Gegenreformation es wert war, dokumentiert zu werden. Als Nachfolger von Huldrych Zwingli setzte er sich bei der Obrigkeit und in der Öffentlichkeit für seine reformierten Überzeugungen auf allen möglichen Kanälen ein: in engagierten Predigten im Grossmünster, mit öffentlichen exegetischen Vorlesungen, in zahlreichen Schriften gegen den römischen Katholizismus, aber auch mit Anleitungen zu praktischen Fragen wie das Eheleben oder die Krankenseelsorge.

Briefwechsel mit tausend Personen

Daneben pflegte Bullinger 52 Jahre lang einen regen Briefwechsel mit rund tausend Personen, unter anderem mit Pfarrern, Politikern, Fürsten und Gräfinnen in Europa und der Schweiz, aber auch mit Verwandten und Bekannten.

Von wichtigen Briefen fertigte Bullinger Abschriften an. Auch bemühte er sich nach dem Tod einzelner Korrespondenten, Briefe aus ihrem Nachlass zurückzuerhalten. Offenbar war es für seine Amtsführung von Vorteil, «wichtige Schriftstücke griffbereit zu haben», wie der Editionswissenschaftler und Bullinger-Spezialist Rainer Henrich schreibt.

So hinterliess Bullinger bei seinem Tod 1575 rund 12'000 Briefe, davon hatte er rund 2000 selbst verfasst, 10'000 waren ihm zugeschickt worden. Wären alle von ihm geschriebenen Briefe erhalten, dürfte der Gesamtumfang der Korrespondenz bei über 20'000 Stück liegen, schätzt Tobias Jammerthal, UZH-Professor für Kirchen- und Theologiegeschichte. «Aber auch so handelt es sich um den umfangreichsten erhaltenen Gelehrtenbriefwechsel aus der Schweiz im 16. Jahrhundert.»

Bullinger Digital

Trotz seines grossen geistigen Vermächtnisses ist Bullinger im Laufe der Jahrhunderte etwas in Vergessenheit geraten. Das könnte sich nun ändern. In den letzten fünf Jahren hat das Institut für Computerlinguistik der UZH die Bullingerbriefe digital aufbereitet, seit diesem Sommer ist das Projekt nun abgeschlossen.

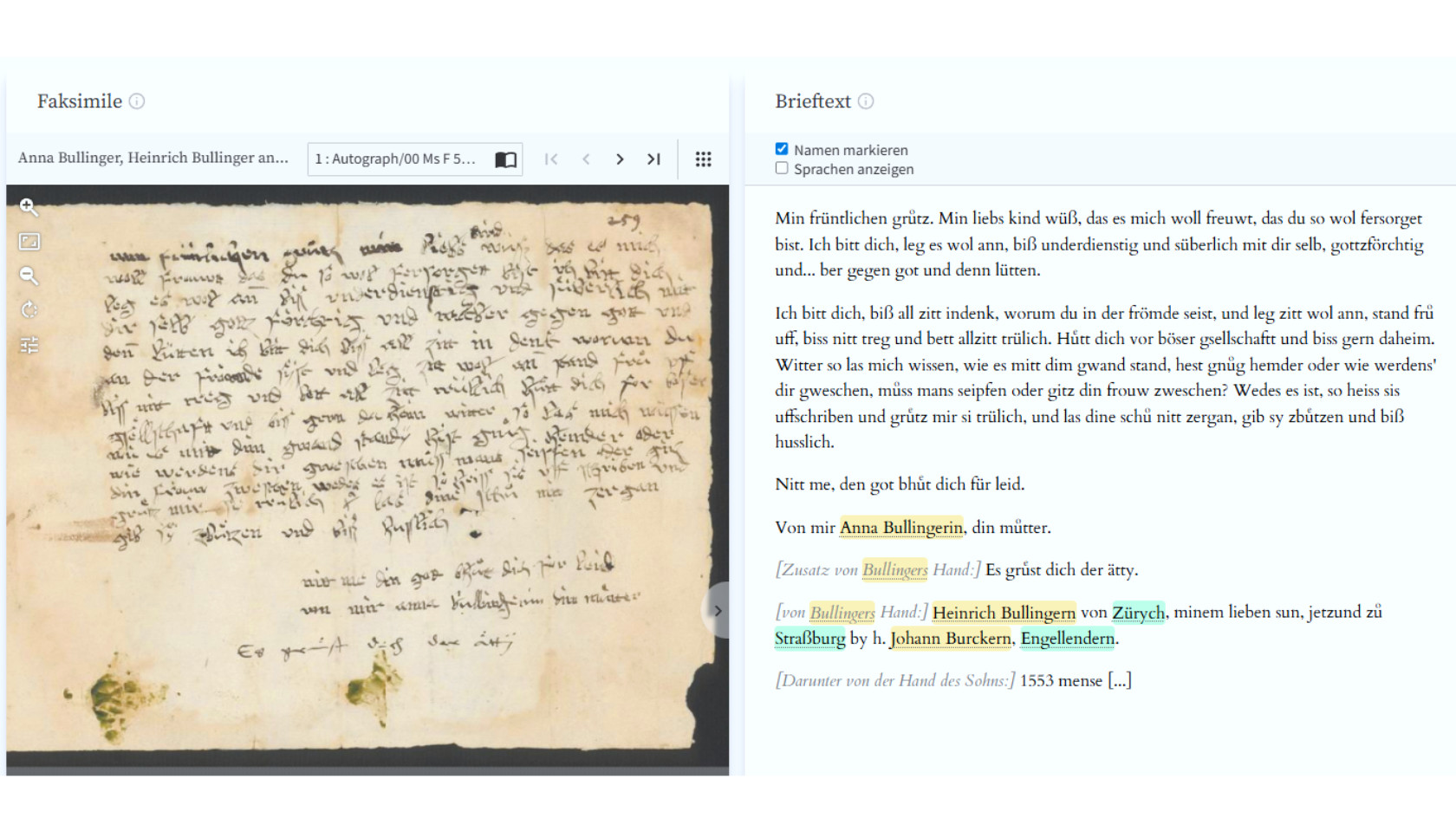

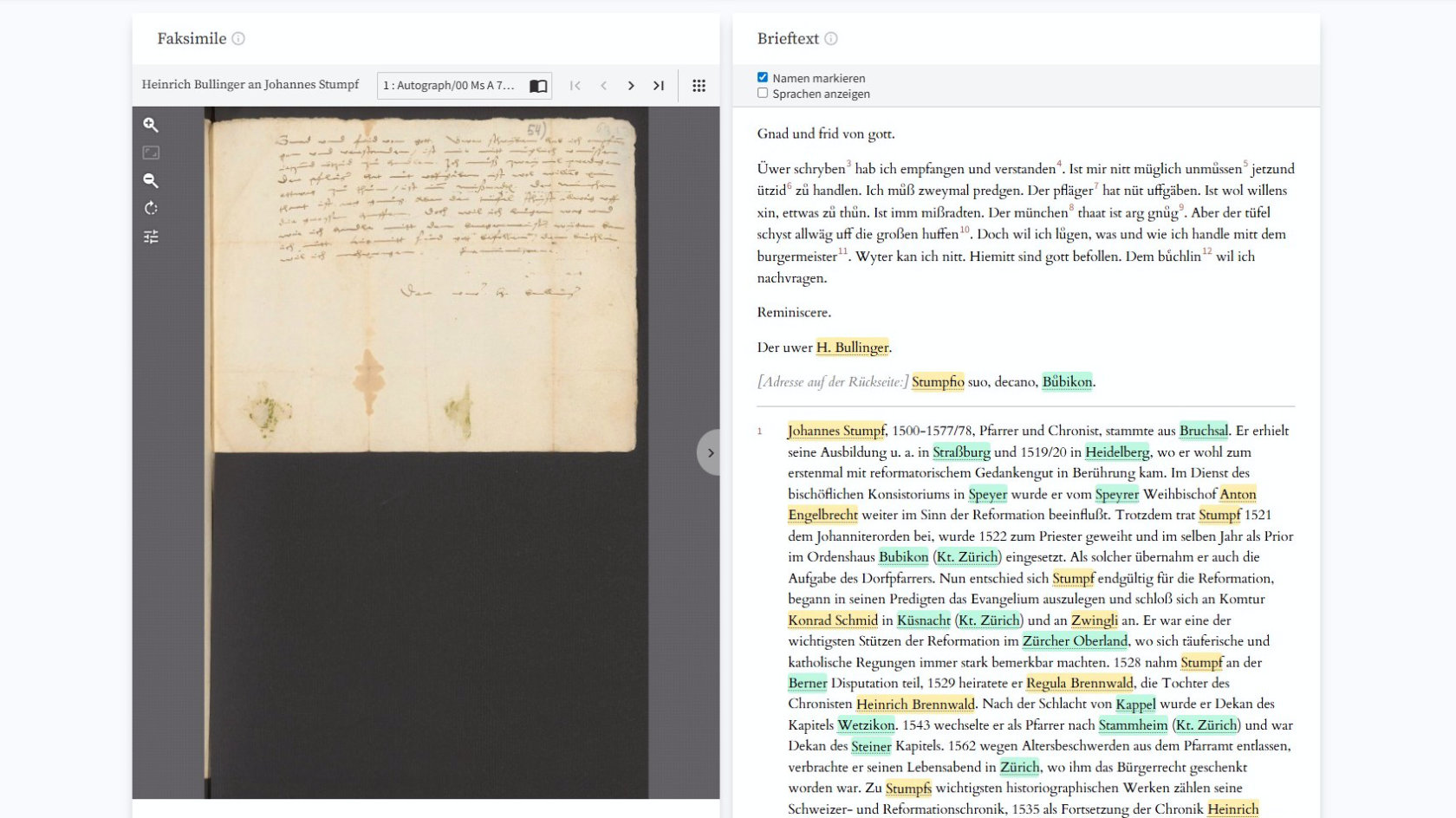

Wegen der Breite der Themen, die in den Briefen behandelt werden, ist die Korrespondenz nicht nur für Theolog:innen oder Sprachwissenschaftler:innen interessant, sondern auch für allgemein historisch Interessierte, für Zitatsuchende oder Jubiläumsredner:innen. «Man kann gar nicht abschliessend erfassen, was in den Bullingerbriefen alles verborgen ist», sagt Patricia Scheurer, Co-Leiterin des Projekts «Bullinger Digital 2.0». Dank Volltextsuche kann man den riesigen Fundus gezielt durchsuchen – von A wie Abendmahl über P wie Pest und W wie Widerstand bis Z wie Zwingli. Und dank automatischer Verschlagwortung kann man die Briefe auch sprachübergreifend nach Themen aufrufen.

Neuer Schub dank Digitalisierung

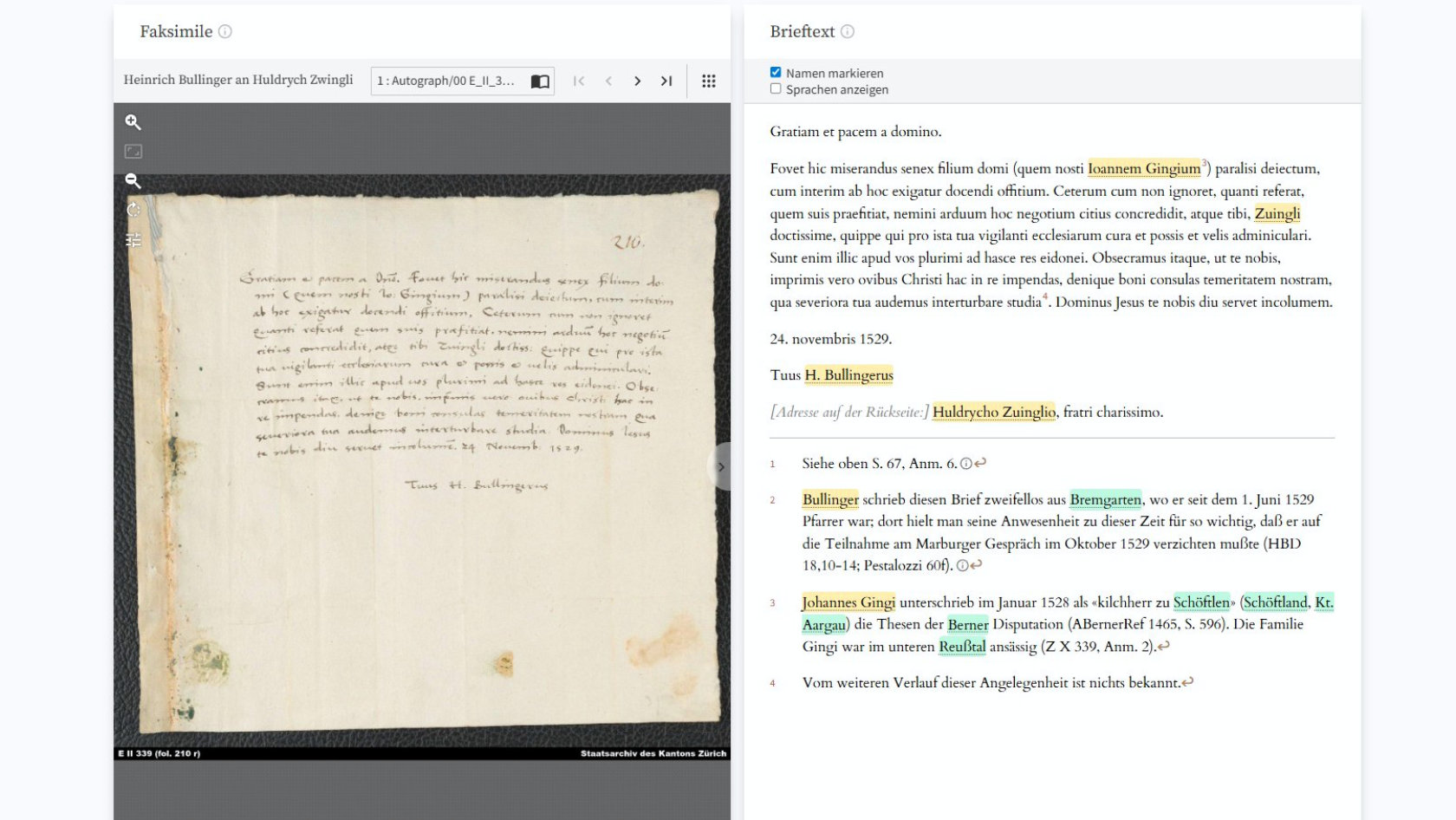

Das Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte der UZH begann bereits in den 1970er-Jahren mit der Edition der Bullingerbriefe. Bis heute wurden von den Editor:innen über 3100 Briefe mit Transkription, Kommentarapparat und Zusammenfassung in der Heinrich Bullinger-Briefwechseledition (HBBW-Edition) publiziert. Darüber hinaus wurden für alle überlieferten Briefe Karteikarten mit den wichtigsten Meta-Informationen erstellt.

Da die Finanzierung der HBBW-Edition durch den Schweizerischen Nationalfonds Anfang der 2020er-Jahre auslief, wurde Professor Martin Volk vom Institut für Computerlinguistik damit beauftragt, zusammen mit den Professoren Peter Opitz und später Tobias Jammerthal vom Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte Bullingers Briefwechsel digital aufzubereiten und öffentlich zugänglich zu machen. Über die UZH Foundation konnten über 1,4 Millionen Schweizer Franken an privaten Spenden für Bullinger Digital eingeworben werden.

Inzwischen ist es der Heinrich-Bullinger-Stiftung auch gelungen, Gelder für die Fortführung der Briefwechseledition einzuwerben: Dank privater Spenden ist die historische Erschliessung des Bullingerbriefwechsels nun für weitere zehn Jahre gesichert.

Das Staatsarchiv Zürich hat sich bereit erklärt, die Rechercheplattform nach Abschluss von «Bullinger Digital» zu übernehmen, da 11'000 Bullingerbriefe zu den ersten Archivalien gehören, die das Staatsarchiv Zürich bei seiner Gründung 1837 übernahm. Damit wird das Staatsarchiv in Zukunft nicht nur die physischen Bestände, sondern auch die digitale Edition pflegen und weiterentwickeln.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Am Projekt «Bullinger Digital» arbeitete unter der Co-Leitung von Computerlinguistik-Professor Martin Volk ein interdisziplinäres Team zusammen, bestehend aus Mitarbeitenden der UZH-Abteilungen Computerlinguistik, Informatik und Lateinische Philologie und Expert:innen der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg, der Universität Bern, des Instituts für Schweizerische Reformationsgeschichte, des Staatsarchivs des Kantons Zürich, der Zentralbibliothek Zürich sowie der UZH Foundation.

Auf der Basis der bereits edierten Briefe und der weiteren Vorarbeiten des Editions-Teams wurden im Projekt «Bullinger Digital» vorhandene Informationen zusammengetragen und digital aufbereitet, Scans der Manuskripte erstellt, automatische Transkriptionen für rund 3000 Briefe erzeugt und mittels Named Entity Recognition Orts- und Personennamen in den Briefen identifiziert. Die Kontrolle der maschinellen Namenszuweisungen wurde von Citizen Scientists übernommen. Dies waren meist historisch interessierte Laien, die sich als Lohn mit den «vielen spannenden Einblicken in den Alltag und die Lebensgeschichten jener Zeit» begnügten, erzählt Scheurer.

Die Bullingerbriefe bieten enorm viele überraschende Einblicke in den Alltag und die Lebensgeschichten während der Reformationszeit.

Schliesslich wurden die Briefe mit Unterstützung von ChatGPT und DeepSeek verschlagwortet und für die digitale Rechercheplattform des Staatsarchivs Zürich mit einer Suchfunktion versehen. In fünf Jahren konnte so Bullingers gesamte Korrespondenz digital aufbereitet werden.

Herausfordernde Handschriften und Sprachwechsel

Die Digitalisierung der Bullingerbriefe war nicht nur inhaltlich, sondern auch computerlinguistisch spannend, berichtet Co-Leiterin Patricia Scheurer.

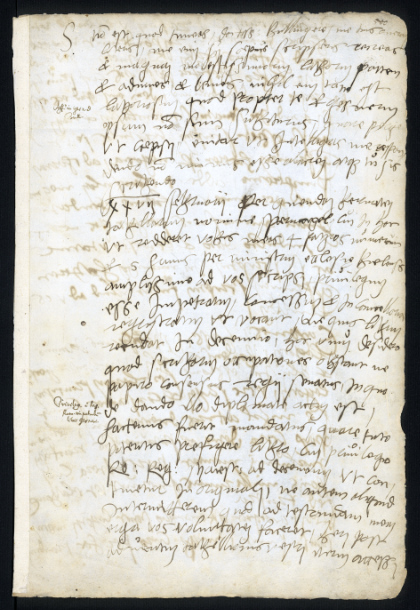

Für die automatische Transkription der 3000 noch nicht manuell transkribierten Briefe galt es, zahlreiche sprachliche Besonderheiten zu bewältigen. So musste das Large Language Model (LLM) für tausend verschiedene Handschriften trainiert werden – und nicht alle Briefe waren so schön geschrieben wie jene von Bullinger, manche waren sogar dermassen unleserlich, dass sie schon damals den Missmut des Empfängers hervorriefen.

Als Knacknuss erwies sich auch die automatische Übersetzung. Einerseits wegen der häufigen Sprachwechsel zwischen Latein und Frühneuhochdeutsch in den Briefen, andererseits wegen des in den Briefen verwendeten Spätlateins. Ein ursprünglich im Projekt selbst entwickeltes Übersetzungssystem wurde von der rasanten Entwicklung kommerzieller KI-Tools überholt.

Schon die erste Version von ChatGPT war wegen der ungleich grösseren Rechenleistung, der höheren Entwicklungsressourcen und der grösseren Trainingsdaten der eigenen Entwicklung überlegen. «Die Qualität von ChatGPT-Übersetzungen war von Anfang an erstaunlich gut», erinnert sich Scheurer. Deshalb stieg das Projekt auf ChatGPT um und verzichtete auf die Einbindung statischer Übersetzungen im Online-Rechercheportal. Die Benutzer:innen können die Übersetzungen nun mit heutigen KI-Tools einfach selbst erstellen.

All die Heinriche und Peters

Die Named Entity Recognition ist eine typische Aufgabe in der Computerlinguistik, trotzdem war sie für die Bullingerbriefe nicht trivial. Zum einen wurden im 16. Jahrhundert deutsche Namen gern latinisiert (aus Brunner wurde Fontanus). Das führte dazu, dass sich für dieselbe Person im Briefwechsel mehrere Namen und Schreibvarianten finden. Zum anderen pflegte man den Söhnen den gleichen Vornamen wie dem Vater oder anderen Verwandten zu geben, womit sich derselbe Name auf verschiedene Personen beziehen kann. Die Identifikation der richtigen Person hinter einem Namen kann nur bedingt automatisiert werden, erklärt Scheurer, sie ist aber Voraussetzung dafür, dass der Briefwechsel nicht nur nach Namen, sondern nach Personen durchsucht werden kann. Deshalb wurden die durch maschinelles Lernen erzeugten Identifikationen von Freiwilligen kontrolliert und korrigiert.

«Die Reformation war eine extrem spannende Zeit», findet die Computerlinguistin. Die bewegte Kirchengeschichte wirkte sich auch auf das Leben der Menschen in Zürich aus. Manche der Sorgen und Ängste von damals ähnelten gar den heutigen. «Wir bauten während der Covid-19-Pandemie die Datenbank auf und lasen in Bullingers Briefen immer wieder von der Pest», erinnert sich Scheurer. «Wenn man dann während des Lockdowns durch die menschenleeren Gassen des Niederdorfs nach Hause ging, war das schon sehr eindrücklich.»